«È sempre tempo di Resistenza, sono sempre attuali i valori che l’hanno ispirata». Che Dio conservi a lungo la saggezza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale non a caso per esprimere il suo pensiero ha scelto Genova, città medaglia d’oro della Resistenza. I tempi, si sa, sono molto tristi. Talmente tristi che qualcuno avrebbe preferito silenziare la ricorrenza con la scusa del lutto nazionale disposto per la morte di Papa Francesco.

Qualche anno fa Claudio Magris scrisse che “è triste dovere difendere la Resistenza”. È proprio così, ma è diventato necessario ora che gli ottanta anni trascorsi e la complicità del particolare momento storico che viviamo operano come la gomma sul tratto della matita. Ciò non significa che esista il pericolo di un ritorno al fascismo. Certamente non nei termini in cui si affermò tra le due guerre. E risultano insopportabili la retorica e l’ipocrisia di certi autoproclamatisi custodi esclusivi dei valori resistenziali. Tuttavia, da un punto di vista storico c’è poco da discutere. C’era una parte giusta e una sbagliata. La lotta partigiana è stata lotta di liberazione dal nazifascismo, per la quale una generazione di italiani sacrificò tutto, anche la vita, pur di consegnare all’Italia la democrazia. Uomini e donne di diversa estrazione politica (comunisti, cattolici, socialisti, azionisti, liberali, repubblicani, monarchici) lottarono per la libertà e riuscirono a trovare una convergenza sulle regole fondanti della democrazia: «Abbiamo vinto noi – spiegò Vittorio Foa al repubblichino Giorgio Pisanò – e sei diventato senatore; se aveste vinto voi io sarei morto o sarei finito in galera». La grandezza politica e morale di quell’avvenimento è tutta in queste parole.

Che poi la Resistenza non sia stata tutta rose e fiori lo sappiamo. Eccessi e crimini sono stati accertati. Ma ciò non toglie che la Liberazione costituisce l’evento fondante della Repubblica e segna il riscatto del popolo italiano, la riconquista dell’onore che il fascismo aveva oltraggiato con la dittatura, la soppressione della libertà, le leggi razziali e l’ingresso in guerra al fianco della Germania nazista.

Le polemiche strumentali, si tratti di Resistenza o del Manifesto di Ventotene, sono indice soltanto della miseria di una classe politica incapace di contestualizzare storicamente i fatti.

È indubbia, tuttavia, l’affermazione di tendenze illiberali alimentate dalla scarsa partecipazione popolare, dalla personalizzazione autoritaria e dal servilismo degli zerbini del potente di turno. Mette tristezza il divieto, in alcuni comuni, di eseguire “Bella ciao” o, addirittura, la cancellazione dei festeggiamenti in nome della raccomandata “sobrietà”. Ma è una questione che non riguarda soltanto il 25 aprile. Se in una scuola viene cancellata la presentazione di un libro perché una docente motiva la propria contrarietà dichiarando che “propone una linea politica non consona alla linea che seguono in questo comune”, il problema diventa serio. Il consenso dà ai vincitori il diritto di governare, non quello di disprezzare vincoli e confronto in nome del consenso popolare. È vile il comportamento di chi si veste di arroganza per non urticare la sensibilità dei potenti di turno.

Nel suo celebre discorso sulla Costituzione, Piero Calamandrei esortava gli studenti di Milano a non abbassare la guardia, perché “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Correva l’anno 1955, ma l’attualità di quel monito resta ancora oggi intatta.

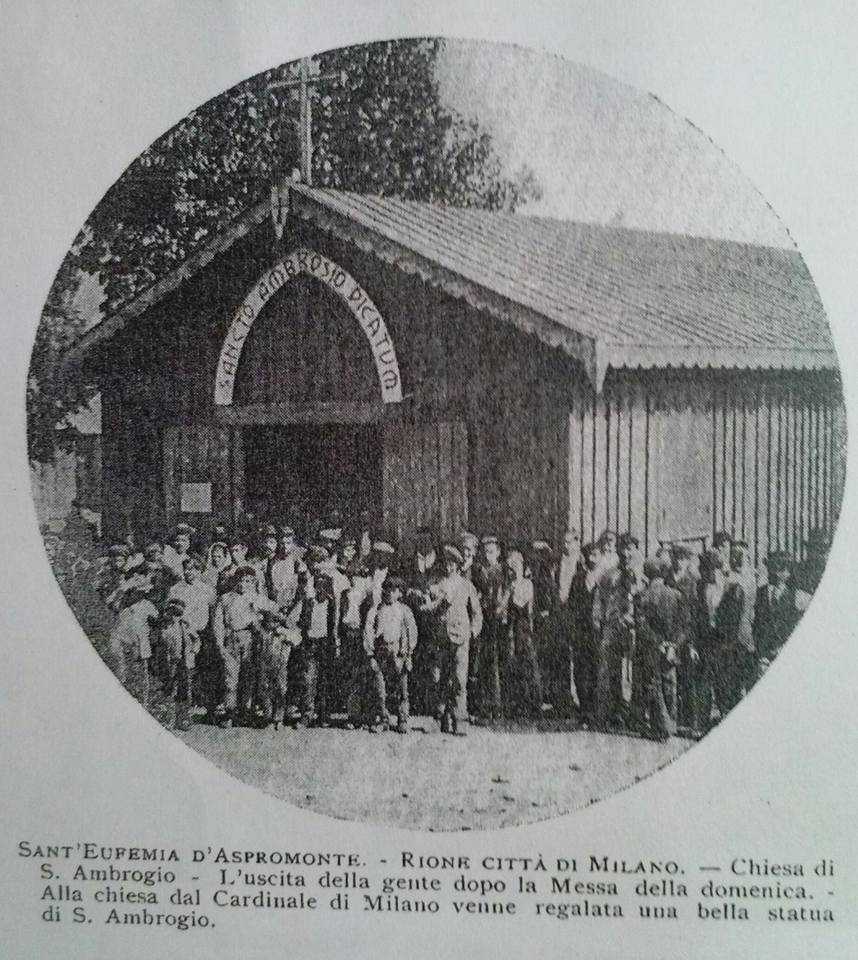

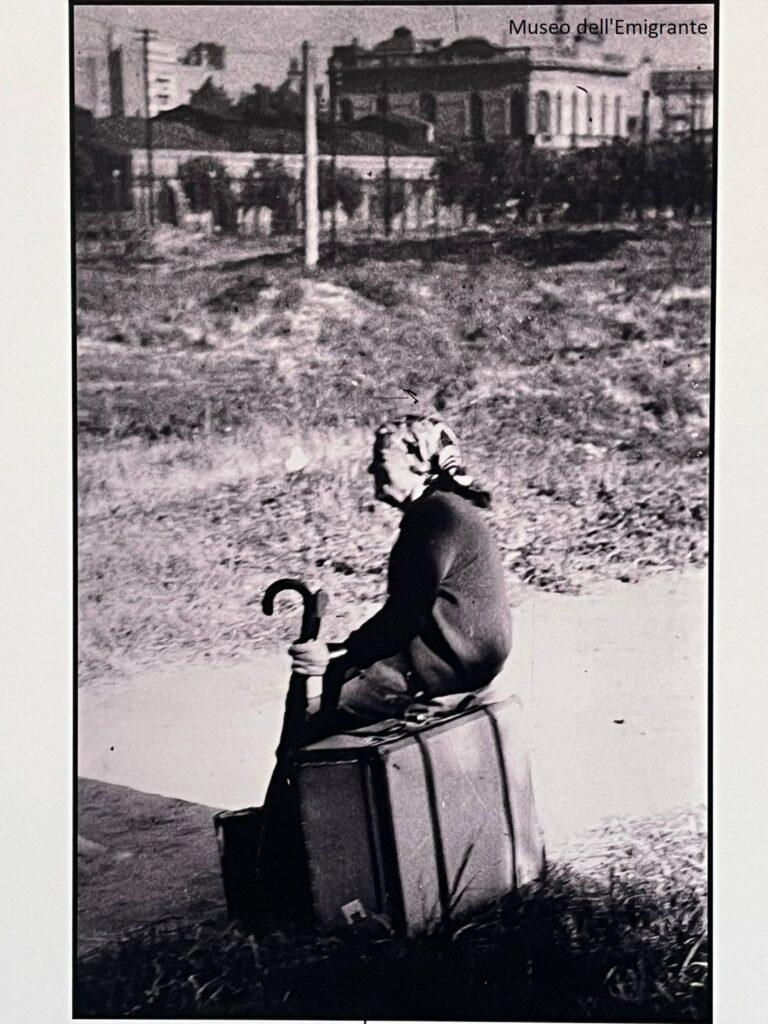

*Foto tratta da: genovatoday.it