La Liberazione costituisce l’evento fondante della Repubblica e segna il riscatto del popolo italiano dal disonore della dittatura fascista, delle leggi razziali e dell’ingresso nella seconda guerra mondiale. Come tutte le ricorrenze, ha un senso se non si riduce a vuota retorica, a citazione di frasi che non hanno attinenza con lo stato reale della libertà in Italia, oggi.

Il 25 aprile viene celebrato onorando la memoria dei caduti per la libertà, della quale tutti ci sentiamo paladini quando – ad esempio – riproponiamo la celeberrima epigrafe composta da Piero Calamandrei per la lapide “ad ignominia” dedicata al criminale di guerra nazista Albert Kesselring, o la lettera scritta nel 1933 dal “recluso politico” Sandro Pertini, che si dissociava con sdegno dalla richiesta della grazia presentata al regime fascista dalla madre. Non bisogna abbassare la guardia poiché – come ammoniva Calamandrei – “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

Eppure esistono posti, nel nostro amato Bel Paese, nei quali per molta gente quell’aria manca, e non dovrebbe mancare. Nelle carceri italiane sono attualmente reclusi oltre 54.000 detenuti, 16.000 dei quali non ancora condannati definitivamente: 8.500 di essi addirittura in attesa di primo giudizio. Un detenuto su tre, secondo la lettera della nostra Costituzione, è un presunto non colpevole.

Un dramma silenzioso, che non provoca alcuna indignazione se non in settori minoritari della società e della rappresentanza politica. Non potrebbe essere diversamente, dopo tre decenni di propaganda giustizialista che hanno fatto dire ad un (per fortuna ex) ministro della Giustizia che gli innocenti non finiscono in carcere e a un celebre (per fortuna ex) pubblico ministero che un innocente è un colpevole che l’ha fatta franca.

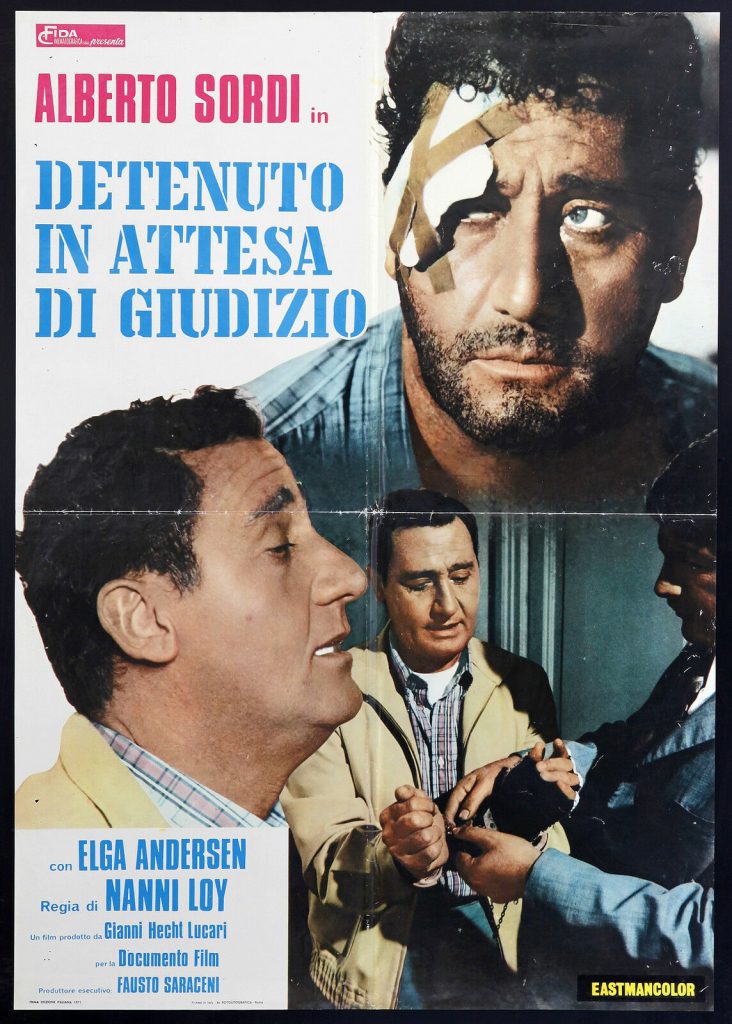

Il carcere preventivo rappresenta il buco nero della giustizia italiana. Statisticamente, ogni anno circa 1.000 persone che finiscono in carcere sono innocenti. Prigionieri sequestrati per mesi o per anni dallo Stato, non dall’Anonima sequestri, per effetto di uno strumento emergenziale (la custodia cautelare) che nel tempo è diventato distorsione e abuso.

Alla luce di queste tragedie umane, siamo sicuri che in tema di libertà personale esista in Italia una questione più grave dello scempio costituzionale che si consuma quotidianamente con l’ingiusta privazione della libertà a danno di un così alto numero di persone?

Buona festa della Liberazione, dunque. Senza retorica.