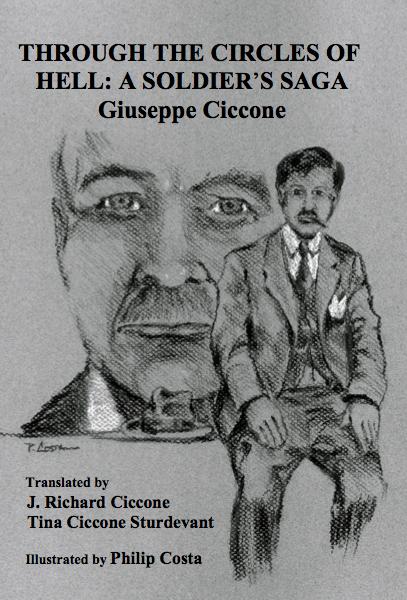

Qualche anno fa scrissi del poema-diario di Giuseppe Ciccone (Trough the circles of hell: a soldier’s saga, Relicum Press 2016), un preziosissimo documento sulla prima guerra mondiale pubblicato a cura della figlia Tina (Fortunata) e del nipote Joseph Richard Ciccone, professore di Psichiatria presso l’Università di Rochester.

La storia di Tina è singolare. Dopo un’intera esistenza trascorsa negli Stati Uniti (l’ultimo suo viaggio in Italia risale a mezzo secolo fa), che ne aveva quasi cancellato il passato italiano, calabrese ed eufemiese, giunta alla terza età si è dedicata al recupero delle proprie radici. L’ultimo frutto di questo esercizio della memoria è un omaggio a figli, nipoti e pronipoti: Once upon a time in Calabria: stories of Sant’Eufemia, uno spaccato degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso a Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Il capofamiglia va avanti e indietro dagli Usa e ogni volta che lascia il paesino ha un figlio in più: Luigi, Nino, Orsola, Rosa e Tina. Gradualmente, tutta la famiglia raggiunge il genitore, tranne Orsola, che si trasferisce a Roma dopo il matrimonio con il ragazzo che per cinque anni percorre in bicicletta la strada da Delianuova per poterla corteggiare mentre si approvvigiona d’acqua in una fontana pubblica. Nel 1950 giungono infine negli Stati Uniti la diciannovenne Tina e la mamma, Francesca Pillari.

L’emigrazione era allora un fenomeno caratterizzato da mesi, anni di silenzi. Quando arrivava una lettera, per tutto il giorno era festa tra le mura di casa Ciccone, un’abitazione con giardino che era stata residenza estiva dei Ruffo e nella quale, secondo una leggenda locale non riscontrata, aveva addirittura pernottato Garibaldi.

Francesca, che da bambina aveva casualmente incontrato il brigante Giuseppe Musolino, è una sorta di autorità medica, in virtù della frequentazione dello studio del medico condotto Bruno Gioffré-Napoli, la cui immensa libreria è per Tina un luogo magico oltre che di formazione. Emblematico l’episodio del parto podalico, portato a termine senza procurare danni né alla neonata né alla partoriente.

Sono tempi difficili, caratterizzati da un’alta mortalità infantile. Tina conosce presto il volto della morte, quando perde una compagna di scuola per una malattia sconosciuta che la consuma nel giro di pochi giorni. Ogni tanto in paese si sviluppa un incendio che distrugge le baracche in legno. Ninuzzo, il primo ad accorrere ovunque quando si trattava di domare le fiamme, muore mentre tenta di spegnere il fuoco che divora la sua abitazione.

I “quadri” storici di Tina sono popolati dagli artigiani del tempo, veri e propri “artisti”: scultori, orafi, ebanisti, calzolai, sarti. Sono gli anni del consenso al regime fascista: «Non avevamo idee politiche, ma eravamo felici di indossare le uniformi, di marciare, di fare gli esercizi ginnici». Tina stessa partecipa e vince un concorso, per il quale viene premiata a Reggio Calabria, sviluppando la traccia “Cosa significa per te essere un balilla o una giovane italiana?”.

Molte ragazze vanno dalle suore e imparano a cucire, a lavorare a maglia, a ricamare, a stirare: tutto ciò che serve per diventare brave donne di casa. La società è patriarcale e non priva di pregiudizi. Domenico, il figlio del fornaio, viene appellato “il poeta” perché porta i capelli lunghi e veste in modo eccentrico. La sua omosessualità è “una vergogna per la sua famiglia”, tanto che il padre perde i clienti e le sorelle non riescono a trovare marito. Maria non viene assunta come domestica dai Gioffré–Napoli perché è una ragazza madre. Un’altra giovane è molto chiacchierata perché troppo “moderna” e la stessa Tina viene rimproverata dalla madre quando prova il rossetto: «Cosa direbbe tuo padre se ti vedesse?». Quel padre lontano ma presente, in posa nella foto incorniciata e tenuta accanto a quella del presidente statunitense Franklyn Delano Roosvelt, che precauzionalmente finirà in fondo al baule della biancheria negli anni del secondo conflitto mondiale.

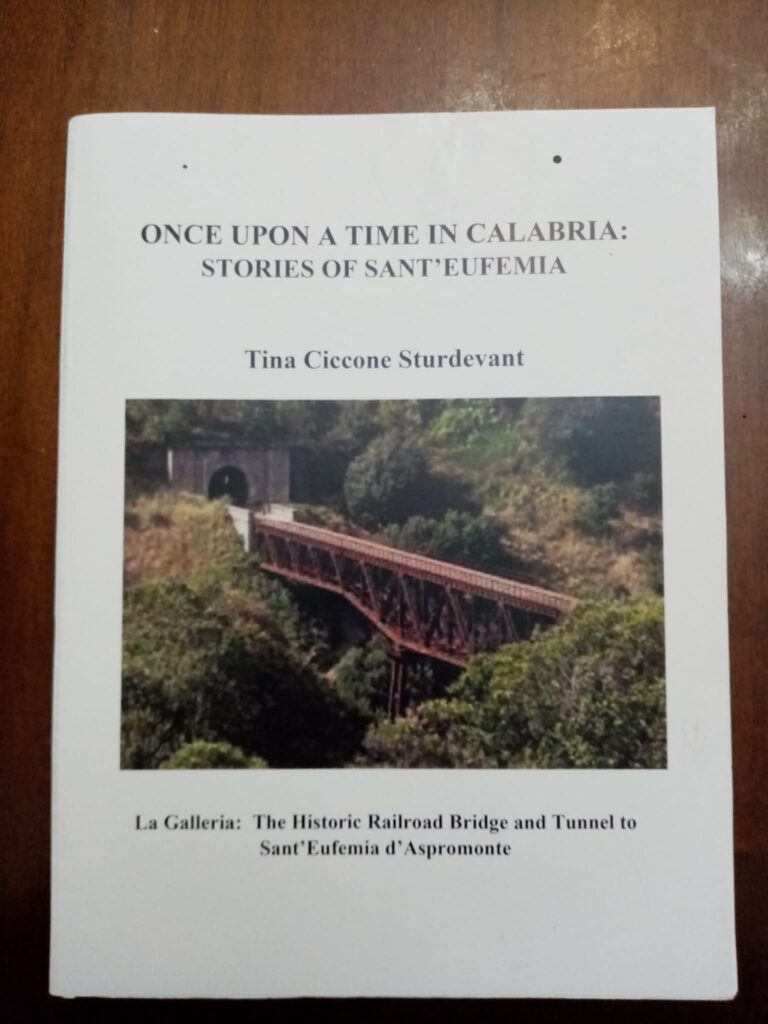

I ricordi più dolorosi sono legati alla guerra, il cui andamento Tina e la mamma seguono alla radio. Alcuni eufemiesi ospitano gli sfollati dei paesi vicini colpiti dai bombardamenti e, quando fa buio, scatta l’ordine di oscurare le finestre con i vestiti del lutto, per non dare punti di riferimento all’aviazione alleata. La popolazione si rifugia nella galleria o in tunnel scavati sui costoni della montagna. La prima volta Tina avverte un forte senso di claustrofobia, stringe forte la mano della mamma, non riesce a dormire.

Ma poi la guerra finisce e si può tirare un sospiro di sollievo. Non avendo altro, la popolazione festante regala ai liberatori frutta di stagione, ma ci sono anche strascichi negativi. Le armi abbandonate dai tedeschi in fuga finiscono nelle mani sbagliate e delinquenti terrorizzano il paese con furti, richieste di soldi e soprusi. Bruno torna traumatizzato dai campi di prigionia in Germania, pronuncia parole senza senso e ripete ossessivamente nome, numero di matricola, plotone di appartenenza. A Cosimo, compagno di giochi di Tina, un ordigno trovato nei campi dell’Aspromonte strappa un braccio.

I ricordi di Tina sono stati messi nero su bianco, in lingua inglese, per una diffusione “familiare”. Eppure, nonostante qualche inesattezza storica e l’inevitabile ripetitività di alcuni passaggi, il libro ha il pregio di ricostruire con dovizia di particolari un periodo storico importante anche per la piccola comunità eufemiese.

La storia, quella grande così come quella piccola, risulta di difficile comprensione se non si segue la raccomandazione storicistica dell’autrice: non si può giudicare ciò che è stato utilizzando i valori di oggi; non si può guardare al passato indossando gli occhiali del presente.