Ninuzzo è un dodicenne vivace, che non sta fermo un secondo neanche a tenerlo legato. Sempre in giro ad armari chiacchi per le lucertole che, una volta catturate, si diverte a portare al guinzaglio. Un paio di scarpe con le ttacce che spesso toglie perché gli sono d’impaccio quando deve correre veloce per portare in salvo la frutta rubata negli orti che fanno da corona al centro abitato. Pantaloni di tarpa e maglie grosse anche d’estate: è importante essere preparati ad affrontare il freddo, quando arriverà; alla calura si può sempre ovviare rinfrescandosi con l’acqua del gurnali a Crasta tra rane, bisce, trote.

Gli piacciono gli animali, nel 1902 ce ne sono ovunque a Sant’Eufemia. Cani e gatti per strada, galline, capre da mungere ogni mattina per la colazione e le famiglie più fortunate anche il mulo nel pianterreno; in quello di sopra ci si stringe alla meglio, sei-sette ma anche di più tra adulti, bambini e anziani. L’acqua viene versata dalle bumbule riempite nelle fontane pubbliche, per il bucato si utilizzano i lavatoi di Diambra o della Nucarabella.

La sua passione sono i gatti, se ne trovano in quasi tutte le case. Vivono tra il fieno del basso e fanno da guardia alle scorte alimentari esposte alla costante minaccia dei topi. Da un po’ di tempo un pensiero occupa la sua mente dalla mattina alla sera: controllare se i gattini nati da qualche giorno stanno bene. Ogni paio d’ore afferra la lampada a petrolio e va a scovare il rifugio che mamma gatta ha rimediato in un angolo del deposito dell’abitazione in cui vive, nel rione “Borgo”.

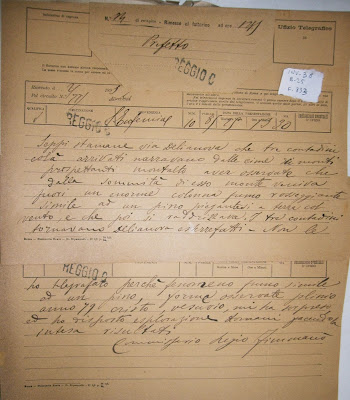

Sono appena trascorse le tredici del 18 settembre, due giorni prima ci sono stati i festeggiamenti in onore della santa patrona: Ninuzzo appoggia a terra il lume e accade l’irreparabile. Una favilla schizza sul fieno, che prende fuoco. Quando il ragazzino se ne accorge è troppo tardi, o forse non fa neanche in tempo a comprendere quello che sta accadendo. Può darsi che la scintilla abbia portato a termine il suo tragico lavoro in un secondo momento. Con Ninuzzo già lontano. Il rapporto trasmesso al prefetto di Reggio Calabria su questo punto non è chiaro. Fatto sta che l’incendio si sviluppa rapido e le fiamme, alimentate dallo scirocco, si propagano nelle case vicine, “costituite da quattro muri perimetrali in muratura e da vari tramezzi ed impalcature in legname”. La maggior parte sono vuote perché i proprietari sono contadini impegnati nel lavoro dei campi. Proprio per questo non ci saranno vittime, ma proprio per questo l’incendio divamperà violentissimo. Due donne lanciano l’allarme, subito dopo accorrono sul posto il brigadiere e due carabinieri. Quindi si precipitano tra le viuzze del “Borgo” le autorità locali, le guardie municipali e quelle campestri, volontari giunti d’un fiato persino dalla vicina Sinopoli, allarmati dallo spettacolo drammatico delle lingue di fuoco altissime contro il cielo cobalto. Nel volgere di quattro interminabili ore l’incendio viene circoscritto, alle 21.10 al prefetto viene comunicato che le fiamme sono state finalmente domate. I soccorritori riprendono a respirare, si passano stracci bagnati a togliere cenere e fumo incrostati dai visi stanchi, si lasciano cadere a terra come in una liberazione, vinti dall’emozione e dalla fatica.

Il bollettino finale è da guerra: 7.500 metri quadrati di area urbana devastati dalle fiamme, 126 case distrutte completamente e 11 parzialmente, quasi 500 cittadini senza un tetto sotto il quale ripararsi, 141 nominativi inseriti nell’elenco delle persone danneggiate. Il presidente del consiglio provinciale, l’eufemiese Michele Fimmanò, denuncia danni per duecentomila lire, anche se il sottoprefetto di Palmi dimezza la stima della somma necessaria per coprire i costi di ricostruzione delle abitazioni e risarcire il danno per la perdita delle derrate.

Le vittime trovano ospitalità nei locali delle scuole e nelle chiese, dalla seconda notte nelle tende da campo montate dai militari dell’esercito, infine in abitazioni messe a disposizione dall’amministrazione comunale, che provvede al pagamento dell’affitto e alla distribuzione di buoni spesa per pane e pasta. Nell’immediato servono almeno 5.000 lire. Il ministero dell’Interno stanzia 1.600 lire di sussidi (più ulteriori 900 a distanza di poco tempo), altre 2.000 le invia il re d’Italia Vittorio Emanuele III affinché siano distribuite “fra gli abitanti più bisognosi”, circa 1.000 vengono invece raccolte grazie alle sottoscrizioni del “Comitato provinciale di soccorso”, composto dalle personalità più rappresentative della provincia: il consigliere di prefettura Alfredo Pacetti (delegato del prefetto), il deputato nazionale Giuseppe De Nava, il presidente del consiglio provinciale Michele Fimmanò, il presidente della deputazione provinciale Francesco Carlizzi, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Carbone, il sindaco di Sant’Eufemia Francesco Capoferro, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Spinelli, il direttore della succursale della Banca d’Italia Tranquillino Squillace, il direttore del Banco di Napoli.

Come spesso accade quando la sventura si accanisce contro una comunità, si mette in moto una gara di solidarietà che tuttavia non riesce ad alleviare i disagi della popolazione colpita dal disastro. A un anno di distanza il sindaco di Sant’Eufemia è infatti costretto a richiedere al ministero dei Lavori Pubblici l’invio di un ingegnere del genio civile, affinché accerti definitivamente il danno patito dalle vittime dell’incendio e proceda alla redazione del progetto di ricostruzione di circa ottanta case, mentre ancora nell’estate del 1904 definisce insufficiente la raccolta di fondi per la ricostruzione del quartiere raso al suolo dal fuoco.