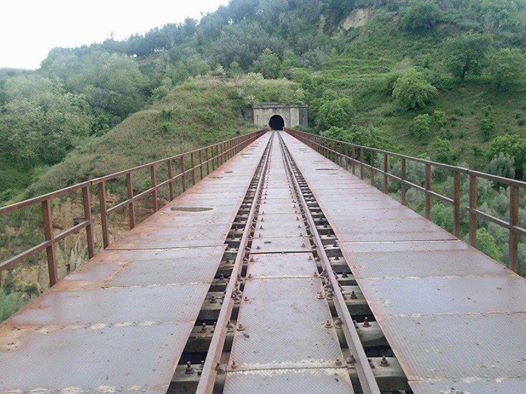

A dieci giorni dall’inizio della mobilitazione che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, partiti, associazioni e cittadini nella lotta per scongiurare la demolizione del ponte storico della ferrovia a Sant’Eufemia, si intravede già un primo risultato. Anche se non vi è l’ufficialità, l’ipotesi più funesta – la demolizione, appunto – dovrebbe essere stata allontanata. Alcuni indizi convergono inequivocabilmente verso questa direzione. Il tono delle risposte rilasciate dal direttore generale della società Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lo Feudo, nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Radicale “Fatto in Italia” (19 luglio), nel corso della quale sono intervenuti un esterrefatto Oliviero Toscani e Roberto Galati, presidente di Associazione Ferrovie di Calabria – che, con Italia Nostra, ha segnalato l’emissione del bando di demolizione, facendo di fatto esplodere il caso. Per Lo Feudo, Ferrovie della Calabria non poteva procedere diversamente dopo le segnalazioni dell’amministrazione comunale di Sant’Eufemia e della Prefettura di Reggio Calabria circa “il grave stato di pericolo” in cui versa il ponte, non disponendo essa delle risorse finanziarie necessarie per mettere in sicurezza la struttura. Non vi era alternativa, ma qualora si trovasse una soluzione diversa (leggi: disponibilità finanziaria per eseguire i lavori di messa in sicurezza), la società di servizi di trasporto pubblico in Calabria sarebbe “la più contenta di tutti”. Posizione ribadita con la nota del 21 luglio: il bando di gara non può essere annullato, ma Ferrovie della Calabria non è obbligata a far eseguire i lavori di smantellamento anche in caso di aggiudicazione. Il bando come extrema ratio, addirittura come strumento per lanciare l’allarme. Un po’ forzata come interpretazione, ma il risultato, in effetti, è quello di avere scatenato un putiferio mediatico inarrestabile, che in poco tempo ha smosso acque stagnanti da lungo tempo e che, tanto per fare due nomi autorevoli, ha spinto il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea a presentare un’interrogazione con richiesta di risposta scritta e l’ex ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Letta, Massimo Bray, a esprimersi pubblicamente contro la demolizione del ponte.

Secondo indizio, la nota del 17 luglio, resa pubblica in un secondo momento, con cui la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio della Calabria diffida Ferrovie della Calabria dall’eseguire la demolizione poiché il D.lgs 42/2004 dispone di tutelare “le cose immobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private, qualora siano opera di autore non più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni”. Il ponte in ferro, di anni, ne ha quasi 90, per cui necessiterebbe della verifica di “interesse culturale e storico” del Mibac prima di subire alcun intervento.

Il ponte non si tocca, almeno per ora. Occorre approfittare di questa contingenza per esercitare la maggiore pressione possibile, continuando ancora con la raccolta firme, la petizione online, gli aggiornamenti della pagina Facebook “SOSteniamo il ponte”, affinché si ponga mano alla grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa tutta l’area in questione. I riflettori puntati da giorni sulle campate di ferro della struttura realizzata nel 1928 dalla ditta Chiuminatto di Genova potrebbero realizzare il miracolo di porre all’attenzione della politica una situazione più volte segnalata dalle amministrazioni comunali degli ultimi 20 anni e sistematicamente ignorata dalle autorità sollecitate. Le briglie del Torbido distrutte, il ponte di Pendano crollato, un costone del paese scivolato a valle e una situazione di pericolo incombente su una parte della città.

Ecco perché, una volta salvato il ponte, non bisognerà fermarsi, né allentare la presa. Questa può diventare l’occasione propizia per riuscire finalmente a mettere in sicurezza una vasta area e, nello stesso tempo, un’ipotesi concreta di valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio eufemiese attraverso il coinvolgimento di quei soggetti attivi nel campo dell’innovazione, che hanno già avanzato diverse idee di sviluppo con al centro il ponte e il tracciato della vecchia linea taurense Gioia Tauro – Sinopoli/San Procopio.

Giù le mani dal ponte della ferrovia

La notizia della pubblicazione del bando di demolizione del ponte della ferrovia che ricade nel tratto eufemiese della vecchia linea Gioia Tauro – Sinopoli/San Procopio ha creato tra la popolazione turbamento e rabbia. Quel ponte rappresenta un po’ la storia di Sant’Eufemia nel Novecento. La “littorina” ha portato centinaia e centinaia di studenti del nostro paese a Palmi e a Gioia Tauro, e altrettanti giovani e meno giovani in cerca di un futuro migliore lontano da Sant’Eufemia. I nostri padri, i nostri nonni, da Sant’Eufemia andavano a Gioia Tauro e da lì verso Nord, nelle regioni dell’Alta Italia o al di là delle Alpi. Dentro la galleria si rifugiavano le famiglie di Sant’Eufemia nel corso dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. E non è un caso che ponte e galleria siano gli elementi caratterizzanti il logo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sant’Eufemia.

Ci sono storie e sentimenti che non hanno prezzo. Men che meno possono valere 3.000 euro, il profitto che Ferrovie della Calabria ricaverebbe dalla demolizione del ponte e dalla vendita del materiale ferroso ricavato. Non si può pertanto che condividere la denuncia di Italia Nostra e dell’Associazione Ferrovie in Calabria Gruppo Ferrovie Storiche: siamo di fronte a una “svendita”, che occorre impedire. Possibilmente con un’azione sinergica che, per una volta, metta da parte inutili calcoli di bottega.

Oltretutto, già Italia Nostra aveva presentato un progetto di recupero della tratta dismessa che prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo il suo tracciato. Un’operazione che avrebbe tre positivi risvolti: salvaguardia della memoria storica; conservazione di un’opera di “archeologia industriale”, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico dei comuni dell’entroterra aspromontano, già da tempo penalizzati da politiche che hanno favorito il loro lento e inesorabile spopolamento e isolamento.

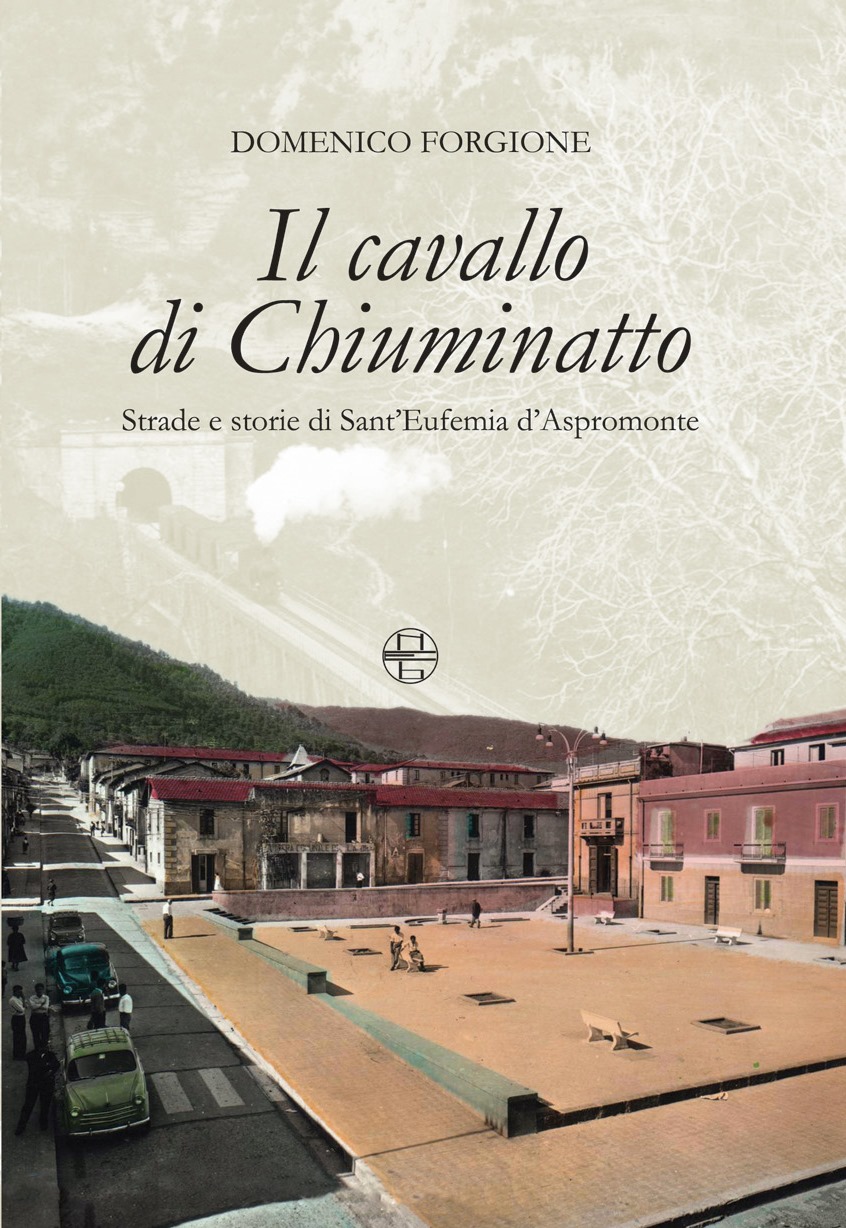

Nel mio Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte (Nuove Edizioni Barbaro, 2013), tratto della ferrovia e del suo ponte in due voci. Ne riporto di seguito alcuni brani.

Via Chiuminatto

Giacomo Chiuminatto nacque a Bolzaneto (Ge) il 15 aprile 1884 e morì a Roma il 12 maggio 1951. Titolare della ditta che costruì il ponte in ferro e la galleria nel tratto ferroviario Gioia Tauro-Sinopoli ricadente nel territorio di Sant’Eufemia, a lui l’amministrazione comunale, tra le due guerre, dedicò la strada che ora è denominata via XXV luglio. […] Nella tradizione popolare, il nome di Chiuminatto è legato ad una massima tramandata fino ai giorni nostri: pari u cavaddu i Chiuminatti (oppure: poti quantu o cavaddu i Chiuminatti). “Sembra il cavallo di Chiuminatto”, con riferimento alla prestanza e alla forza fisica di una persona. Che deve essere tanta, se il termine di paragone sono i cavalli da tiro utilizzati, negli anni in cui fu costruita la ferrovia, per il traino dei carrelli carichi di 5-6 quintali di pietre e breccio. […]

(Pagina 44)

Via Stazione

Come la denominazione stessa suggerisce, è la strada che porta alla stazione ferroviaria, ma segna anche il confine tra corso Vittorio Veneto e corso Umberto I. Chiusa ufficialmente nel 1997, la stazione di Sant’Eufemia era la seconda fermata della tratta “a scartamento ridotto” Sinopoli/San Procopio – Gioia Tauro (le altre, comprese tra i due capolinea: Valli, Malicuccà, Sant’Anna, Seminara, Palmi, San Fantino), lunga 26,283 chilometri e aperta in due tronchi: il 18 gennaio 1917 fu infatti inaugurata la linea tra Gioia Tauro e Seminara, mentre il 21 aprile 1928 fu completato il tratto fino a Sinopoli. Nota anche come “Aspromontana”, fu realizzata (in esecuzione del decreto regio n. 1450 del 29 luglio 1926) in sostituzione del tronco Cinquefrondi-Mammola e della Sinopoli-Varapodio-Radicena, che rientravano nel più ampio progetto (rimasto sulla carta) della Trasversale reggina tra Gioia Tauro e Gioiosa Ionica. Con la Gioia Tauro-Cinquefrondi (completata, tra Gioia Tauro e Cittanova, nel 1924; tra Cittanova e Cinquefrondi, nel 1929), costituiva le “linee taurensi” […]. Il trasporto delle merci e dei passeggeri […] avveniva su “carrozze automotrici” (definite, più semplicemente, “automotrici”) per le quali, all’inizio degli anni Trenta, fu coniato il termine “Littorina”, un omaggio alla simbologia del Ventennio fascista che perpetuava, nel fascio littorio, il mito di Roma antica.

(pagina 141)

Ambulanti e sognatori

|

| Foto www.circo.it |

Almeno una volta nella vita, a molti sarà capitato di essere svegliati dal nastro registrato che giunge fioco da lontano, squilla sotto la finestra e va via sfumando con il suo messaggio di speranza: la possibilità di risolvere in poche mosse un guasto ai fornelli della cucina.

– Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gasse. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo; se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Lavoro subito e immediato.

Ecco l’aggiustatore di cucine “a gasse”, riconoscibile dal passo di bradipo della vettura che si arresta per una manciata di secondi agli incroci delle vie, attende gli eventuali clienti e dagli altoparlanti innaffia l’aria di ottimismo.

Gli ambulanti fanno parte di una dimensione onirica, lì resistono al fluire del tempo animando una realtà autonoma che prescinde dal ruolo ricoperto all’interno della famiglia o nella città d’origine. Di loro si conoscono il jingle e la filastrocca che ne precedono l’arrivo, qualche episodio divertente, i tic e gli aspetti buffi del loro carattere o del look. Pochissimo si sa, invece, degli uomini e delle donne che vivono dentro i protagonisti dell’immaginario collettivo e della storia del costume di una comunità.

La mia generazione è cresciuta correndo dietro al camioncino della Palmisanella, una sorta di bazar di prodotti per la casa: pezzo forte era l’omonimo detersivo, “risultato” di una formula chimica la cui segretezza era equiparabile, forse, soltanto alla ricetta della coca-cola.

– Scope, spugne, attaccapanni, carta igienica, lana d’acciaio, saponata… è la Palmisanella: l’unico prodotto che candeggia e non corrode la vostra biancheria. Avvicinatevi, donne.

Più indietro si risale nel tempo e più numerosi sono i “personaggi” – non sempre venditori ambulanti – rimasti impressi nella memoria di chi c’era, in epoche oggi percepite come lontanissime ere geologiche. Un po’ perché, avendo la modernità trasformato usi e abitudini, alcune figure sono scomparse o sopravvivono tra mille difficoltà; un po’ perché, altre, non hanno più ragione di esistere. Arrivavano dai paesi della provincia o anche da Messina, sebbene qualcuno fosse autoctono. I forestieri scendevano dalla corriera, in piazza, o dalla sbuffante Littorina a carbone, nella stazione, per aggiungere al quadro variegato dell’umanità cittadina la propria personale tonalità di colore.

Il contesto economico e sociale caratterizzato da una condizione di diffusa povertà favoriva il ricorso al baratto nelle compravendite. Se il cliente dell’umbrellaru non aveva denaro per pagare la riparazione, poteva saldare il debito offrendo prodotti alimentari, perlopiù uova e patate. Con il capiddaru i ruoli si invertivano. Era l’ambulante ad “acquistare” – per poi rivendere a qualche fabbricante di parrucche o di bambole – i capelli spiccicati con il pettine da nonne, mamme e bambine, le frangette accorciate o le trecce recise: “u capiddaru passa… i capiddi vi cangiu”, il grido che faceva affacciare dall’uscio le massaie pronte a scambiare con secchi, bidoni o fiori di plastica il sacchetto riempito con le ciocche raccolte.

Per le strade era un vandijari continuo. Il calderaio (“U caddararu conza e stagna”) portava con sé l’occorrente per rimettere in sesto padelle, pentole, tijelle e paioli di rame. Don Carluccio offriva dalla cassetta che gli pendeva davanti al petto (“don Carluccio passa!”) filo, aghi, elastici e ditali, utilissimi in tempi in cui tutte le donne erano artiste del ricamo e del rammendo. Il gelataio Gigi “Buttigghia” metteva le carte in tavola: “gelati, graniti… senza sordi non veniti”. Ma spesso regalava un piccolo cono ai bimbi che lo aiutavano a spingere nelle salite il carretto a pedali su cui trovavano sistemazione i contenitori del gelato e i blocchi di ghiaccio indispensabili per non farlo sciogliere.

Anche mastro Michele “u pettinareddu” appagava la golosità dei ragazzi con soli due gusti, limone e cioccolato, lui che – ad eccezione dei mesi estivi – in realtà girava le strade per vendere stoffe e articoli di merceria, prima di mettere su un genere alimentari dove era possibile trovare pure le figurine Panini. D’altronde, non era il solo ad esercitare più mestieri: il cristinoto radeva barbe, ma appena incastrava nell’occhio destro il monocolo che teneva in tasca si trasformava in apprezzato rrivogiaru.

Sulle due ruote si spostava anche l’arrotino, con a bordo la cassetta degli attrezzi e la mola affilatrice che veniva azionata dai pedali della bicicletta stessa.

“Fòto-fìa è à-rrivà-t” era invece l’espressione sincopata del fotografo che attraversava lo Stretto prevalentemente in occasione delle feste di paese. Aria professionale dietro la macchina a soffietto montata sul treppiedi, infilava la testa sotto il mantello nero che lo copriva fino alle spalle, la mano sinistra a reggere in alto il lampeggiatore al magnesio, nella destra la pompetta di azionamento: “sorridere, sorridere”, l’invito rivolto ai soggetti in posa. Attorno a lui, nidiate di bambini che lo imploravano affinché consentisse loro di guardare dentro l’obiettivo per ammirare il portento dell’immagine capovolta degli estemporanei modelli.

Le voci degli ambulanti avevano un contraltare “istituzionale” nel banditore comunale, il quale in realtà si metteva a disposizione sia del pubblico che del privato. Annunciava infatti alla popolazione l’orario di sospensione del servizio idrico, ma anche la presenza di primizie nel mercato domenicale e nelle putighe del paese. Quando non specificava in quale dei “Paddechi” fosse arrivata la “novità”, la strada diventava teatro di un simpatico siparietto ad alto volume:

– Arrivau u favi!

– Nto Paddecu d’ammunti o nto Paddecu i gghiusu?

Ma la piazza non era soltanto la sede del mercato. Qui veniva sistemato il telone sul quale il proiettore, da un autocarro, lanciava le immagini dei documentari e dei cinegiornali dell’Istituto Luce, attese con ansia da un pubblico numerosissimo e curioso di sapere ciò che accadeva “fuori”, lontano dai campi dell’Aspromonte. Molto seguiti erano anche gli spettacoli dei cantastorie, che incantavano gli spettatori con il racconto delle vicissitudini della baronessa di Carini, del brigante Musolino o del bandito Giuliano, alternando la canzone alla recitazione, mentre con una bacchetta aiutavano il pubblico a seguire le scene dipinte sul telo srotolato che illustrava la sequenza degli avvenimenti narrati.

Un universo felliniano, nel quale trovavano una naturale collocazione giocolieri e saltimabanchi. Il circo di Fortunello (“Mi chiamo Fortunello, non son brutto e non son bello”) e poi quello mitico di Zavatta allestito al “mercato dei porci”. Protagonisti assoluti il titolare e clown Scarpacotta, con le sue enormi scarpe da scena, artista tuttofare che passava dalla rappresentazione del duello tra i compari Alfio e Turiddu agli esercizi acrobatici, e Rosina, miraggio inarrivabile per i ragazzi che incantati ne seguivano il volteggiare in costumino rosa sul trapezio o l’incedere da amazzone in groppa al cavallo. Un tacito accordo consentiva il pagamento del biglietto d’ingresso in prodotti dell’orto, quando non erano gli stessi circensi a richiedere espressamente un compenso in generi alimentari.

Sogni a basso costo, come la fortuna venduta da Rocco con la collaborazione di un pappagallo che “sceglieva” con il becco tra i biglietti arrotolati e sistemati in due piccoli cassetti: uno contenente i messaggi “per signorina”, l’altro quelli “per ragazzino”, sui quali veniva indirizzato a seconda delle richieste.

Sogni del passato che rivivono nel presente, nostalgia per un mondo scomparso e affidato al ricordo dei tempi andati.

Compagni di scuola in una foto degli anni Cinquanta

curiosità del visitatore di una mostra sulla condizione delle famiglie povere

del secolo scorso. Non ci vuole molta fantasia per riconoscere i nostri

lineamenti in questi volti seppiati di metà anni ’50, nel lungo ciuffo di lato

che sembra ricordare la recente tragedia della guerra scatenata dal criminale nazista,

nelle maglie a righe lavorate ai ferri, spesso il prodotto di un’economia che

ancora era da baratto e che non riusciva a riempire la pancia di chi non aveva almeno

una striscia di terra da coltivare.

Non ride quasi nessuno tra gli alunni in posa per la foto di una terza classe

elementare di Sant’Eufemia, forse nel primo anno scolastico svolto nell’attuale

edificio della “Don Bosco”. Erano state da poco abbandonate le classi dislocate

in diverse baracche del paese, con i pennini che se non li sapevi trattare con

delicatezza finivano per allargare chiazze nere sui fogli e i calamai riempiti

ogni mattina a metà, all’origine delle punizioni più severe per i ragazzini che

anche soltanto fortuitamente ne avessero rovesciato sul banco l’inchiostro.

lungo corso, questi ultimi solitamente provenienti da famiglie poverissime per

le quali le priorità erano altre rispetto alla frequenza scolastica dei figli.

la strada provinciale a bordo di una Vespa in compagnia del collega Errera. La costruzione dell’autostrada era ancora un lontano miraggio. Personaggi appartenenti agli anni mitici del servizio vissuto come una missione da svolgere nella trincea dell’Aspromonte. Con il caldo e con il

freddo, oppure sfidando Giove pluvio coperti alla meglio dalla cerata che molto,

tuttavia, lasciava al dominio della pioggia battente. Sia detto senza retorica:

due insegnanti eroici. Memorabile quella volta che la motoretta sbandò in un tornante tra Scilla e Bagnara, trascinando i due maestri a terra. Per lo stupore degli alunni che assistettero al loro sofferente ingresso in classe, lacerati

e con i pantaloni a brandelli.

negli anni della grande miseria.

Il 2014 del Csv dei Due Mari

C’è anche un pezzetto di Sant’Eufemia nel video che racconta le attività svolte nel 2014 dal Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari con associazioni, scuole e terzo settore della provincia di Reggio Calabria. In particolare, ci sono i ragazzi del liceo scientifico “Enrico Fermi”, impegnati nel progetto “Per il nostro bene comune”, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato “Agape” (Sant’Eufemia) e “Asproverde” (Sinopoli).

Circa un anno fa, avevo raccontato l’evento conclusivo di questa bella iniziativa nell’articolo Seminatori di bellezza (qui).

*Il video, realizzato da Lucia Griso, è tratto dal profilo Facebook “Scatti di Valore”.

Buona visione.

UN ANNO INSIEME!In questo video il racconto per immagini del cammino fatto dal CSV dei Due Mari con le Associazioni della provincia di Reggio, ma anche con le Scuole, il Terzo Settore e la comunità territoriale nel 2014

Posted by Scatti Di Valore on Venerdì 12 giugno 2015

Parole nel comò

Accade spesso di ritrovarsi, come per incanto, dentro al set cinematografico allestito dai nostri genitori e nonni nelle strade e nelle piazze dei loro verdi anni. Chiudiamo gli occhi, ci lasciamo trasportare dalla nenia di parole lievi e il gioco è fatto. La macchina del tempo, lesta, ci riporta agli anni del secondo dopoguerra, tra i pargoli in pagliaccetto e la dignità di gente che si faceva bastare il poco di cui disponeva. Rileggiamo con occhi stupiti storie che abbiamo ascoltato un’infinità di volte, rivediamo “personaggi” amati da un’intera collettività, cortili chiassosi di vita bambina, eroi inconsapevoli che arrivavano in paese chissà da dove, mettevano in piedi un semplicissimo ma strabiliante spettacolo e poi andavano via.

Il racconto addolcisce la nostalgia, cancella le rughe e colora i capelli, sospende il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato mescolando i sentimenti nella centrifuga dei ricordi. Apre i cassetti e tira fuori tutto quello che c’è dentro, compresa quella vecchia e buffa camicia che a rifletterci ora pensi come diavolo ti è venuto in mente di conservarla.

Vittoria Saccà, insegnante, giornalista, scrittrice e pittrice nata a Seminara ma cresciuta a Sant’Eufemia d’Aspromonte prima di venire “rapita” da Tropea, ha infilato il naso nel “mare di cianfrusaglie” del primo cassetto del mobile dei nonni e ha tirato fuori i racconti “dall’Aspromonte al Tirreno” di Parole nel comò (Editore Meligrana, 2014). Ed è balsamo per l’anima riandare ai giochi di una stagione spensierata, rincorrere con la piccola Vittoria le farfalle dalle ali bianche o Coscimuzzu “u tamburinaru”, farsi trascinare nel sogno del circo Zavatta di stanza al “mercato dei porci” e riprodotto nella meraviglia domestica di pomeriggi infiniti. Luoghi e posti sui quali la penna dell’autrice si posa ora con ironia, ora con mestizia, ma sempre con la delicatezza della pittrice che accarezza la tela con un pennello imbevuto d’amore per la propria terra.

Nei racconti di Vittoria Saccà c’è l’Italia che a fatica tenta di uscire dalla povertà della guerra, popolata da protagonisti “minori” nella loro grandezza come Maria, che con la sua umile esistenza ci insegna quanta felicità possa procurare donarsi al prossimo. O come Rosa “la bella”, che vorrebbe andare a scuola e imparare a suonare il pianoforte, ma è costretta a ripiegare i suoi sogni insieme alle camicie stirate nella sua precoce vita di mamma cui la povertà la costringe.

Il mondo dell’eterna diatriba su chi fosse il più grande tra Claudio Villa e Domenico Modugno, il negozio “portabile” attaccato al collo di don Carluccio svaniscono nel presente iper-tecnologico, con una cesura netta: “ora vivo tra il cielo e il mare”, rivela l’autrice cresciuta ai piedi dell’Aspromonte e realizzatasi nella città che la mitologia vuole fondata da Ercole e dagli Argonauti alla ricerca del vello d’oro.

Parole nel comò non è “soltanto” un libro di ricordi. Qua e là emerge la giornalista che va alla ricerca di storie nascoste (di Luana che subisce violenza e vive “dentro una bolla di nero fumo”, dell’anziana signora che attende alla stazione il nipote morto da tempo); l’insegnante che si diverte con parole e numeri, o che mette al bando la punteggiatura e trascina il lettore nel gioco – che gioco non è – del flusso della coscienza. Mentre il lato onirico della scrittrice di fiabe per bambini può prendere “buzzatianamente” vita nel racconto “I mundizzi” o riprodurre in “Piccola ladra” la magia del “Canto di Natale” di Charles Dickens.

Un libro di vita e di vite, quindi anche di morte e di dolorose assenze, che tuttavia invita ad amare i giorni concessi a ciascuno di noi, “a prescindere”.

Ruggiero Settimo e Ruggero VII, quando la storia diventa un optional

Il viandante che abbia fiato e gambe per percorrere a piedi la ripida salita di via Roma a Sant’Eufemia d’Aspromonte (nota come “u carvariu: il calvario”, dal monumento che quasi in cima al percorso riproduce le tre croci del Golgota) noterà senz’altro sulla sua sinistra, alla fine del primo tratto, la viuzza che taglia verso Largo Campanella e infine digrada nell’area adiacente al torrente Nucarabella.

Un viandante curioso, che si pone delle domande perché vuole conoscere l’origine e la motivazione storica dei nomi delle strade, resterà però interdetto nel leggere sul cartello toponomastico “via Ruggero VII”. Comincerà a ripassare la storia imparata sui libri di scuola, ma niente. Tutt’al più gli balzerà in mente Ruggero II d’Altavilla, re di Sicilia (“Ruggero il normanno”), passato alla storia per avere riunito sotto la propria corona i possedimenti normanni dell’Italia meridionale e per avere generato Costanza, futura mamma dello “stupor mundi” Federico II di Svevia. Al “settimo” non ci arriverà mai e poi mai, semplicemente perché non è mai esistito un Ruggero con un ordinale dinastico del genere. Settimo, nel caso in questione, è infatti un cognome.

La vicenda è paradigmatica, tipica di un Paese ignorante che non conosce il proprio passato o se ne ricorda ogni tanto, in circostanze solitamente traboccanti retorica, ma verso il quale ha in fondo un atteggiamento di fredda indifferenza.

Non è sempre stato così. Sul foglio di mappa redatto dall’Ufficio tecnico del Comune nel 1880, la via viene infatti segnalata correttamente come “Ruggero Settimo”, che fu il primo presidente del Senato nella storia dell’Italia unita, morto a Malta il 12 maggio 1863 senza essere in realtà riuscito nemmeno a recarsi a Torino per prestare giuramento, a causa delle sue malandate condizioni di salute.

Si trattò, allora, di una sorta di omaggio da parte di Cavour e dell’establishment sabaudo al politico leader della rivolta siciliana del 1848, capo del governo provvisorio che aveva dichiarato decaduto Ferdinando IV di Borbone e offerto la corona del regno di Sicilia al duca di Genova, Alberto Amedeo di Savoia (il quale tuttavia non accettò l’offerta). Ma fu anche una designazione dal profondo significato politico, perché Ruggero (o Ruggiero) Settimo “dei principi di Fitalia”, antico protagonista del movimento liberale che in Sicilia aveva ottenuto la costituzione del 1812 e poi guidato il moto separatista del 1820, rappresentava quei ceti dominanti della Sicilia, un tempo autonomisti e indipendentisti, che ora venivano recuperati alla causa nazionale e unitaria.

Si trattò, allora, di una sorta di omaggio da parte di Cavour e dell’establishment sabaudo al politico leader della rivolta siciliana del 1848, capo del governo provvisorio che aveva dichiarato decaduto Ferdinando IV di Borbone e offerto la corona del regno di Sicilia al duca di Genova, Alberto Amedeo di Savoia (il quale tuttavia non accettò l’offerta). Ma fu anche una designazione dal profondo significato politico, perché Ruggero (o Ruggiero) Settimo “dei principi di Fitalia”, antico protagonista del movimento liberale che in Sicilia aveva ottenuto la costituzione del 1812 e poi guidato il moto separatista del 1820, rappresentava quei ceti dominanti della Sicilia, un tempo autonomisti e indipendentisti, che ora venivano recuperati alla causa nazionale e unitaria.

Ventitré anni più tardi, sul foglio di mappa del 1903, veniva invece già riportato lo strafalcione in seguito puntualmente reiterato, senza che nessuno lo rilevasse. Tutt’oggi impunito, campeggia sul muro di un’abitazione, superba e avvilente dimostrazione dell’importanza attribuita alla storia in questa società fatta di solo presente.

*Ringrazio per le fotografie Fausto Monterosso

** Il ritratto di Ruggiero Settimo, realizzato da Giuseppe Patania, è custodito presso il Museo del Risorgimento di Palermo

Che succede alla Pro Loco?

Stamattina la Gazzetta del Sud titolava: “Caos alla Pro Loco, presidente pronto a gettare la spugna”. Ho letto l’articolo con interesse: di questa associazione sono stato socio fondatore nel 1997 e membro del consiglio direttivo per quasi un decennio, dopodiché ho ogni anno rinnovato la tessera, pur non partecipando da tempo all’organizzazione di alcun evento. Il mio è più un supporto morale, se vogliamo anche una manifestazione d’affetto per quel che è stato: tra le tante cose belle fatte, mi piace ricordare la realizzazione del documentario “Don Pepè”, che ricostruiva la vita del medico Giuseppe Chirico, uno dei figli più illustri e amati di Sant’Eufemia.

Parlo soprattutto da eufemiese che non può restare indifferente di fronte alla notizia della crisi di un’associazione del paese. Sono sempre stato dell’avviso che il mondo del volontariato costituisca una preziosa risorsa per i piccoli comuni. Esso va pertanto messo nelle condizioni di operare e svolgere al meglio la propria azione di valorizzazione del patrimonio umano e territoriale del quale è parte integrante. Se un’associazione chiude, siamo tutti più poveri. Da qui la preoccupazione per le dimissioni degli organi elettivi – presidente Rocco Luppino in testa – preannunciate nell’articolo, ma non ancora ufficiali.

Dispiace non aver letto nell’articolo il nome di Eufemia Costanzo. Molto di ciò che la Pro Loco ha fatto in 18 anni di attività porta la sua firma, la firma di una donna che ha sempre dato tutta se stessa per animare il paese, trascinando giovani e meno giovani nelle associazioni per le quali ha operato in 40 anni di encomiabile attività. Attività che è continuata anche in questi ultimi due anni, nonostante cioè la scarsa o nulla collaborazione della Pro Loco e la necessità di inventarsi esternamente ad essa il gruppo di supporto “Insieme per crescere”. La cito soltanto per questo, perché credo che la riconoscenza debba essere un valore e non un rimpianto. Tralascio ovviamente ogni considerazione di natura personale.

Che la Pro Loco abbia negli ultimi anni ridotto le proprie attività è un dato di fatto. Sagra della Patata e davvero pochissimo altro. Ma non sto qui a giudicare. L’esperienza nell’associazionismo mi insegna che ognuno dà quel che può, per come sa, quando ne ha tempo e voglia. Anche se ci sono dei doveri minimi nei confronti dell’associazione della quale si fa parte. Ma lo spirito è quello, altrimenti non sarebbe volontariato. Onestà intellettuale vorrebbe però che chiunque non sia nelle condizioni di “dare” un minimo di contributo si faccia da parte. Le medagliette sul petto non hanno nessun senso.

So che è antipatico parlare di sé, ma è quello che io ho fatto proprio con la Pro Loco otto anni fa, quando mi resi conto che l’associazione per me era diventata un peso. Mi dimisi da segretario, lasciai il campo e mi dedicai alle attività che tuttora svolgo con l’Agape. Perché questo mi rende felice (“e la felicità non è un fatto secondario”), non certo per questioni personali nei confronti di chicchessia.

Voglio sperare che da questa situazione si possa venire fuori. Me lo auguro soprattutto per il paese. Ma serve il coraggio di fare qualche passo indietro. L’attuale direttivo è stato eletto nel 2013, a neanche un anno dalle elezioni comunali. In quella circostanza furono riconfermati presidente Rocco Luppino e vicepresidente Eufemia Costanzo (più Pino Sobrio nel direttivo), mentre un nuovo gruppo – espressione del nuovo corso politico e amministrativo del paese – entrò a far parte del consiglio d’amministrazione. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è il fallimento di un’associazione attiva da quasi un ventennio.

Il peccato originale del direttivo eletto nel 2013, a mio avviso e senza farne una questione di nomi, sta proprio nel tentativo di dare una connotazione “politica” alla Pro Loco. Il corto circuito è scattato per la confusione dei ruoli e perché dovrebbe essere la politica a mettersi sempre al servizio delle associazioni. Non il contrario.

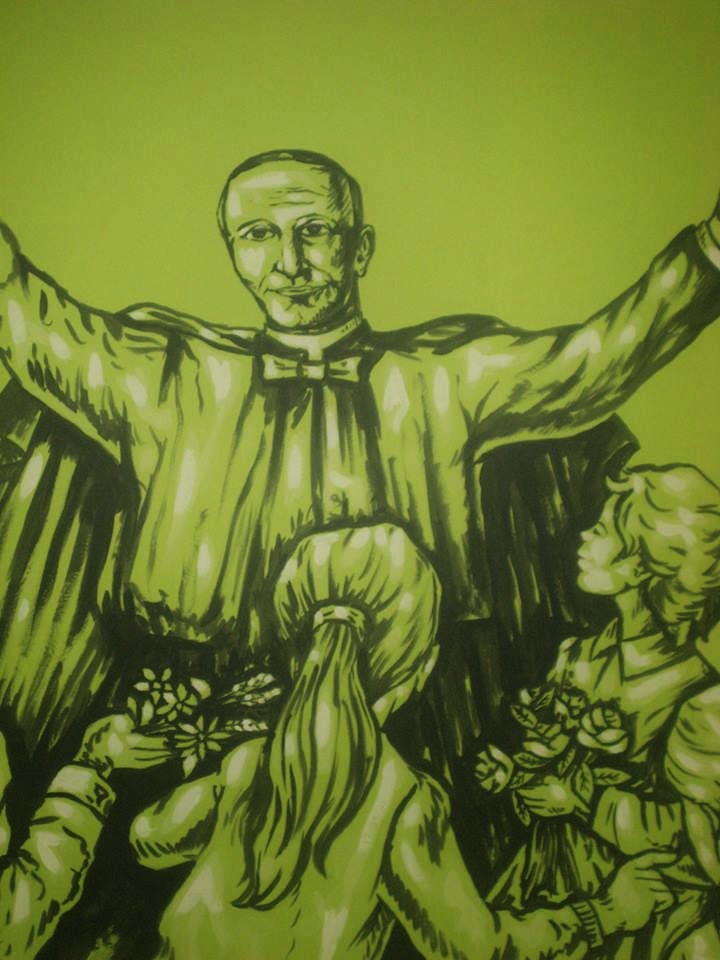

Il triste centenario dell’Istituto antoniano delle Figlie del Divino Zelo

Il 29 giugno del 1915 le campagne di Sant’Eufemia erano distese gialle venate di verde, come se sopra la terra già brulla fosse passato il pennello di un pittore a dipingere le spighe di grano quasi del tutto mature e accarezzate dal vento. “Giugnu farci in pugnu”, confermava infatti la saggezza popolare per indicare l’inizio della mietitura, lavoro che poi avrebbe impegnato le giornate dei braccianti per tutto il mese di luglio: “a giugnu, u ’ranu c’u pugnu; a giugnettu, u ’ranu è nettu”.

Il mattino annunciato dal sole caldo e accecante sarebbe stato diverso dai precedenti, anche se i protagonisti di quella giornata memorabile non sapevano che si stavano apprestando a scrivere una pagina storica per quei mucchietti di case conficcate nella carne viva dell’Aspromonte, ancora sanguinante per le ferite del terremoto del 1908. L’inizio di storia d’amore giunta fino ai nostri giorni, appena in tempo – forse – per essere celebrata prima che ne venga decretata la fine, cent’anni dopo.

Quel lontano giorno Padre Annibale Maria di Francia, proclamato santo nel 2004, celebrò la messa e consacrò la Casa delle Figlie del Divino Zelo a San Giuseppe e al Cuore SS. di Gesù. Il religioso arrivava da Messina, città nella quale spese la sua vita (vi nacque il 5 luglio 1851, vi morì l’1 giugno 1927) al servizio dei bisognosi e dei derelitti del quartiere “Avignone”, il più degradato del capoluogo peloritano. Qui, tra i tuguri che erano stati proprietà dei marchesi Avignone (case di “Mignuni”, per il volgo), a partire dal 1878 Padre Annibale svolse la sua opera di redenzione morale e materiale degli ultimi (“cu vai a casa du Patri ’i Francia, trasi, si ’ssetta e mancia”), culminata con la fondazione di un orfanotrofio antoniano femminile (1882) e di uno maschile (1883). Nel 1887 fondò la Congregazione religiosa delle “Figlie del Divino Zelo” e nel 1897 la Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, entrambe dedite alla preghiera per le vocazioni e all’assistenza e all’educazione degli orfanelli e dei bambini abbandonati.

Padre Annibale giunse a Sant’Eufemia in compagnia della messinese Madre Maria Nazarena Majone (era nata a Graniti il 21 Giugno 1869, morì a Roma il 25 gennaio 1939), cofondatrice delle “Figlie del Divino Zelo”, con la quale condivise la fatica e l’amore del servizio per i poveri del quartiere “Avignone” e che fu la vera artefice della fondazione di nuove “Case”, oltre a quella di Sant’Eufemia: San Pier Niceto (Messina, 1909), Trani (Bari, 1910), Altamura (Bari, 1916), Roma (1924), Torregrotta (Messina, 1925), Novara di Sicilia (Messina, 1927).

Con loro una grande eufemiese, suor Maria Rosaria Ioculano, nata dal medico Antonino e da Caterina Versace il 27 agosto 1849, la quale aveva consacrato alla Congregazione la vita e donato a Padre Annibale tutti i suoi beni. Il 26 luglio fu quindi inaugurato il laboratorio per le ragazze del paese e, di lì a poco, l’asilo infantile.

Nel corso del Novecento l’Istituto antoniano di Sant’Eufemia ha accolto molte ragazze decise a prendere i voti, mentre ancora più numerosi sono stati gli orfanelli e i bambini in condizioni di degrado economico e sociale ospitati nella struttura di via delle Rose che il 3 novembre 1927 raccolse l’ultimo respiro di suor Ioculano.

Ora sembra che su questa storia si stia per scrivere la parola fine. Per una ragione “spirituale”: la crisi vocazionale che ha ridotto sensibilmente il numero delle suore presenti nell’Istituto. Per una prettamente economica: il progressivo calo degli iscritti alla scuola dell’Infanzia paritaria, le cui rette di fatto mantengono l’intera struttura, che è diventata “casa di accoglienza per minori” dopo la chiusura degli orfanotrofi decretata a partire dal 31 dicembre 2006 (legge n. 149 del 28 marzo 2001).

L’anno scolastico 2015-2016, che partirà regolarmente nonostante i pochi iscritti (40) potrebbe davvero essere l’ultimo.

*Foto tratta dalla pagina Facebook Scuola FDZ – Sant’Eufemia d’Aspromonte

La “Primavera di libri” del Terzo Millennio

Saranno due gli appuntamenti di “Primavera di libri”, la kermesse culturale ideata dall’Associazione Terzo Millennio, che già nel 2014 ha visto succedersi nel “salottino” allestito all’interno dell’Aula consiliare del Palazzo municipale Francesco Idotta, Giuseppe Caridi ed Elisabetta Villaggio.

“Primavera di libri – ci dice il presidente del Terzo Millennio Francesco Luppino – rappresenta per me un regalo che voglio offrire a me stesso, ai soci e ai simpatizzanti dell’associazione: un’occasione per arricchire e stimolare la voglia di cultura consapevole che questa, e solo questa, è il segreto per poter fare la differenza”.

La seconda edizione si articolerà in due incontri. A rompere il ghiaccio, sabato 9 maggio alle ore 18, Eva Gerace e Francesco Idotta con la presentazione di Educare per crescere. Il viaggio del camaleonte (Città del Sole, 2015), l’esito cartaceo di un progetto “per l’educazione alla vita” avviato da un gruppo di studiosi italo-argentini al fine di consegnare ai giovani “uno strumento di apprendimento sull’amore e i vincoli con gli altri” che privilegi “l’etica delle differenze, la sola che possa generare amore e rispetto per la vita, quell’amore che trascende la smania di dominio e amplia la capacità di abitare il proprio spazio, il proprio tempo e la dimensione di ognuno”.

Francesco Idotta, docente di storia e filosofia presso il locale liceo scientifico “Enrico Fermi” e influente maitre a penser per generazioni di studenti eufemiesi, ha contribuito alla sezione narrativa del libro: tre gruppi di racconti, illustrati dalla pittrice Patricia Gerace. La parte scientifica è invece curata da Eva Gerace, specialista in psicologia clinica dalle molte suggestioni letterarie, come hanno potuto constatare gli eufemiesi che nell’agosto scorso ne ascoltarono l’intenso intervento in occasione del Premio “Merica” assegnatole dal gruppo “Insieme per crescere”.

Il secondo incontro (sabato 16 maggio, sempre alle ore 18) sarà invece dedicato a un incontro-dibattito sul tema “Perché restare?”. Questione sempre più attuale per giovani e meno giovani alle prese con il lacerante dubbio se valga la pena continuare a sperare di riuscire a realizzare qua il proprio futuro o se non sia il caso di arrendersi e seguire l’esempio dei tanti che quotidianamente abbandonano la nostra terra e cercano una possibilità al Nord o all’estero.

Chi scrive ne parlerà con Katia Colica, scrittrice e giornalista “senza anestesia”, autrice di racconti, poesie, sceneggiature teatrali. La più recente, edita ad aprile da Città del Sole e applauditissima alla prima presentazione, Un altro metro ancora, “monologo sul bordo della vita” che racconta un episodio realmente accaduto nel corso della seconda guerra mondiale: la storia di un gruppo di sfollati salvati da un eroe “per caso” che si offre di essere il primo della colonna di uomini e donne in procinto di attraversare un campo minato. Pagine intrise di impegno civile e lirismo, il marchio di fabbrica dei suoi due romanzi-inchiesta di successo (mentre il terzo è di prossima pubblicazione): Il tacco di Dio. Arghillà e la politica dei ghetti (Cdse, 2009) e Ancora una scusa per restare. Storie di ordinaria invisibilità in una notte metropolitana (Cdse, 2012).