Ora ne posso parlare. Dalla primavera scorsa la tentazione c’è stata più volte, ma mi ha sempre frenato il timore di sbilanciarmi troppo quando ancora, in effetti, non sapevo come sarebbe andata a finire. Il progetto aveva cominciato a frullarmi in testa dopo il convegno organizzato dal Terzo Millennio e dal liceo scientifico per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (marzo 2011). In quella circostanza, mi resi conto che, per la maggior parte degli eufemiesi, i protagonisti della storia locale non sono nient’altro che un nome stampato agli incroci delle strade. Pensai che sarebbe stato utile saperne di più.

Certo, perché un progetto diventi realtà, occorre una buona molla, che è arrivata un anno dopo. Fino ad ora avevo scritto libri per passione, per “dovere”, per lenire un dolore. Questo l’ho scritto per rabbia e perché lo scrivere, per me, ha sempre rappresentato una formidabile valvola di sfogo.

Mi sono divertito tantissimo. Dal 1861 ad oggi i nomi di alcune strade sono cambiati, nuove vie si sono aggiunte, di altre denominazioni addirittura non si ha più notizia. Scomparsi i nomi, cancellate – fisicamente – anche le vie. Allarga di qua, allarga di là, un corpo avanzato, una recinzione e addio strada.

In tutto, ho redatto 106 voci. Ovviamente, su personaggi come Dante o Cavour c’era poco da aggiungere a quanto già non sia noto. Un buon ripasso, comunque, dà sempre giovamento.

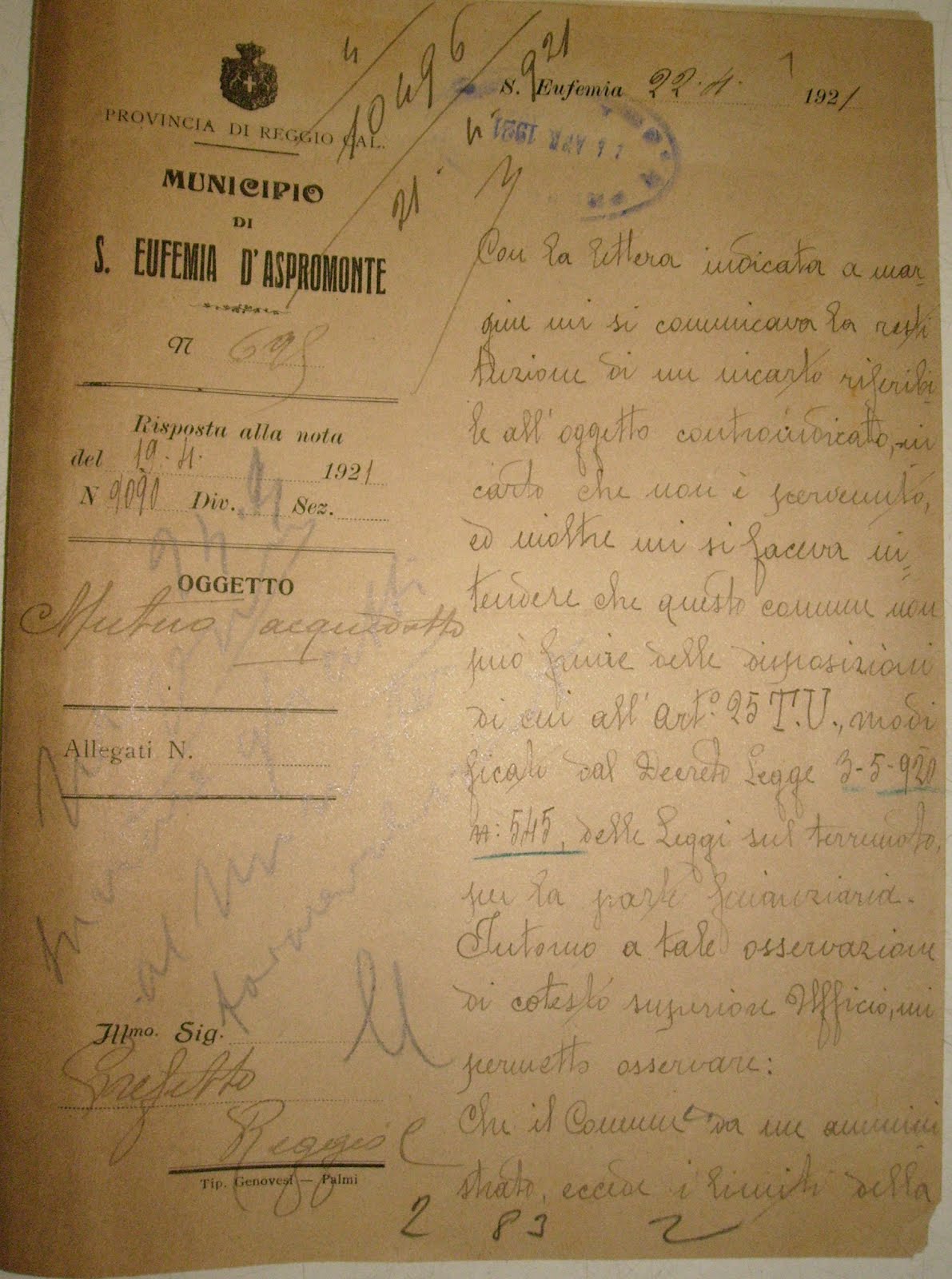

Recuperare le notizie riguardanti i personaggi eufemiesi è stata invece una caccia al tesoro, a volte spassosissima, altre irritante. Ho chiesto delle informazioni all’anagrafe di Genova e all’archivio storico della banca commerciale italiana e mi sono state fornite dopo ventiquattro ore. Mi sono rivolto allo stato civile del comune di Palmi e ho fatto prima a girarmi tutto il cimitero alla ricerca di una tomba (soprattutto, di una data che in nessun archivio avevo trovato) che sospettavo si trovasse là e che alla fine è saltata fuori: eureka!

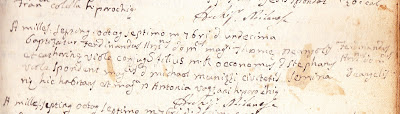

A distanza di venti anni, mi sono cimentato nuovamente con il latino per decifrare un registro di battezzati del Settecento e ho esultato (in italiano) quando, finalmente, ho scovato l’informazione che cercavo da mesi. E poi le risate, che non ce l’ho fatta a non condividere con qualcuno, davanti alla scoperta degli strafalcioni che campeggiano in bella vista su alcune tabelle toponomastiche.

Strade, storie e storia di Sant’Eufemia, dato che il libro è anche il pretesto per scrivere di storia locale e per portare alla luce aneddoti legati ai personaggi o a alle strade che a quei personaggi sono dedicate.

* Per la pubblicazione se ne parlerà nel 2013. No, il titolo non lo rivelo neanche sotto tortura.