Mi è stato chiesto di presentare una serata molto particolare, organizzata dal gruppo di Sant’Eufemia “Insieme per crescere” e dedicata agli insegnanti del nostro paese. La manifestazione, che si svolgerà domenica 17 dicembre presso la sala ricevimenti “Cagnolino”, a partire dalle ore 18.00, vuole essere un riconoscimento all’importanza del lavoro svolto dal “maestro”, al suo valore umano e professionale.

Ho frequentato la scuola elementare, la media e il liceo nel mio paese, sono orgoglioso di essere cresciuto tra quei banchi. Ho ricevuto molto, lì ho appreso molte delle lezioni che fanno di me l’uomo che sono oggi. Ed è accaduto perché in queste scuole ho avuto la fortuna di trovare insegnanti che avevano molto da dire non solo come docenti ma anche come cittadini ed esempi da imitare.

La signora Rina De Leo mi ha insegnato a leggere speditamente, a non sbagliare le “e” con l’accento e le “a” con l’acca, ma soprattutto mi ha insegnato cosa vuol dire “rispetto dei ruoli”. È una lezione che da allora non ho dimenticato. Si dirà che i tempi sono cambiati: ora gli alunni si rivolgono ai propri insegnanti dandogli del “tu”, una cosa impensabile quando frequentavo io la scuola elementare. I tempi sono cambiati, d’accordo. Ma a me pare che il riconoscimento di quell’autorevolezza non esista più e non è un bene, né per le istituzioni scolastiche, né per gli adulti di domani.

Nei piccoli paesi esistevano autorità riconosciute, oltre a quelle istituzionali del sindaco, del parroco e del brigadiere: l’insegnante, il farmacista, il medico. Non è più così: oggi tutti sono insegnanti anche se non hanno mai letto un libro di pedagogia, sanno cosa un docente deve insegnare e come si deve comportare con i ragazzi. Tutti si collegano a Internet e sanno da quale malattia sono afflitti, di quale terapia hanno bisogno, addirittura se i vaccini vanno fatti o meno.

Me la ripeto spesso quella lezione sul rispetto dei ruoli e cerco di applicarla nella vita di tutti i giorni, perché senza questa consapevolezza la società perde punti di riferimento fondamentali, si perde essa stessa nella confusione tra diritti, doveri e responsabilità. Non ho mai preso uno schiaffo dai miei insegnanti, ma me la facevo addosso solo al pensiero di un rimprovero, terrorizzato dall’eventualità che i miei genitori potessero essere convocati a scuola perché sapevo che, in quel caso, avrei fatto fare alla mia famiglia una cattiva figura.

Il professore Aldo Coloprisco mi ha insegnato che non basta sapere le date storiche più importanti o la biografia personale e professionale degli autori più famosi. Con il suo teatro mi ha insegnato ad essere un cittadino della comunità in cui vivo, perché ognuno di noi, con i propri talenti, ha il dovere di impegnarsi per rendere più bello il posto in cui vive. Il teatro del professore Coloprisco serviva a responsabilizzare i ragazzi, che assumevano un impegno che poi doveva essere portato a compimento. Serviva a farci capire che questo posto è nostro e che buon cittadino è colui che si spende per dare un contributo alla sua crescita facendo aggregazione, coinvolgendo nei processi di integrazione soprattutto coloro che in genere ne vengono esclusi. Anche questa è una lezione che custodisco nel profondo e che cerco di applicare alle cose che faccio nel mio piccolo, nelle associazioni o soltanto scrivendo della storia del paese.

Il professore Rosario Monterosso mi ha insegnato ad amare la storia. Devo a lui i libri che ho scritto. Era un hombre vertical, un uomo tutto d’un pezzo, dalle convinzioni solide e non barattabili. Un uomo che mi ha insegnato a guardare la vita e le persone con occhio da indagatore, che non deve mai fermarsi alle apparenze, che – di fronte a una “verità” – deve cercare sempre di comprendere le ragioni di chi quella verità cerca di confutare. Magari mantenendo le proprie idee, ma sempre rispettando quelle degli altri. Se si hanno delle idee e dei valori ai quali non si è disposti a rinunciare, si sarà sempre se stessi. Non esiste cosa più degna del non dovere mai fingere di essere altro dalla propria natura e dai propri convincimenti. Stare a posto con la propria coscienza, essere coerenti con i propri ideali e leali con il prossimo. Dare l’esempio della possibilità di una strada diversa, perché la vera sconfitta nella vita è rassegnarsi e subire passivamente ciò che accade intorno a noi.

Questi sono stati i miei maestri, in ordine rigorosamente cronologico. Come loro, molti altri hanno allevato generazioni di eufemiesi e a tutti loro dobbiamo essere grati.

La condanna di Mladic chiude un’epoca

Se gli accordi di Dayton del novembre 1995 chiusero sul piano formale le guerre jugoslave, la condanna all’ergastolo del “boia di Srebrenica” (oltre 8.000 civili massacrati) Ratzo Mladic da parte del Tribunale penale internazionale mette oggi la parola fine alla pagina buia della pulizia etnica e delle atrocità sui civili: colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità, di persecuzioni e sterminio. Il suo degno compare Radovan Karadzic era già stato condannato l’anno scorso a 40 anni di carcere per genocidio, mentre Slobodan Milosevic è morto in prigione prima della pronuncia del Tribunale dell’Aia. Per certi versi si chiude il Novecento con le sue guerre sanguinose sul suolo europeo, che proprio nella polveriera balcanica hanno trovato fertile grazie al concime fornito dal mito della “Grande Serbia”.

I serbi sono forse gli unici al mondo a celebrare una sconfitta, quella subita il 28 giugno 1389 dai turchi nella Piana dei Merli (“Kosovo Polje”), come mito fondante della nazione. Una data, quella in cui si festeggia San Vito (28 giugno), che ricorre di continuo, tanto che lo storico Joze Pirievec ha intitolato Il giorno di San Vito il suo fondamentale studio sulla storia della ex Jugoslavia: l’assassinio a Sarajevo dell’erede al trono d’Austria Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, che causò lo scoppio della prima guerra mondiale (1914); l’approvazione della Costituzione (detta, appunto, “di San Vito”) del regno SHS – “Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni” (dal 1931, “Jugoslavia”); l’espulsione della Jugoslavia comunista dal Cominform (1948); la manifestazione organizzata da Slobodan Milosevic per il seicentesimo anniversario della battaglia della Piana dei Merli (1989), che preannunciò l’imminente guerra civile.

La storia dell’ex Jugoslavia è una storia di popoli diversi per etnie, lingue, culture, religioni. Un vero e proprio ginepraio. Croati e sloveni più europei per via del retaggio austro-ungarico e cattolico; serbi e montenegrini storicamente legati alla Russia per il comune slavismo e la religione ortodossa; macedoni più “orientali” in virtù della storica sudditanza alla Sublime Porta. Ancora, serbo-bosniaci, croato-bosniaci, ungheresi della Vojvodina, albanesi del Kosovo, considerato sin dal 1389 culla della civiltà serba. E, nel cuore stesso dello stato ex Jugoslavo, la compresenza di tutti i fattori di diversità in un unico stato, la Bosnia-Erzegovina, dove l’elemento turco s’incontra (e si scontra) con quello serbo e croato. Il ponte sulla Drina, del premio Nobel per la letteratura Ivo Andric, è la metafora perfetta della Bosnia (e della stessa ex Jugoslavia): una terra in bilico tra occidente ed oriente, tra cristianesimo ed islam, come la cittadina bosniaca del romanzo, Visegrad, divisa in due dal fiume Drina e unita dal ponte che collega due sponde (e due mondi).

Come stato unitario la Jugoslavia (ancora regno SHS) comincia ad esistere con l’assetto europeo stabilito a Versailles dopo la prima guerra mondiale. Una creatura fortemente voluta da Francia e Inghilterra in funzione anti-imperi centrali inizialmente, quindi per contrastare le mire espansionistiche di Italia e Ungheria. Tra le due guerre mondiali vive di fatto “sotto tutela”, grazie agli aiuti finanziari anglo-francesi, che ne determinano tutte le decisioni politiche, compreso – nel 1929 – il colpo di stato di Alessandro I contro le opposizioni.

All’interno del Paese si afferma l’ideale grande-serbo: i serbi occupano i gangli dell’amministrazione burocratica e militare, mentre il sistema economico si fonda sul costante drenaggio delle risorse economiche dalle regioni ricche (Croazia e Slovenia) verso Belgrado. Questo modello viene poi adottato dal maresciallo Tito, che dopo la seconda guerra mondiale stabilisce la dittatura al termine di un periodo convulso che registra, accanto alla guerra contro l’invasore nazista, quella tra le truppe cetniche di Mihailovic e i partigiani comunisti.

Il regime titoista attraversa diverse fasi: dalla fedeltà al modello sovietico all’eresia sanzionata dalla scomunica stalinista nel 1948, fino all’elaborazione dottrinaria di Kardelj e Dijlas che costituisce la base teorica del socialismo jugoslavo. Pilastri del nuovo corso sono l’autogestione in politica interna, il non-allineamento e il terzomondismo nel campo estero (una sorta di “pendolo” tra i due blocchi creati a Yalta).

I conflitti interni diventano però sempre più aspri e, inevitabilmente, esplodono con la morte di Tito (1980), quando i vincoli federali si allentano e la disastrosa congiuntura economica esaspera quelle spinte secessionistiche che diventano incontrollabili dopo la caduta del muro di Berlino. Una deriva che viene mirabilmente evocata da Emir Kusturica nella sequenza finale di Underground, capolavoro cinematografico che ripercorre cinquant’anni di storia nazionale, dalla seconda guerra mondiale alla disgregazione dello stato unitario negli anni Novanta.

Perché esco dal Partito Democratico

Non bisogna restare in un posto nel quale non si è più felici. Non bisogna restare in un posto nel quale, giorno dopo giorno, si è costretti a subire la mortificazione dei valori e degli ideali che hanno segnato la propria formazione civica e politica. Questo è diventato il Partito Democratico: un partito nato per fondere in un’unica formazione politica le tradizioni dei due più grandi partiti popolari della storia repubblicana si è trasformato in uno strumento di potere scollato dalla società reale, incapace di emozionare e di emozionarsi.

Esco pertanto dal Partito Democratico, a quattro anni dalla costituzione del circolo di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che avevo promosso nel 2013 e del quale sono stato fino ad oggi segretario. Da troppo tempo i sentimenti prevalenti sono disagio e imbarazzo per ciò che il Partito Democratico è diventato a tutti i livelli, nel metodo e nel merito della sua azione. Una speranza tradita, un’occasione persa di promozione della partecipazione dei cittadini alla politica per la rappresentanza delle istanze più diffuse: «La politica – scriveva Guido Dorso – segue la logica delle occasioni sfruttate o perdute, e queste ultime costituiscono il passivo più terribile per i partiti ed i loro dirigenti».

L’esito di una gestione autoreferenziale ed autoritaria del partito ha la sua rappresentazione plastica nell’emorragia di iscritti fotografata dai più recenti tesseramenti. Invece di interrogarsi sul perché di questa fuga per tentare di porvi un argine, si è continuato a tenere la testa sotto la sabbia, a ballare tra gli specchi del salone mentre il Titanic affonda. E sì che di segnali inequivocabili, dal Referendum costituzionale alle varie tornate amministrative, gli elettori ne hanno mandati in quantità.

Arrivismo e trasformismo sono i mali storici della politica: il Partito Democratico ne rappresenta, oggi, la sintesi perfetta. Un partito che sacrifica sull’altare del potere le storie politiche dei propri militanti e che non si pone nemmeno il dubbio se sia controproducente lisciare il pelo ai tanti Verdini sparsi sul territorio. E che, defezione dopo defezione, è ormai diventato altro: un simulacro di partito, infeudato da ristretti comitati elettorali, che non discute al suo interno, né con l’esterno. Una scatola priva di identità che a livello nazionale mette la faccia su provvedimenti umilianti per i lavoratori e per le fasce più deboli; che a livello regionale rinuncia ad essere protagonista, delegando la proposta di governo ad una giunta tecnica; che a livello provinciale, nelle segrete stanze, decide sostanzialmente di fare saltare due tesseramenti (2015 e 2016: quest’ultimo raffazzonato in maniera molto discutibile e fuori tempo massimo, a pochi giorni dalle Primarie nazionali del 30 aprile 2017) e di non celebrare il Congresso di partito, perché la conta rischierebbe di fare crollare l’edificio messo in piedi nell’oramai lontanissimo 2014.

Non è questa la politica che mi ha fatto appassionare sin da ragazzo e che mi ha sempre spinto a trovare rappresentanza e collocazione in una sinistra attenta ai bisogni degli ultimi, capace di dare voce a chi voce non ha. Vado pertanto via da questo PD, senza rancore ma con tanta delusione. Rimetto il mio mandato di segretario di circolo, né intendo rinnovare la mia adesione al partito.

Riparto dalla forza identitaria di ideali che sento ancora vivi e attuali e dalla convinzione che dignità e coerenza debbano essere i valori irrinunciabili dell’agire politico.

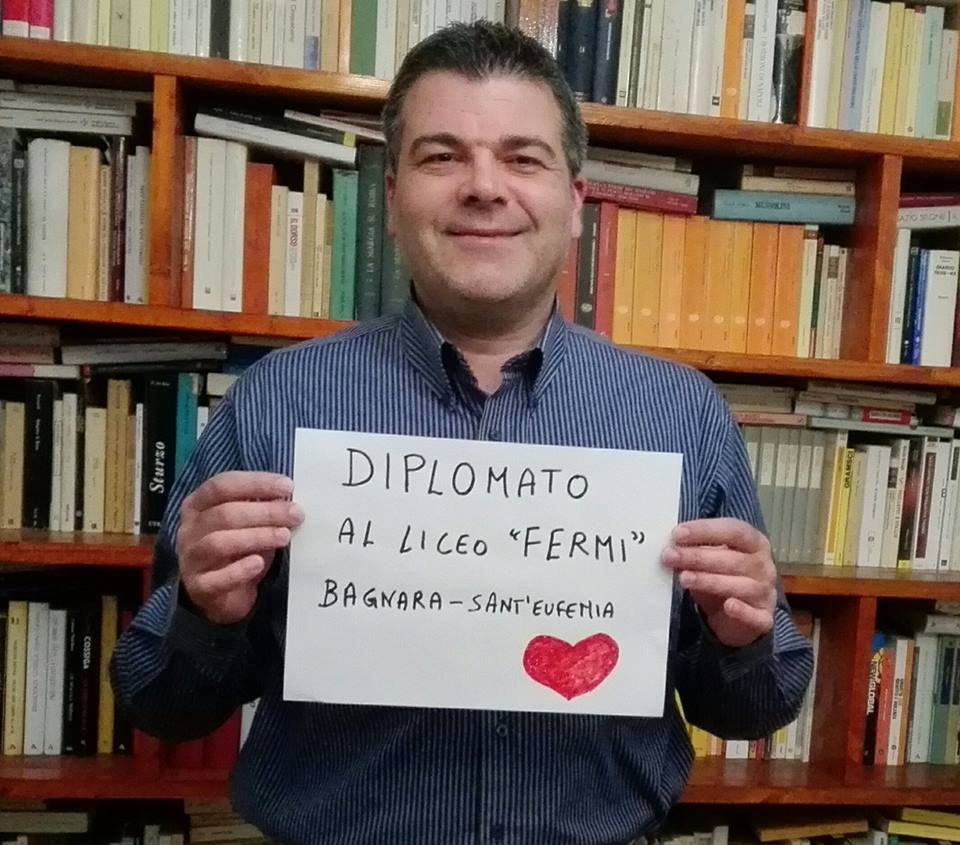

Viva il liceo “Enrico Fermi”

Non mi sento un diplomato di serie B, ora che la Fondazione Agnelli ha collocato il liceo “Enrico Fermi” di Bagnara-Sant’Eufemia all’ultimo posto tra i licei scientifici della provincia di Reggio Calabria, in una graduatoria stilata sulla base del rendimento universitario degli studenti provenienti dagli istituti superiori selezionati. Soprattutto, cosa ben più importante, non mi sento un cittadino di serie B.

Dal liceo, negli ultimi quattro decenni, hanno spiccato il volo avvocati, medici, ingegneri, architetti, biologi, docenti che hanno fatto e fanno la fortuna delle realtà in cui vivono e operano. Le sue aule sono state palestra di formazione per professionisti eccellenti; ma, in un campo più largo, hanno fornito a chi le ha frequentate gli strumenti indispensabili per decodificare e interagire con il mondo, insegnamenti che vanno al di là del contenuto dei libri di testo. Il liceo “Fermi”, per Sant’Eufemia, è stato ed è una benedizione di Dio: un presidio culturale dall’impatto decisivo nel contesto locale. Per questo motivo, le graduatorie e le statistiche vanno maneggiate con cura. Le fredde cifre non tengono conto dell’aspetto più nobile nell’operato di una scuola, vale a dire la sua incidenza nel tessuto sociale.

La scuola non può essere un ospedale che cura i sani e respinge i malati: don Milani aveva pienamente ragione. Quindi, i dati vanno analizzati con il sentimento della visione, con la serietà della critica che non nasconde i problemi ma ci si scontra quotidianamente per tentare di risolverli. Il liceo “Fermi” ha allevato professionisti, donne e uomini impegnati nelle associazioni e nella politica, gente che si sporca le mani nella trincea quotidiana della lotta per fare della nostra realtà un mondo migliore, sulla scorta di lezioni di vita che una classe docente sempre all’altezza cerca di trasmettere ai propri studenti. Perché, se la scuola si riduce a deposito di nozioni che passano dai contenitori più grandi a quelli più piccoli, ha fallito la propria missione.

La domanda alla quale statistiche del genere non forniscono risposta è quanto la formazione degli studenti nelle scuole e nelle università del Mezzogiorno contribuisca, paradossalmente, a scavare un solco sempre più profondo tra Nord e Sud. Il problema principale rimane sempre quello dell’irrisolta questione meridionale, che nel passato provocava dal Sud un’emorragia di braccia da lavoro e che oggi assume anche i caratteri dell’emigrazione intellettuale. Il problema è quanto si arricchiscano le regioni settentrionali grazie alla professionalità di giovani meridionali e quanto, di contro, si impoverisca il Sud per l’esodo del proprio straordinario patrimonio di intelligenze ed energie. Ma prima che lavoratori, numeri da incasellare sotto le colonne dei dati sull’occupazione dopo la conclusione del percorso di studi e l’ingresso nel mondo del lavoro, siamo cittadini che vivono di sentimenti e di valori.

No: non mi sento né diplomato, né cittadino di serie B.

Il professore Francesco Idotta, docente di storia e filosofia nella sezione eufemiese del “Fermi”, ha commentato con sintesi efficace: «Le classifiche hanno un senso per chi aspira ad essere il migliore, ma noi aspiriamo ad essere migliori». Parole essenziali per dire tutto quello che c’è da dire.

Le buone notizie del Corriere: Vanni Oddera e la mototerapia

Confesso la mia ignoranza: non sapevo chi fosse Vanni Oddera. L’ho scoperto stamattina leggendo «Buone Notizie. L’impresa del bene», l’inserto settimanale del Corriere della Sera che ogni martedì “dà voce alle buone notizie” proponendo le esperienze positive del Terzo settore, del volontariato, dell’impresa sociale.

Ho letto tre volte l’articolo di Fausta Chiesa (La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto»), poi sono andato a cercare altre informazioni su questa storia bellissima, commovente, entusiasmante, che un mese fa il suo protagonista ha anche raccontato in un libro: Il grande salto. Ovvero come ho capito che l’amore per gli altri rende felici (Ponte alle Grazie, 2017).

Di grandi salti Vanni Oddera è un grande specialista, essendo campione di motocross e freestyler di fama mondiale. Il “grande salto” del libro non è però una delle sue consuete e spericolate evoluzioni. Il centauro di Pontinvrea (piccolissimo paese dell’entroterra savonese) lo realizza nel 2009, dopo un incontro casuale con un “mezzo uomo” a Mosca, dove si trova per un’esibizione: «Mi preparo e mi metto in tasca un po’ di banconote, pronto a godermi una mega festa. Prendo un taxi e appena salgo sento una puzza orrenda. Infastidito, mi sporgo in avanti e vedo che il taxista non ha le gambe. Guida con l’aiuto di aggeggi sul volante ed è difficile per lui scendere per fare la pipì, ma anziché fare l’elemosina lavora. In quell’attimo capisco che io ho tutto, altri nulla».

Tornato in Liguria, racconta Oddera, “sentivo nello stomaco il verme che mi attraversava e non sapevo cosa fare”. Fino a quando non si ricorda di un amico (Chicco) che lavora in una casa per disabili ad Acqui Terme e decide di chiamarlo per proporgli di portare i ragazzi da lui: «Ricordo benissimo quella giornata. Prima mi sono messo a fare il buffone per rompere il ghiaccio, poi ho cominciato con la mia esibizione: salti, accelerazioni. Finito lo show, un ragazzo viene da me e mi dice: “mi fai provare?”. Per qualche secondo la frase mi martella, poi lo prendo in braccio, lo carico fra me e il manubrio e lo porto in giro per i campi. Lui urla, ride, piange. Quando ci fermiamo ha il volto trasfigurato: mi dice che era stata la cosa più bella che avesse mai fatto».

Vanni Oddera inventa così la “mototerapia”. A ogni esibizione si ferma sempre un po’ di più, piano piano altri amici si uniscono poi a lui e insieme costituiscono i “DaBoot”, circa venti motociclisti che gratuitamente fanno circa 50 date all’anno di show, in giro per il mondo: «Già quando accendo la moto e li faccio mettere vicino alle rampe sentono la botta dentro. Il rumore è mostruoso, l’aria si sposta. Quando finisco, li invito a salire con me. Così possono provare anche loro l’ebbrezza della velocità, la sensazione di libertà. Per ragazzi che passano la vita in sedia a rotelle salire in moto è una bomba».

La mototerapia ha effetti positivi: c’è il ragazzo bielorusso malato di tumore che riprende a comunicare con gli altri, dopo essersi chiuso in se stesso; ci sono i bambini dei reparti di ematologia e oncologia di alcuni ospedali italiani che letteralmente si esaltano; c’è la forza della “catena umana” che fa sì che un hotel metta a disposizione la propria struttura per le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini di Genova, gratuitamente.

«Che bello sentire il vento sulla faccia»: la frase che Vanni si sente ripetere più spesso. Il vento sulla faccia. Come le onde del mare o la neve per chi non le ha mai viste.

La felicità spesso è nelle piccole cose, nella routine distratta delle nostre vite: situazioni alle quali non diamo importanza perché sono a portata di mano, perché ci sono sempre state come l’aria che respiriamo.

La lezione di Vanni Oddera è che per fare del bene “basta che ognuno usi la sua passione come chiave per interagire”: «Non serve fare salti mortali». E se lo dice lui, ci crediamo.

*Le frasi riportate tra virgolette sono estratte dall’articolo di Fausta Chiesa: La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto», contenuto in “Buone Notizie”, inserto del Corriere della Sera, 7 novembre 2017)

M’i dati i morti?

«M’i dati i morti?». Sono sempre di meno i bambini che vanno in giro, casa per casa, a chiedere offerte per i defunti. Ciò avviene sostanzialmente per due motivi. Il primo: perché sono pochi, in generale, i bambini che crescono nelle strade. Sono luoghi che non frequentano e che pertanto non gli appartengono, sballottati come sono tra danza, musica, calcio rigorosamente praticati in spazi chiusi, che non devono conquistare perché ci arrivano accompagnati dai genitori. La stessa cosa accade con le biciclette: al massimo vengono portati in pineta o in piazza e là pedalano, sotto l’occhio vigile della mamma o del papà. Il secondo: perché la globalizzazione sta cancellando consuetudini secolari e ha trasformato la ricorrenza dei defunti in un carnevale americano, con tanto di streghe e maschere di mostri che nulla hanno a che fare con il significato intimo della nostra tradizione. Che invece affonda le radici nell’incontro simbolico tra vivi e defunti, nel bisogno di mantenere un legame tra i due mondi.

La richiesta di cibo rappresentava proprio lo strumento di questo incontro simbolico, perché “i questuanti non sono altro che vicari dei defunti e il cibo loro offerto viene considerato un’offerta fatta ai defunti”. Il virgolettato è preso in prestito da Vito Teti, che fa riferimento alla tradizione degli “strinari” (da “strina”: dono, strenna), ma vale per tutti quelli che egli definisce “viaggi rituali e vicari dei morti”: ad esempio, i “mascherati” che uscivano dopo il tramonto durante il periodo di Carnevale o, appunto, i questuanti “per i morti”.

Le offerte consistevano per lo più in castagne, noci, uva, cachi, fichi secchi, mele, pere, cioccolatini e caramelle. Ma c’era anche chi offriva monete di piccolo taglio, che venivano poi investite per l’acquisto di leccornie da dividere tra i componenti della piccola comitiva. Chi apriva la porta dava “da mangiare” ai bambini perché essi rappresentavano le anime dei propri defunti, i quali avrebbero sofferto molto nel caso (molto improbabile) di un rifiuto.

In Sicilia, ricorda Andrea Camilleri, nella notte tra l’1 e il 2 novembre i bambini collocavano invece sotto il letto un cesto di vimini che la mattina avrebbero trovato riempito di dolci (i “morticini”), di giocattoli, di pupazzi di pezza. Erano regali lasciati dai defunti e i bambini avrebbero ricambiato quella visita notturna recandosi al cimitero, la mattina della “festa dei morti”.

La simbologia (e anche l’emozione) dell’incontro con i defunti è del tutto assente nella tendenza importata d’Oltreoceano. Commemorare i defunti significava annodare presente e passato e indicava ai bambini l’importanza di onorare le proprie radici. La festa di Halloween mi pare che non insegni niente di tutto questo: non la demonizzo, ma è un’altra cosa.

Le nozze di platino di Ninuzzo e Micuzza

Prima dell’espansione urbana degli anni Ottanta nelle contrade Giovancortese, Castellano e Arena esistevano pochi nuclei abitativi, dal carattere per lo più familiare. Un’espressione che ancora sopravvive nel linguaggio popolare rendeva l’idea della perifericità di quest’area: “calu ’o paisi” dicevano infatti i suoi abitanti quando intendevano recarsi nel centro del paese. La presenza di un albero di noce in seguito abbattuto accomunava inoltre Giovancortese e Castellano con il toponimo ’a nucara. Per “scendere” al Petto si percorreva la via Arena ancora sterrata, che a un certo punto si restringeva in un viottolo stretto e scosceso. In quegli anni era così.

Ma erano anche tempi in cui i rapporti di vicinato avevano il carattere familiare tipico delle rrughe di un tempo. Anche chi arrivava “da fuori” finiva per sentirsi parte di una famiglia più allargata. Così è stato per la mia famiglia: i nostri vicini Micuzza e Ninuzzo Condina sono stati per noi qualcosa di più che semplici vicini di casa. La stessa cosa vale per la figlia Nina che abitava proprio nel piano sopra di noi e per gli altri figli, le cui voci si rincorrevano di balcone in balcone tutto intorno. Ma al centro c’erano loro due: Ninuzzo con quel suo fisico da omone burbero che incuteva timore e Micuzza con la sua dolcezza naturale, con quel sorriso che oggi più che mai fa emozionare.

Era una società fatta di semplicità e di affetto genuino. Mia mamma, per loro, è stata davvero un’altra figlia: non è retorica, è la realtà. Quando Micuzza arrivava dalla scala esterna che univa la loro casa al pianerottolo della nostra, aveva sempre qualcosa in mano: “cimedde” e amaretti preparati nel forno a legna, conserve sott’olio, olive “scaddate” o sotto sale, frutti del suo giardino.

Ninuzzo e Micuzza sono al centro di Giovancortese anche oggi che hanno 97 e 95 anni; ora che – sabato 28 ottobre – festeggeranno 75 anni di matrimonio. C’era la guerra nel ’42 e soltanto la sua buona stella consentì al marinaio Antonino Condina di uscire indenne da quella tragedia, anche se vide i corpi carbonizzati dei morti e udì le urla strazianti degli ustionati nel bombardamento alleato della base navale di La Maddalena, il 10 aprile 1943, quando furono attaccati gli incrociatori “Trieste” (che fu affondato) e “Gorizia” (che nonostante i gravi danni riuscì a riparare a La Spezia): 140 vittime e circa 200 feriti gravi.

Da allora il mondo è cambiato, ma questa coppia dalla straordinaria longevità continua ad essere il centro di Giovancortese, perché quest’area si identifica con la loro storia: la storia di una civiltà contadina che ha ancora tanto da insegnare: sacrificio, lavoro, generosità. Gente semplice che ha speso la propria vita per offrire ai figli una possibilità di crescita.

Ninuzzo e Micuzza sono il cardine di una famiglia che nel tempo si è sparpagliata in Italia, negli Stati Uniti e in Australia: sette figli, diciassette nipoti e trentadue pronipoti che in paese però tornano di continuo, a turno, perché qua trovano ristoro: nel sorriso di Micuzza che sconfigge la malattia e nell’energia di Ninuzzo che tutti i giorni si siede a bordo della sua mitica Golf amaranto per andare in farmacia o all’orto, da dove torna con mazzetti di fiori di zucca e buste di cetrioli, zucchine e pomodori da regalare a parenti e amici.

Il richiamo della terra è elisir di lunga vita, quella terra lavorata con la zappa da ragazzo e che ha sempre continuato a lavorare: anche quando ha cominciato a fare altro, quando dall’asino è passato al camion e agli altri mezzi di cantiere necessari per dare l’avvio all’urbanizzazione di Giovancortese.

Ninuzzo, l’ultimo cestaio del paese, che intreccia sapientemente i “panari” tra un gioco enigmistico e l’altro. E che ancora pianta alberi, perché “tra qualche anno faranno i frutti”. C’è della magia in questa concezione del tempo che si fa beffe dell’età.

E c’è della magia nel sorriso di Micuzza, anche quando sembra giungere da un mondo altrove: un mondo fatto di ricordi confusi e faticosi, che solo l’amore di figli e nipoti può in qualche modo mettere insieme per tentare di ricavarne un senso.

Quella stessa magia che si respirava quando, da bambini, assistevamo al rito dell’apertura delle valigie di qualche loro figlio di ritorno dall’estero per dividerci gli Hershey’s Kisses, i cioccolatini americani a goccia con la caratteristica “miccia” che spuntava dall’incarto argentato. La stessa magia che si spande nell’aria quando Ninuzzo abbraccia Micuzza e dice: «’A me’ figghiola».

Horcynus Orca: un’arcalamecca di parole

Horcynus Orca è un romanzo sulla morte. Reale o metaforica, la sua presenza aleggia dalla prima all’ultima delle pagine che raccontano il ritorno a casa, sponda messinese dello “scill’e cariddi”, del “marinaio della fu Regia Marina” Ndrja Cambrìa dopo l’8 settembre 1943 e la sua successiva partenza per andare incontro alla morte. Nella narrazione di Stefano D’Arrigo riecheggiano Omero e Joyce, ma le chiavi di lettura sono tante e stratificate su più livelli. C’è il mito del ritorno dell’eroe dalla guerra, ci sono i personaggi omerici e c’è ovviamente Ulisse, che però non si salva perché in D’Arrigo – osserva Walter Pedullà – egli non è un bugiardo.

E poi c’è l’Orca, l’immortale Orca che muore, subito dopo seguita da Ndrja e dalla fine del romanzo, “evento che l’autore ha rimandato oltre ogni limite”. Perché Horcynus Orca è soprattutto “un’odissea della parola” e uno sforzo fisico immane, sfibrante come la seconda parte, nella quale l’autore gira attorno alle parole in maniera ossessiva, circolare. Il racconto è composto da “quadri”, ferite che ricordano la piaga dell’Orca: è proprio lì che prendono forma i 56 episodi “collaterali e confluenti” conteggiati da Pedullà. Un’impresa titanica che impegnò D’Arrigo per circa vent’anni: La testa del delfino (che contiene già la trama di Horcynus Orca) fu infatti scritto tra il 1956 e il 1957, mentre gli anni dal 1958 al 1961 furono assorbiti dalla sua revisione (I giorni della fera; I fatti della fera); infine, quindici anni di riscrittura, innesti, varianti, aggiunte e digressioni che porteranno al romanzo del 1975, che assume il titolo definitivo e raddoppia il numero delle pagine.

La lentezza e la lunghezza di alcuni passaggi a volte possono scoraggiare il lettore, ma sono funzionali al rinvio dell’appuntamento di Ndrja con la morte, che arriva improvvisa come lo squarcio di un fulmine nel cielo. Prima però le digressioni si moltiplicano: i giochi di parole trascinati all’infinito, come l’indimenticabile calembour sulla parola “barca”, che può diventare salvezza (“arca”) o fine di tutto (“bara”); i brani dedicati a quel personaggio mitologico che è Ferdinando Currò; il dialogo tra Ndrja e don Luigi Orioles; il monologo interiore di Ndrja sullo sperone, da dove osserva l’agonia dell’Orca.

Se l’ossessione di Ndrja è la morte, che sembra inseguire con una foga suicida, quella di D’Arrigo è la parola, che mette “sotto torchio” mediante la sperimentazione di un linguaggio arcaico e nuovo nello stesso tempo. La lingua è infatti il vero protagonista del romanzo: i termini inventati e la scrittura “parlata”, che recupera frasi e modi di dire del dialetto siculo-calabro, quel “parlato popolare [che] dice una cosa semplice e ne suggerisce cento complesse”.

Quando, dopo avere sottoposto il figlio a innumerevoli prove, Caitanello Cambrìa finalmente si convince che quello che ha di fronte è proprio Ndrja tornato dalla guerra, lo mette a sedere per dirgli “due parolette, su una faccenda personale”, ma si fa alba: «Era incinto, implenato di parole, con le voglie e le doglie di parlare che gli scappavano da tutte le parti: doveva sgravarsele all’istante, tutte quelle parole bell’e fatte, che lo spingevano di dentro, sennò gli morivano e gli facevano setticemia».

Un passaggio autobiografico che rivela l’implenamento dell’autore stesso e che spiega la lunghissima gestazione del romanzo, “arcalamecca” e “mille e una notte” di parole.

Per l’istituzione della commissione toponomastica

Stamattina ho presentato la richiesta di inserire all’ordine del giorno

del prossimo consiglio comunale un punto con oggetto l’istituzione della

commissione toponomastica. La memoria storica è il collante di una comunità, la ragione dello stare insieme e del sentirsi protagonisti di un destino comune. Per questo motivo auspico che il consiglio comunale riesca a lavorare sulla mia proposta con spirito unitario e che vi sia il massimo coinvolgimento possibile della cittadinanza.

*La proposta di istituire la commissione consiliare “toponomastica” risponde a due ordini di motivi. Il primo, di carattere pratico, attiene all’esigenza amministrativa di governo del territorio mediante la predisposizione di un’adeguata toponomastica laddove esistono strade, vicoli e spazi pubblici privi di alcuna denominazione.

La seconda esprime invece un alto contenuto ideale di tutela della memoria collettiva, considerato che il lavoro della commissione dovrebbe essere finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Sant’Eufemia, alla riscoperta del senso di comunità, all’orgoglio di sentirsi eufemiesi.

La toponomastica, quindi, come strumento di gestione del territorio che consente di tramandare la storia locale coltivando il ricordo delle personalità che hanno dato lustro alla comunità nel campo dell’arte, della scienza, della cultura, del sociale, della politica.

La toponomastica attuale è molto datata: salvo qualche sporadica eccezione (Largo Giovanni Paolo II e Piazza Giorgio La Pira), è infatti rimasta ferma al secondo dopoguerra. Ed è altresì inconcepibile che a Sant’Eufemia vi sia una sola strada dedicata a una donna (via regina Margherita): compito della commissione dovrebbe essere anche quello di sanare tale ingiustizia; ancora, essa potrebbe finalmente porre rimedio alla presenza di veri e propri errori storici (esempio: sostituire “Via Ruggero VII”, inesistente personaggio storico, con “Via Ruggiero Settimo”, che fu protagonista del Risorgimento italiano e primo presidente del Senato del Regno dopo l’unificazione nazionale).

La commissione, da istituire nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza consiliare, svolgerà l’incarico a titolo gratuito, per cui il suo lavoro non comporterà alcun onere per l’Amministrazione. Inoltre, nell’ottica di promozione del ruolo responsabile e propositivo della cittadinanza attiva, essa sarà aperta al contributo dei singoli cittadini e delle associazioni secondo modalità che saranno definite con un apposito regolamento.

*Relazione illustrativa allegata alla richiesta di inserimento, nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, della proposta di istituzione della commissione toponomastica.

Tipi da Facebook

Si legge poco e si naviga molto, è un dato incontestabile. Il rapporto Censis del 2016 è per certi versi impietoso: a dispetto dell’alta percentuale di laureati, i “lettori forti” (più di 12 libri in un anno) sono solo il 13,7%. Sono cambiati i canali di informazione, come conferma il crollo dei lettori di quotidiani tra 2007 e 2016 (-26,5%). Dopo il telegiornale (63%), è Facebook la principale fonte d’informazione per gli italiani (35,5%): più indietro i giornali radio (24,7%) e, appunto, i quotidiani (18,8%), superati anche dai motori di ricerca (19,4%), poi a seguire troviamo YouTube (10,8%) e Twitter (2,9%). Facebook è uno strumento pratico per la rapidità della ricerca degli articoli che siti o contatti personali condividono: notizie di cronaca, post di approfondimento, comunicati stampa, eventi. Nonostante il conflitto non ancora risolto tra news e fake news, tra informazione e disinformazione, il social di Zuckerberg da questo punto di vista è utile. Ciò ha però prodotto anche una sorta di mutazione “antropologica”: senza scomodare Umberto Eco, è innegabile che l’utilizzo dei social da parte di molti utenti non sempre risponde allo scopo di informarsi, mantenere/riallacciare rapporti con amici e parenti lontani (una benedizione), condividere con gli altri momenti importanti della propria vita: avvenimenti, “successi” (una pompatina al proprio ego fa sempre bene, inutile negarlo), dolore e dispiaceri (ma qua si potrebbe aprire una parentesi infinita su tempi e modalità, riservatezza e pubblicità di sentimenti intimi e personali). Eh, no: “oltre”, c’è tutto un mondo da studiare. Un compito che esula dalle mie capacità, per cui mi limiterò soltanto a tracciare un breve profilo dei “tipi” che più mi fanno divertire, ma anche riflettere: mi incuriosisce cercare di comprendere certi meccanismi mentali, anche se spesso non resta altro da fare che alzare le braccia e sorridere. Ma procediamo con ordine.

L’ALLUSIVO – Non è mai diretto, ma è come se lo fosse. In una comunità virtuale nella quale tutti conoscono tutti, non è complicato intuire il destinatario di una frecciatina. Però l’allusione aggiunge un tocco di sottigliezza alla volgarità dell’attacco frontale e in più, particolare da non sottovalutare, consente di raccogliere qualche consenso in più perché offre al potenziale sostenitore la possibilità di salvarsi in calcio d’angolo: «Sì, ho messo mi piace e ho commentato quello stato, ma non credevo fosse riferito a te».

IL CATASTROFISTA – Svolge una funzione sociale. Terremoti, alluvioni, frane, cicloni, cadute di asteroidi sulla Terra ed estinzione dei ghiacciai sono il suo pane quotidiano. Se c’è una sola nuvola nel cielo, state tranquilli. Siete in una botte di ferro. Lui ne seguirà l’evoluzione fino a quando potrà finalmente mettervi in guardia: «Restate tappati in casa!».

L’EPURATORE – Ha un’attività ciclica, che si manifesta puntuale come il disco di Mina a Natale. I suoi ultimatum nascondono una propensione palingenetica volta alla realizzazione della “soluzione finale” contro vagabondi e parassiti del web. Che sarebbero tutti quelli che non interagiscono con lui commentando o “mipiaciando”. Inaccettabile, per cui: «Raus! Presto farò un po’ di pulizia tra i miei contatti!».

IL MALATO – Di lui sappiamo se ha il termometro a mercurio o quello elettronico, le medicine che prende, i dolori di testa insopportabili, eventuali cadute o indigestioni. Più che un profilo Facebook quello che abbiamo davanti è un foglio di anamnesi. D’altronde, il filosofo contemporaneo Peppe Voltarelli ha ragione quando sostiene che il lamento è una forma di godimento. Il top però viene raggiunto con la “registrazione” presso un ospedale, senza ulteriori informazioni. La solidarietà così obliquamente cercata in quel caso “deve” scattare immediata: «Che ti è successo?».

IL QUESTUANTE – Si muove nella penombra della messaggistica privata, dove solo tu puoi vederlo. Arriva con passo felpato quando meno te l’aspetti, anche se in genere preferisce essere il tuo buongiorno con una richiesta che – santiddio – non dovrebbe costarti niente esaudire: «Lo metteresti un “mi piace” allo stato che ho appena pubblicato?».

LO SGAMATORE – Aggiorna raramente il suo stato e ancor meno interagisce con i suoi contatti, dei quali però conosce vita, morte e miracoli “virtuali”. In pratica utilizza Facebook esclusivamente per tenere sotto controllo gli amici, ai quali ogni tanto rivela le sue sensazionali doti da Sherlock Holmes facendo l’occhiolino e sussurrando all’orecchio: «Sei andato al mare a Scilla, eh?».

IL SORVEGLIATO – È un perseguitato. Spiato in tutto quello che fa: pubblica uno stato e i suoi contatti, pensate un po’, lo leggono. Kgb, Cia, Mossad e Stasi gli stanno sempre col fiato sul collo per carpire informazioni che verranno poi decodificate da un cervellone centrale. Nel frattempo, i suoi stati sono passati al setaccio dai suoi contatti, che – sicuro – li commentano privatamente, nei bar, dal fruttivendolo o dal parrucchiere. Ma lui non teme nessuno: quello che deve dire, lo dirà.

IL TAGGATORE – Pubblica qualcosa e ti “tagga”, magari insieme ad altre venti persone ignare come te. Perché in quel momento tu non sei con lui! Passi per un articolo o un evento che può interessarti, per la condivisione di uno stato d’animo comune, ma il tag in una foto mentre sorseggia l’aperitivo è decisamente troppo: non te lo metto il “mi piace”, tirchio.

IL TATTICO – Il suo “mi piace” è sempre calcolato, mai messo a caso. Una forma di captatio benevolentiae per dimostrare interesse/simpatia e, nello stesso tempo, sperare di suscitarne in virtù della legge non scritta sul contraccambio della cortesia. Vive costantemente in bilico tra l’ansia di farsi vedere e la paura di esporsi troppo. In fondo, lui è un trapezista dei sentimenti.