Quando non so che fare mi siedo su una panchina della piazza e osservo il bocciolo di rosa rossa che di solito infilo nell’asola della mia giacca decisamente fuori moda. Mi sta un po’ stretta, ma non fa niente.

Sono molte le cose che mi stanno strette. Questo paese. Strettissimo. E non soltanto perché tutti mi credono pazzo. Sono pazzo, ovvio. Lo sono quanto le persone normali che mi scrutano, si danno di gomito e sghignazzano mentre a falcate distese faccio avanti e indietro sul marciapiede imprecando contro i mali del mondo, fino a quando i troppi passi sconclusionati non bucano le suole delle scarpe. Mastro Nino ci mette poco a sostituirle, non è caro e, in fondo, mi vuole bene. Come tutti qui, nonostante gli sfottò.

Li capisco. Loro non vedono quello che vedo io, per questo ridono quando tento di salvarli. Per questo ripetono canzonando le mie parole: «Schiaccia la testa del serpente! Maledetto!». Un giorno o l’altro, nello sforzo di tendere le mani il più in avanti possibile, finirò per perdere l’equilibrio e mi ritroverò faccia a terra. Poi sì che avranno un buon motivo per sganasciarsi e non pensare alla loro follia.

Perché siamo tutti pazzi, è davvero da pazzi non crederlo. Per un’idea, un sentimento, qualcuno o qualcosa. Pazzi d’amore, d’odio, di solitudine, di angoscia, di morte. Basta che un pensiero s’incastoni nella nostra mente e non ne usciamo più. Per quello viviamo e per quello, spesso, moriamo. Non esiste alcuna differenza, credetemi, tra la mia vita e la normalità della vostra faticosa quotidianità. Ci rende comodo mettere di qua i matti e di là i sani. E fanculo a chi ognuno di noi davvero è, al fuoco che brucia sotto due occhi stanchi fissi nel vuoto.

Ci soffro in questo ambiente. Mi sento in gabbia, come nella clausura della mia adolescenza da aspirante prete nel seminario, unico momento d’aria la partita di calcio settimanale nel cortile disadorno. Senza neanche le porte, segnate a terra da due mattoni.

Riuscivo a trovare un po’ di serenità nella biblioteca, anche quando leggevo Ugo Foscolo, che odio. Aveva ragione Carlo, alla cui interrogazione sui Sepolcri la classe esplose, tra lo stupore sconfortato del professore immobile con le mani tra i radi capelli: «Dopo la morte, restano le ossa». Per qualche tempo. Dopo, nemmeno quelle. Altro che eternità e romanticherie varie.

Mi ci aveva spedito il parroco, più che altro per accorciare di un giro il turno che io e i miei fratelli ogni giorno rispettavamo per accaparrarci i pezzettini di crosta che si staccavano dal pane mentre nostra madre lo divideva in parti uguali.

Se proprio dovevo indossare una tunica, mi sarebbe piaciuto diventare vescovo. La gente mi avrebbe baciato l’anello, genuflettendosi davanti al figlio del pecoraro diventato Pastore. Scoprii però i metodi insoliti che venivano utilizzati per togliere il demonio dal corpo delle persone e, allora, cambiai idea. Approfittai del buio senza luna, saltai dalla finestra e tornai qui.

Ritrovai Melo con il suo trotterellare leggero, il pallone incollato al piede e i calzettoni abbassati come Omar Sivori. Gianni e i suoi pantaloni impregnati di piscio, la barba ispida e muta da vecchio Giobbe senza alcuna scommessa da vincere. Spalle a terra, in vestaglia e ciabatte a fissare stelle lontane, inseguite dalle boccate delle sue nazionali senza filtro. Una casa di pazzi, sentenziò la voce del popolo. Per la credenza scaraventata dal primo piano giù, in mezzo alla strada. Per la nostra vecchia madre fatta rotolare dalle scale, una notte che sarebbe stata la sua ultima.

Entro ed esco da strutture inutili, dove mi vengono somministrati farmaci inutili. So che tra qualche anno ci resterò per sempre. Troverò un divanetto sul quale accomodarmi con il mio fiore all’occhiello e la mia storia passata in fretta, defilata e confusa. Umana.

Sussurrerò come in preghiera versi di poesie e aspetterò. Sulla lapide non avrò foto. Qualcuno ricorderà le mie labbra protese nell’atto di inspirare la sigaretta, altri i fogli di bloc-notes fitti di riflessioni disseminati sui tavolini del bar, altri ancora lo scoppio improvviso e allegro della mia risata.

Solo noi sappiamo essere felici. Solo noi sappiamo attraversare il tempo, anonimi, senza crederci migliori di quello che siamo.

Aylan e noi

Mio nipote ha quasi tre anni. L’età di Aylan accarezzato dall’onda sulla battigia. La stessa t-shirt, gli stessi pantaloni “a pinocchietto”, le stesse scarpette da tennis. Spesso si addormenta sul divano a faccia in giù, proprio come Aylan nella fotografia che ha fatto il giro del mondo, con le braccia lungo i fianchi e i palmi delle mani rivolti verso l’alto.

A differenza di mio nipote e di tanti altri suoi coetanei, Aylan non sta però dormendo. Quanti ce ne sono come lui nel mondo? Bambini che dovrebbero avere l’età del gioco, non quella della fuga disperata dalla guerra. Di quanti Aylan non sappiamo niente, fino a quando il dolore non ci viene sbattuto in faccia, con una violenza che ci lascia senza fiato, sgomenti? Infine, era necessario diffondere quella immagine?

Giro attorno a questo interrogativo dal momento in cui la fotografia ha avuto diffusione nel web ed è finita sui giornali, nella versione più cruda o in quella pietosa che ritrae il corpo senza vita di Aylan in braccio a un poliziotto turco. Come in una moderna Deposizione, ha fatto notare Adriano Sofri.

Non ho la risposta. Ascolto. Leggo riflessioni legittime. Tutte: quelle a favore della pubblicazione della tragedia angosciante di un bimbo che affonda il viso nell’acqua, così come quelle contrarie. E non so cos’è giusto. Non so dove tracciare il confine tra diritto di cronaca e spettacolarizzazione del dolore.

È pur vero che oggi esiste soltanto ciò che si vede, per cui i fotogrammi della morte e dell’orrore possono rivelarsi utili per scuotere coscienze intorpidite, che non riescono a percepire la dimensione biblica del dramma delle guerre e dell’esodo di migliaia e migliaia di essere umani. Essere umani – purtroppo occorre sottolineare anche questo, in tempi di strumentale e becero razzismo – che in assenza di immagini vengono percepiti come i numeri di una fredda contabilità, non come fratelli disperati da soccorrere.

La famiglia di Aylan scappava da Kobane, città curdo-siriana simbolo della resistenza contro la violenza distruttrice delle milizie dell’Isis. Marito, moglie e due figli che speravano di raggiungere la Grecia e da lì prendere il volo per il Canada, dove la sorella parrucchiera del padre di Aylan era riuscita a farsi rilasciare i visti per i quattro congiunti. A Kobane, ha assicurato il padre di Aylan, saranno seppelliti la moglie Rehan e i due figli, Aylan e Galip, cinque anni, morti con altre otto persone in seguito al ribaltamento dell’imbarcazione che avrebbe dovuto trasportare i profughi dalla Turchia all’isola greca di Kos.

La fotoreporter Nilufer Demir ha rivelato al “Corriere della Sera” la ragione di quegli scatti: «Ho subito capito che era morto. Non c’era nient’altro da fare. Era l’unico modo per far sentire l’urlo di quel corpo». Aylan come Kim Phúc, la bimba che con la sua corsa verso il teleobiettivo, nuda e bruciata dal napalm, assurge a denuncia degli orrori della guerra del Vietnam. O come Tsvi Nussbaum, il bimbo polacco con berretto, cappotto e pantaloni corti, a braccia alzate durante il rastrellamento del ghetto di Varsavia, emblema della tragedia dell’Olocausto.

Non so schierarmi. Perché è vero che siamo talmente assuefatti che l’immagine rischia di essere fine a se stessa, di alimentare il circo mediatico del dolore e di calpestare dignità e pietà, deontologia e buon senso, nella squallida gara per la conquista di qualche “like” in più. Ma forse è anche vero che soltanto la visione dell’orrore riesce a destarci dal torpore e può fare comprendere alla comunità internazionale la gravità delle emergenze umanitarie di alcuni Paesi flagellati da guerre e fame, convincere Stati nazionali e sovranazionali della necessità di un cambio di registro in tema di politiche di accoglienza e gestione di flussi migratori divenuti ormai inarrestabili.

Alzami tu

«Alzami tu» è una frase che, da sola, basta per riempire di senso la giornata della persona alla quale è rivolta. «Alzami tu»: dichiarazione di fiducia incondizionata e consegna della propria vita alle braccia altrui, nella certezza che tutto andrà bene. Che i passi solitamente incerti, sorretti da quattro gambe, condurranno a destinazione e scacceranno lontano l’immagine triste del bimbo che di colpo si affloscia a terra, come un sacco vuoto.

Le colonie estive dell’Agape di Sant’Eufemia sono uguali e diverse da quasi vent’anni. Nella gioia che si ripete, rinnovando ogni estate una storia sempre viva. Nei volti dei volontari baciati dal sole, quelli che non ricordano più quando hanno iniziato e quelli alla loro prima esperienza. Negli occhi emozionati dei “ragazzi” che attendono il pulmino o si guardano attorno mentre si viaggia verso la spiaggia di Bagnara. Nelle loro parole spiazzanti, che dicono di sentimenti semplici e proprio per questo autentici, non filtrati dalla rappresentazione quotidiana che altera le vite “normali”.

Verrebbe voglia di appartarsi in un angolo e lasciarsi andare, una volta tanto. Asciugarsi le lacrime e ripetersi quella frase («Alzami tu») per sentirsi vivi e consapevoli della reale dimensione dell’uomo. Ma non si può, c’è sempre qualcosa da fare, anche quando si sta seduti all’ombra, sotto gli ombrelloni ad ascoltare musica o a perdersi dietro racconti assurdi, apparentemente senza capo né coda. Ad improvvisarsi improbabili ballerini di funky al seguito di Mark Ronson e Bruno Mars nel video musicale Uptown funk, hit che ha conteso a Roma – Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri il primo posto nella speciale classifica “canzone della colonia 2015”. A chiedersi chi sia il fantastico Michele estratto dal cilindro all’ultimo secondo, tormentone surreale della giornata conclusiva: «Tu lo conosci Michele?».

Una settimana volata via leggera che ha regalato bei ricordi, ma anche le lacrime di M. prima di salutarci. Lei che avrebbe voluto altri giorni da passare insieme a tutti gli altri, con le sue pose da diva davanti all’obiettivo e il suo serafico apoi (“dopo”) ad esprimere garbato dissenso. La danza di D. alla vista del pulmino, il ritorno di R. con il suo inconfondibile cappellino e i suoi pochissimi chili addosso, le domande ossessive di C. e la disarmante tenerezza di G., che vuole camminare e giocare come tutti gli altri bambini. Che vince anche se la boccia lanciata cade mezzo metro davanti alle sue gambe. Dieci ragazzi speciali, maestri d’amore nella genuinità delle loro esistenze.

Si ride e si scherza, certo, ma la responsabilità nei confronti delle famiglie che affidano ai volontari i propri ragazzi si fa sentire. Per questo ci siamo ripetuti l’ormai consueto “anche questa è andata”, prima di spegnere il motore per l’ultima volta. Prima di lasciarci prendere dalla nostalgia, stupiti dalla sensazione di vuoto che sempre prende allo stomaco, un po’ come – mi è stato fatto notare – con un esame che non ti fa pensare a nient’altro e assorbe tutte le tue energie nei giorni che lo precedono.

Alla fine sei felice perché lo hai superato, ma subito dopo ti manca già qualcosa.

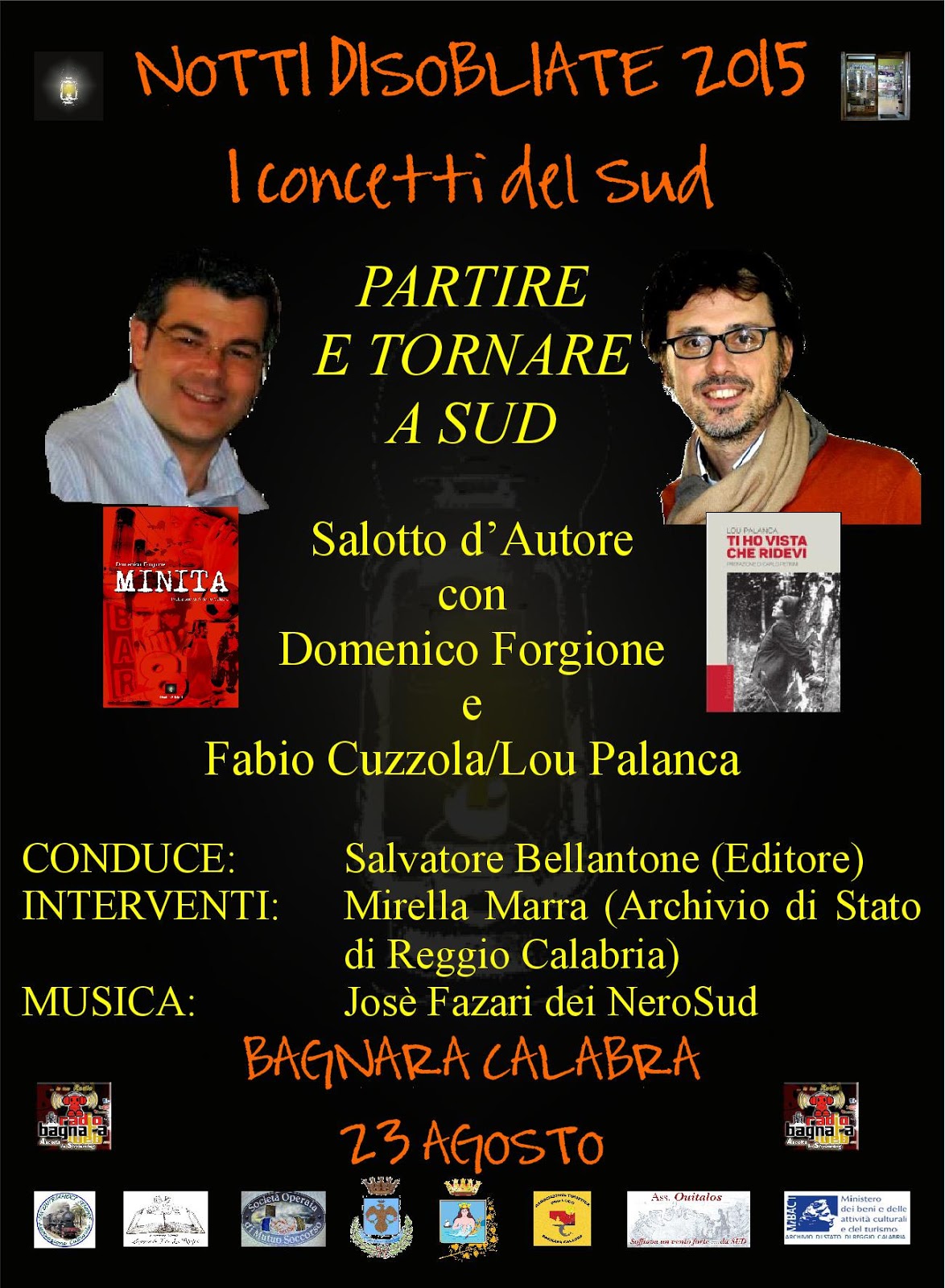

Notti disobliate: Partire e tornare a Sud

NOTTI DISOBLIATE: Oggi PARTIRE E TORNARE A SUD con Domenico Forgione e Lou Palanca

(di Saso Bellantone, tratto da: https://www.messagginellabottiglia.it/2015/08/notti-disobliate-oggi-partire-e-tornare.html)

Si svolgerà oggi, alle ore 21:30, all’incrocio del Corso Vittorio Emanuele II adiacente alla Cartolibreria Demaio di Bagnara Calabra, il sesto e ultimo appuntamento delle Notti Disobliate 2015 – I concetti del Sud, intitolato “Partire e tornare a Sud”, riguardante la narrazione di storie di emigrazione e di immigrazione, antiche e nuove, che parlano dei grandi benefici apportati alla nostra terra dalle popolazioni giunte da oltremare, dei successi raggiunti dai meridionali in tutto il mondo, ma anche della fuga attuale dei giovani dalla nostra terra perché senza futuro e del ritorno di molti di essi perché impossibilitati, strutturalmente e economicamente, ad andare avanti; è il racconto di storie di gente che torna da vincente e di storie di gente che non vuole più tornare, e anche di storie, naturalmente, di persone costrette ad andare via dal proprio paese a bordo di un barcone con la speranza di vivere, e tuttavia trovate senza vita sulle coste calabresi.

A parlare di “Partire e tornare a Sud” saranno Domenico Forgione, autore di “Minita” (Disoblio Edizioni) e Fabio Cuzzola / Lou Palanca 2 e Monica Sperabene / Lou Palanca 8, autori di “Ti ho vista che ridevi” (Rubbettino). Al salotto d’autore, condotto dall’editore Salvatore Bellantone, interverrà Mirella Marra (Direttrice “Archivio di Stato” di Reggio Calabria). Gli intermezzi musicali saranno a cura del cantante Josè Fazari dei NeroSud.

MINITA è un sentiero di citazioni tratte da ricordi, storie, libri, film, musica, grandi e piccoli avvenimenti storici, esperienze vissute e racconti con i quali l’autore indaga il proprio tempo, critica i meccanismi principali che provocano la degenerazione omologante e spersonalizzante delle masse e propone la difesa dell’unicità del singolo individuo, mediante il recupero di quei personaggi, di quegli eventi, di quei momenti epocali e di quei valori locali e comunitari che hanno caratterizzato la società di soli alcuni decenni fa.

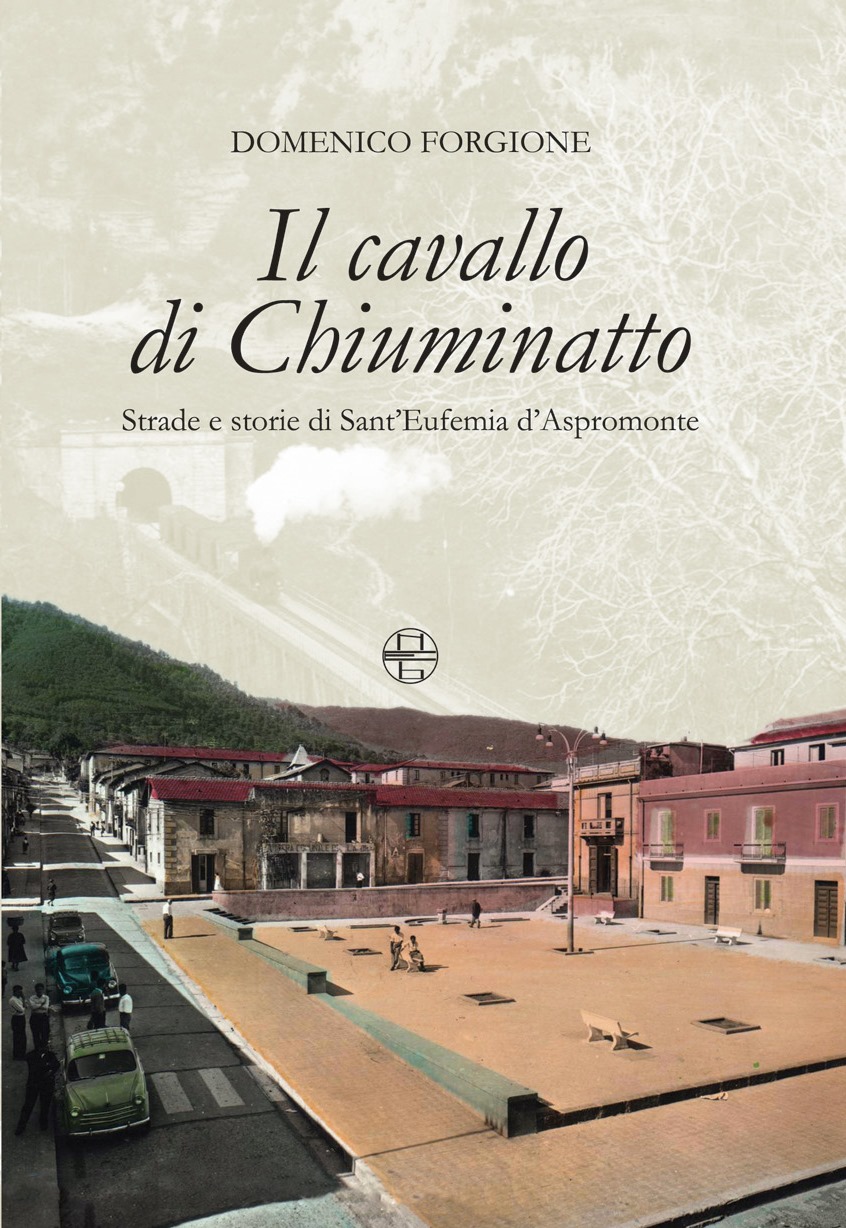

DOMENICO FORGIONE (1973) è nato a Carlton, in Australia, dove ha vissuto fino all’età di quattro anni. Laureato in Scienze politiche e Dottore in Storia dell’Europa mediterranea, per oltre un decennio è stato cultore della materia in Storia delle Istituzioni politiche e assistente universitario presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina. Giornalista pubblicista, dal 1997 al 2004 ha collaborato con “Il Quotidiano della Calabria”. Dal 2010 amministra il blog “Messaggi nella bottiglia”, una finestra sull’attualità e una scatola di ricordi, di storie vissute e ascoltate, di storie inventate. Ha pubblicato: Il ’68 a Messina (Edizioni Trisform 1999); Fascismo e prefetti a Catanzaro (1922-1943) (REM 2005); Sant’Eufemia d’Aspromonte. Politica e amministrazione nei documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 1861-1922 (Città del sole 2008); saggi di storia contemporanea in volumi miscellanei e recensioni su riviste specializzate; Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte (Nuove Edizioni Barbaro 2013). Vive a Sant’Eufemia d’Aspromonte e, come la cofondatrice di Emergency Teresa Sarti, è convinto che “se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene”.

TI HO VISTA CHE RIDEVI Negli anni ‘60 un’emigrazione individuale femminile raggiunge dal Sud il territorio delle Langhe, che le contadine stanno abbandonando per trovare la propria emancipazione nelle città. È un’emigrazione matrimoniale, che porta le “calabrotte” all’impatto con una lingua e un sistema di relazioni sociali differenti da quelli dei paesi d’origine. Ti ho vista che ridevi racconta una di queste storie. Dora è costretta ad emigrare da Riace per sposare un contadino delle Langhe e lascia alle cure della sorella il figlio che non doveva nascere. Quando scoprirà la verità, Luigi si metterà alla ricerca delle origini, della propria madre, dell’autenticità della propria biografia. Sarà un bacialé, un ruffiano che combinava questi matrimoni, il mediatore narrativo tra le pagine calabresi e i capitoli ambientati in Piemonte, dove Luigi cerca la propria madre naturale e incrocia una catena di figure femminili che da Dora conduce alla figlia, alla nipote militante No Tav e quindi ad una profuga siriana. Un romanzo corale, nel quale ciascun personaggio attraversa la propria solitudine scoprendo il senso della sua vicenda nella relazione con l’altro. Come scrive Carlo Petrini nella Prefazione: sono sempre gli altri che ci salvano.

Il collettivo di scrittura LOU PALANCA nasce nel 2010 aggregando precedenti esperienze di collaborazione tra intellettuali calabresi, per poi coagularsi intorno al gruppo di cinque persone che ha pubblicato a fine 2012 con Rubbettino Editore il romanzo “Blocco 52. Una storia scomparsa, una città perduta”. Il libro ha avuto più di 40 presentazioni, tra cui quella con Ida Dominijanni a Catanzaro, a Firenze con Goffredo Fofi, a Bologna con i Wu Ming, quelle al Salone del Libro di Torino e al festival Caffeina Cultura di Viterbo. Il collettivo opera a “geometria variabile”, coinvolgendo nella sua esperienza nuovi apporti rispetto al nucleo iniziale. Così nel maggio 2015 ha pubblicato, sempre con Rubbettino, il nuovo romanzo Ti ho vista che ridevi, che in appena due mesi è già alla prima ristampa. Lou Palanca vive come un progetto culturale più complesso della semplice scrittura collettiva, come testimoniano anche gli interventi e i racconti ispirati ad esperienze specifiche, tra i quali: la partecipazione al progetto collettivo dei Wu Ming Tifiamo Scaramouche con il racconto “Vuoi ballare il fandango?”, pubblicato nel 4° volume (‘900 Notte fugge – quinquennio 1975/1979); “El Soldatin Bepin, prima che la terra tremi” scritto per il parco Ecolandia di Arghillà (Reggio Calabria); “Mistero al cubo” pensato per il lancio del sito di scrittura 20lines.

Saso Bellantone

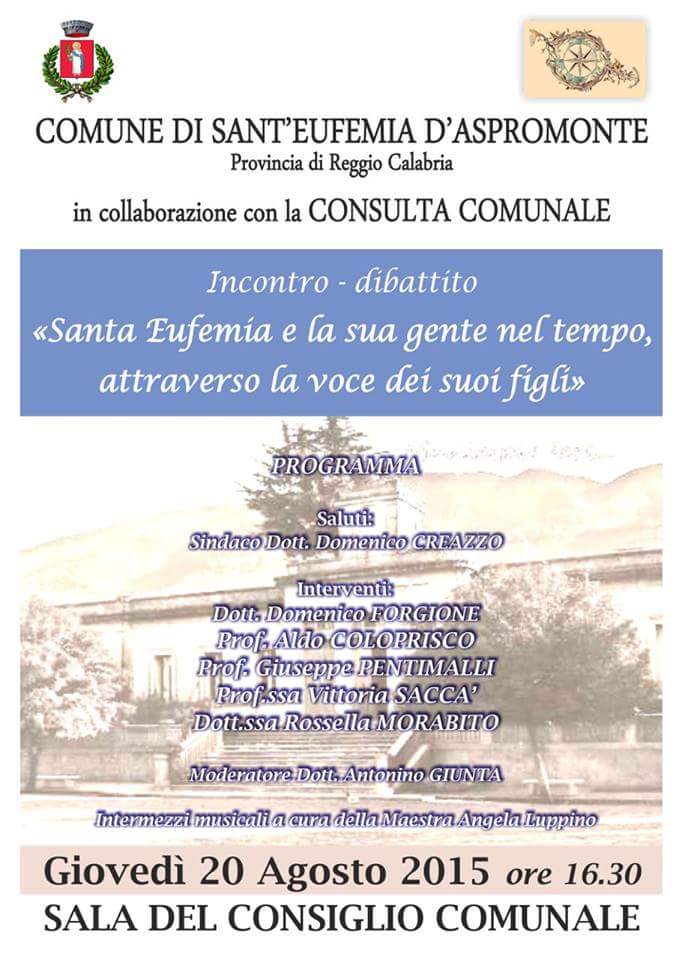

Sant’Eufemia e la sua gente nel tempo, attraverso la voce dei suoi figli

Chi vive lontano dal paese d’origine avverte forse con maggiore sensibilità il bisogno di riannodare il filo rosso delle proprie radici, recuperando luoghi e volti che gli accadimenti della vita relegano nel cassetto dei ricordi. Nino Crea, ingegnere eufemiese trapiantato a Fiuggi, ha nel tempo rafforzato questo sentimento: l’idea di un convegno su Sant’Eufemia “raccontata” dai suoi figli è sua, postata sul suo profilo Facebook il 25 maggio scorso e subito fatta propria dall’amministrazione comunale, che l’ha realizzata ieri avvalendosi della collaborazione della Consulta comunale.

La memoria è imperativo morale e dovere civico, una pianta da innaffiare per mantenere viva la propria stessa identità. Ci siamo così ritrovati in tanti a discutere del nostro paese, ciascuno presentando una prospettiva particolare e passando dalla storia alle storie, alle storielle; affrontando questioni più o meno serie, ma necessarie per conoscere a fondo l’essenza della nostra comunità.

Gli intermezzi musicali di Angela Luppino hanno scandito i tempi della manifestazione, introdotta dal saluto del sindaco Domenico Creazzo e moderata da Nino Giunta, protagonista per lunghi decenni della vita culturale di Sant’Eufemia, da qualche anno di stanza a Roma.

Ho avuto l’onore di aprire il convegno con una riflessione sulla storia di Sant’Eufemia, a lungo ignorata dagli stessi eufemiesi, i quali non sapevano dove poterne leggere, se si fa esclusione della Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte di Vincenzo Tripodi (1945), di sparuti saggi biografici e di datate memorie di illustri eufemiesi, opere pressoché introvabili. Grande merito va pertanto riconosciuto all’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, promotrice nel 1990 di un convegno sul bicentenario dell’Autonomia di Sant’Eufemia i cui atti, editi nel 1997, hanno ispirato una feconda stagione di pubblicazioni ancora non conclusa la quale, per poter essere più proficua, necessiterebbe però di condizioni di ricerca più “comode”, che potrebbe senz’altro garantire la realizzazione di un Archivio storico comunale.

Aldo Coloprisco ha ripercorso la poetica eufemiese, proponendo la lettura dei componimenti più significativi di Domenico Cutrì, Vincenzo Fedele, Luigi Forgione, Bruno Gioffré, Mimì Occhilaudi, Giuseppe Cannizzaro, fino ad arrivare ai giorni nostri con i versi di Maria Rosa Luppino e della stessa Vittoria Saccà, applaudita relatrice che ha fatto emozionare l’uditorio con i ricordi della sua adolescenza, di recente raccolti in Parole nel comò. Personaggi e storie assurti a “tipi” universali, rintracciabili nel più generale contesto storico e sociale degli anni Cinquanta e Sessanta. Giuseppe Pentimalli ha sottolineato la struttura morfologica e sintattica sostanzialmente greca del femijotu, sul piano lessicale arricchitosi nel corso dei secoli grazie ai contributi della lingua latina, araba, francese, spagnola e inglese. A Rossella Morabito, infine, il compito di chiudere il convegno puntando lo sguardo sul presente, che va affrontato senza piangersi troppo addosso. Sant’Eufemia ha un tessuto sociale vivace, costituito dal protagonismo di singoli operatori culturali, dalla ricchezza di associazioni molto attive nel campo sociale e del volontariato, dall’altissimo spessore culturale e umano del liceo scientifico “E. Fermi”. Un patrimonio fatto di giovani che occorre mettere in condizione di esprimere a Sant’Eufemia le proprie potenzialità, al termine del percorso di studi o di formazione.

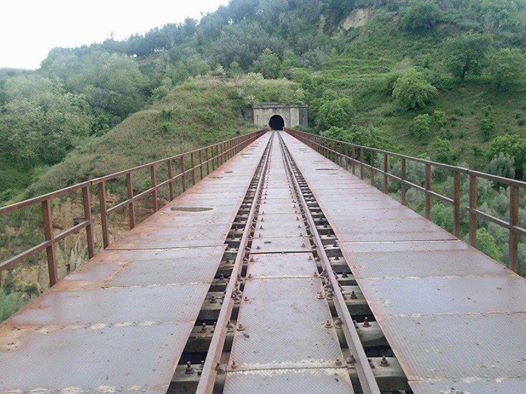

La battaglia non è solo per il ponte… ed è appena iniziata

A dieci giorni dall’inizio della mobilitazione che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, partiti, associazioni e cittadini nella lotta per scongiurare la demolizione del ponte storico della ferrovia a Sant’Eufemia, si intravede già un primo risultato. Anche se non vi è l’ufficialità, l’ipotesi più funesta – la demolizione, appunto – dovrebbe essere stata allontanata. Alcuni indizi convergono inequivocabilmente verso questa direzione. Il tono delle risposte rilasciate dal direttore generale della società Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lo Feudo, nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Radicale “Fatto in Italia” (19 luglio), nel corso della quale sono intervenuti un esterrefatto Oliviero Toscani e Roberto Galati, presidente di Associazione Ferrovie di Calabria – che, con Italia Nostra, ha segnalato l’emissione del bando di demolizione, facendo di fatto esplodere il caso. Per Lo Feudo, Ferrovie della Calabria non poteva procedere diversamente dopo le segnalazioni dell’amministrazione comunale di Sant’Eufemia e della Prefettura di Reggio Calabria circa “il grave stato di pericolo” in cui versa il ponte, non disponendo essa delle risorse finanziarie necessarie per mettere in sicurezza la struttura. Non vi era alternativa, ma qualora si trovasse una soluzione diversa (leggi: disponibilità finanziaria per eseguire i lavori di messa in sicurezza), la società di servizi di trasporto pubblico in Calabria sarebbe “la più contenta di tutti”. Posizione ribadita con la nota del 21 luglio: il bando di gara non può essere annullato, ma Ferrovie della Calabria non è obbligata a far eseguire i lavori di smantellamento anche in caso di aggiudicazione. Il bando come extrema ratio, addirittura come strumento per lanciare l’allarme. Un po’ forzata come interpretazione, ma il risultato, in effetti, è quello di avere scatenato un putiferio mediatico inarrestabile, che in poco tempo ha smosso acque stagnanti da lungo tempo e che, tanto per fare due nomi autorevoli, ha spinto il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea a presentare un’interrogazione con richiesta di risposta scritta e l’ex ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Letta, Massimo Bray, a esprimersi pubblicamente contro la demolizione del ponte.

Secondo indizio, la nota del 17 luglio, resa pubblica in un secondo momento, con cui la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio della Calabria diffida Ferrovie della Calabria dall’eseguire la demolizione poiché il D.lgs 42/2004 dispone di tutelare “le cose immobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private, qualora siano opera di autore non più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni”. Il ponte in ferro, di anni, ne ha quasi 90, per cui necessiterebbe della verifica di “interesse culturale e storico” del Mibac prima di subire alcun intervento.

Il ponte non si tocca, almeno per ora. Occorre approfittare di questa contingenza per esercitare la maggiore pressione possibile, continuando ancora con la raccolta firme, la petizione online, gli aggiornamenti della pagina Facebook “SOSteniamo il ponte”, affinché si ponga mano alla grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa tutta l’area in questione. I riflettori puntati da giorni sulle campate di ferro della struttura realizzata nel 1928 dalla ditta Chiuminatto di Genova potrebbero realizzare il miracolo di porre all’attenzione della politica una situazione più volte segnalata dalle amministrazioni comunali degli ultimi 20 anni e sistematicamente ignorata dalle autorità sollecitate. Le briglie del Torbido distrutte, il ponte di Pendano crollato, un costone del paese scivolato a valle e una situazione di pericolo incombente su una parte della città.

Ecco perché, una volta salvato il ponte, non bisognerà fermarsi, né allentare la presa. Questa può diventare l’occasione propizia per riuscire finalmente a mettere in sicurezza una vasta area e, nello stesso tempo, un’ipotesi concreta di valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio eufemiese attraverso il coinvolgimento di quei soggetti attivi nel campo dell’innovazione, che hanno già avanzato diverse idee di sviluppo con al centro il ponte e il tracciato della vecchia linea taurense Gioia Tauro – Sinopoli/San Procopio.

Giù le mani dal ponte della ferrovia

La notizia della pubblicazione del bando di demolizione del ponte della ferrovia che ricade nel tratto eufemiese della vecchia linea Gioia Tauro – Sinopoli/San Procopio ha creato tra la popolazione turbamento e rabbia. Quel ponte rappresenta un po’ la storia di Sant’Eufemia nel Novecento. La “littorina” ha portato centinaia e centinaia di studenti del nostro paese a Palmi e a Gioia Tauro, e altrettanti giovani e meno giovani in cerca di un futuro migliore lontano da Sant’Eufemia. I nostri padri, i nostri nonni, da Sant’Eufemia andavano a Gioia Tauro e da lì verso Nord, nelle regioni dell’Alta Italia o al di là delle Alpi. Dentro la galleria si rifugiavano le famiglie di Sant’Eufemia nel corso dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. E non è un caso che ponte e galleria siano gli elementi caratterizzanti il logo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sant’Eufemia.

Ci sono storie e sentimenti che non hanno prezzo. Men che meno possono valere 3.000 euro, il profitto che Ferrovie della Calabria ricaverebbe dalla demolizione del ponte e dalla vendita del materiale ferroso ricavato. Non si può pertanto che condividere la denuncia di Italia Nostra e dell’Associazione Ferrovie in Calabria Gruppo Ferrovie Storiche: siamo di fronte a una “svendita”, che occorre impedire. Possibilmente con un’azione sinergica che, per una volta, metta da parte inutili calcoli di bottega.

Oltretutto, già Italia Nostra aveva presentato un progetto di recupero della tratta dismessa che prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo il suo tracciato. Un’operazione che avrebbe tre positivi risvolti: salvaguardia della memoria storica; conservazione di un’opera di “archeologia industriale”, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico dei comuni dell’entroterra aspromontano, già da tempo penalizzati da politiche che hanno favorito il loro lento e inesorabile spopolamento e isolamento.

Nel mio Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte (Nuove Edizioni Barbaro, 2013), tratto della ferrovia e del suo ponte in due voci. Ne riporto di seguito alcuni brani.

Via Chiuminatto

Giacomo Chiuminatto nacque a Bolzaneto (Ge) il 15 aprile 1884 e morì a Roma il 12 maggio 1951. Titolare della ditta che costruì il ponte in ferro e la galleria nel tratto ferroviario Gioia Tauro-Sinopoli ricadente nel territorio di Sant’Eufemia, a lui l’amministrazione comunale, tra le due guerre, dedicò la strada che ora è denominata via XXV luglio. […] Nella tradizione popolare, il nome di Chiuminatto è legato ad una massima tramandata fino ai giorni nostri: pari u cavaddu i Chiuminatti (oppure: poti quantu o cavaddu i Chiuminatti). “Sembra il cavallo di Chiuminatto”, con riferimento alla prestanza e alla forza fisica di una persona. Che deve essere tanta, se il termine di paragone sono i cavalli da tiro utilizzati, negli anni in cui fu costruita la ferrovia, per il traino dei carrelli carichi di 5-6 quintali di pietre e breccio. […]

(Pagina 44)

Via Stazione

Come la denominazione stessa suggerisce, è la strada che porta alla stazione ferroviaria, ma segna anche il confine tra corso Vittorio Veneto e corso Umberto I. Chiusa ufficialmente nel 1997, la stazione di Sant’Eufemia era la seconda fermata della tratta “a scartamento ridotto” Sinopoli/San Procopio – Gioia Tauro (le altre, comprese tra i due capolinea: Valli, Malicuccà, Sant’Anna, Seminara, Palmi, San Fantino), lunga 26,283 chilometri e aperta in due tronchi: il 18 gennaio 1917 fu infatti inaugurata la linea tra Gioia Tauro e Seminara, mentre il 21 aprile 1928 fu completato il tratto fino a Sinopoli. Nota anche come “Aspromontana”, fu realizzata (in esecuzione del decreto regio n. 1450 del 29 luglio 1926) in sostituzione del tronco Cinquefrondi-Mammola e della Sinopoli-Varapodio-Radicena, che rientravano nel più ampio progetto (rimasto sulla carta) della Trasversale reggina tra Gioia Tauro e Gioiosa Ionica. Con la Gioia Tauro-Cinquefrondi (completata, tra Gioia Tauro e Cittanova, nel 1924; tra Cittanova e Cinquefrondi, nel 1929), costituiva le “linee taurensi” […]. Il trasporto delle merci e dei passeggeri […] avveniva su “carrozze automotrici” (definite, più semplicemente, “automotrici”) per le quali, all’inizio degli anni Trenta, fu coniato il termine “Littorina”, un omaggio alla simbologia del Ventennio fascista che perpetuava, nel fascio littorio, il mito di Roma antica.

(pagina 141)

Ambulanti e sognatori

|

| Foto www.circo.it |

Almeno una volta nella vita, a molti sarà capitato di essere svegliati dal nastro registrato che giunge fioco da lontano, squilla sotto la finestra e va via sfumando con il suo messaggio di speranza: la possibilità di risolvere in poche mosse un guasto ai fornelli della cucina.

– Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gasse. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo; se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Lavoro subito e immediato.

Ecco l’aggiustatore di cucine “a gasse”, riconoscibile dal passo di bradipo della vettura che si arresta per una manciata di secondi agli incroci delle vie, attende gli eventuali clienti e dagli altoparlanti innaffia l’aria di ottimismo.

Gli ambulanti fanno parte di una dimensione onirica, lì resistono al fluire del tempo animando una realtà autonoma che prescinde dal ruolo ricoperto all’interno della famiglia o nella città d’origine. Di loro si conoscono il jingle e la filastrocca che ne precedono l’arrivo, qualche episodio divertente, i tic e gli aspetti buffi del loro carattere o del look. Pochissimo si sa, invece, degli uomini e delle donne che vivono dentro i protagonisti dell’immaginario collettivo e della storia del costume di una comunità.

La mia generazione è cresciuta correndo dietro al camioncino della Palmisanella, una sorta di bazar di prodotti per la casa: pezzo forte era l’omonimo detersivo, “risultato” di una formula chimica la cui segretezza era equiparabile, forse, soltanto alla ricetta della coca-cola.

– Scope, spugne, attaccapanni, carta igienica, lana d’acciaio, saponata… è la Palmisanella: l’unico prodotto che candeggia e non corrode la vostra biancheria. Avvicinatevi, donne.

Più indietro si risale nel tempo e più numerosi sono i “personaggi” – non sempre venditori ambulanti – rimasti impressi nella memoria di chi c’era, in epoche oggi percepite come lontanissime ere geologiche. Un po’ perché, avendo la modernità trasformato usi e abitudini, alcune figure sono scomparse o sopravvivono tra mille difficoltà; un po’ perché, altre, non hanno più ragione di esistere. Arrivavano dai paesi della provincia o anche da Messina, sebbene qualcuno fosse autoctono. I forestieri scendevano dalla corriera, in piazza, o dalla sbuffante Littorina a carbone, nella stazione, per aggiungere al quadro variegato dell’umanità cittadina la propria personale tonalità di colore.

Il contesto economico e sociale caratterizzato da una condizione di diffusa povertà favoriva il ricorso al baratto nelle compravendite. Se il cliente dell’umbrellaru non aveva denaro per pagare la riparazione, poteva saldare il debito offrendo prodotti alimentari, perlopiù uova e patate. Con il capiddaru i ruoli si invertivano. Era l’ambulante ad “acquistare” – per poi rivendere a qualche fabbricante di parrucche o di bambole – i capelli spiccicati con il pettine da nonne, mamme e bambine, le frangette accorciate o le trecce recise: “u capiddaru passa… i capiddi vi cangiu”, il grido che faceva affacciare dall’uscio le massaie pronte a scambiare con secchi, bidoni o fiori di plastica il sacchetto riempito con le ciocche raccolte.

Per le strade era un vandijari continuo. Il calderaio (“U caddararu conza e stagna”) portava con sé l’occorrente per rimettere in sesto padelle, pentole, tijelle e paioli di rame. Don Carluccio offriva dalla cassetta che gli pendeva davanti al petto (“don Carluccio passa!”) filo, aghi, elastici e ditali, utilissimi in tempi in cui tutte le donne erano artiste del ricamo e del rammendo. Il gelataio Gigi “Buttigghia” metteva le carte in tavola: “gelati, graniti… senza sordi non veniti”. Ma spesso regalava un piccolo cono ai bimbi che lo aiutavano a spingere nelle salite il carretto a pedali su cui trovavano sistemazione i contenitori del gelato e i blocchi di ghiaccio indispensabili per non farlo sciogliere.

Anche mastro Michele “u pettinareddu” appagava la golosità dei ragazzi con soli due gusti, limone e cioccolato, lui che – ad eccezione dei mesi estivi – in realtà girava le strade per vendere stoffe e articoli di merceria, prima di mettere su un genere alimentari dove era possibile trovare pure le figurine Panini. D’altronde, non era il solo ad esercitare più mestieri: il cristinoto radeva barbe, ma appena incastrava nell’occhio destro il monocolo che teneva in tasca si trasformava in apprezzato rrivogiaru.

Sulle due ruote si spostava anche l’arrotino, con a bordo la cassetta degli attrezzi e la mola affilatrice che veniva azionata dai pedali della bicicletta stessa.

“Fòto-fìa è à-rrivà-t” era invece l’espressione sincopata del fotografo che attraversava lo Stretto prevalentemente in occasione delle feste di paese. Aria professionale dietro la macchina a soffietto montata sul treppiedi, infilava la testa sotto il mantello nero che lo copriva fino alle spalle, la mano sinistra a reggere in alto il lampeggiatore al magnesio, nella destra la pompetta di azionamento: “sorridere, sorridere”, l’invito rivolto ai soggetti in posa. Attorno a lui, nidiate di bambini che lo imploravano affinché consentisse loro di guardare dentro l’obiettivo per ammirare il portento dell’immagine capovolta degli estemporanei modelli.

Le voci degli ambulanti avevano un contraltare “istituzionale” nel banditore comunale, il quale in realtà si metteva a disposizione sia del pubblico che del privato. Annunciava infatti alla popolazione l’orario di sospensione del servizio idrico, ma anche la presenza di primizie nel mercato domenicale e nelle putighe del paese. Quando non specificava in quale dei “Paddechi” fosse arrivata la “novità”, la strada diventava teatro di un simpatico siparietto ad alto volume:

– Arrivau u favi!

– Nto Paddecu d’ammunti o nto Paddecu i gghiusu?

Ma la piazza non era soltanto la sede del mercato. Qui veniva sistemato il telone sul quale il proiettore, da un autocarro, lanciava le immagini dei documentari e dei cinegiornali dell’Istituto Luce, attese con ansia da un pubblico numerosissimo e curioso di sapere ciò che accadeva “fuori”, lontano dai campi dell’Aspromonte. Molto seguiti erano anche gli spettacoli dei cantastorie, che incantavano gli spettatori con il racconto delle vicissitudini della baronessa di Carini, del brigante Musolino o del bandito Giuliano, alternando la canzone alla recitazione, mentre con una bacchetta aiutavano il pubblico a seguire le scene dipinte sul telo srotolato che illustrava la sequenza degli avvenimenti narrati.

Un universo felliniano, nel quale trovavano una naturale collocazione giocolieri e saltimabanchi. Il circo di Fortunello (“Mi chiamo Fortunello, non son brutto e non son bello”) e poi quello mitico di Zavatta allestito al “mercato dei porci”. Protagonisti assoluti il titolare e clown Scarpacotta, con le sue enormi scarpe da scena, artista tuttofare che passava dalla rappresentazione del duello tra i compari Alfio e Turiddu agli esercizi acrobatici, e Rosina, miraggio inarrivabile per i ragazzi che incantati ne seguivano il volteggiare in costumino rosa sul trapezio o l’incedere da amazzone in groppa al cavallo. Un tacito accordo consentiva il pagamento del biglietto d’ingresso in prodotti dell’orto, quando non erano gli stessi circensi a richiedere espressamente un compenso in generi alimentari.

Sogni a basso costo, come la fortuna venduta da Rocco con la collaborazione di un pappagallo che “sceglieva” con il becco tra i biglietti arrotolati e sistemati in due piccoli cassetti: uno contenente i messaggi “per signorina”, l’altro quelli “per ragazzino”, sui quali veniva indirizzato a seconda delle richieste.

Sogni del passato che rivivono nel presente, nostalgia per un mondo scomparso e affidato al ricordo dei tempi andati.

Compagni di scuola in una foto degli anni Cinquanta

curiosità del visitatore di una mostra sulla condizione delle famiglie povere

del secolo scorso. Non ci vuole molta fantasia per riconoscere i nostri

lineamenti in questi volti seppiati di metà anni ’50, nel lungo ciuffo di lato

che sembra ricordare la recente tragedia della guerra scatenata dal criminale nazista,

nelle maglie a righe lavorate ai ferri, spesso il prodotto di un’economia che

ancora era da baratto e che non riusciva a riempire la pancia di chi non aveva almeno

una striscia di terra da coltivare.

Non ride quasi nessuno tra gli alunni in posa per la foto di una terza classe

elementare di Sant’Eufemia, forse nel primo anno scolastico svolto nell’attuale

edificio della “Don Bosco”. Erano state da poco abbandonate le classi dislocate

in diverse baracche del paese, con i pennini che se non li sapevi trattare con

delicatezza finivano per allargare chiazze nere sui fogli e i calamai riempiti

ogni mattina a metà, all’origine delle punizioni più severe per i ragazzini che

anche soltanto fortuitamente ne avessero rovesciato sul banco l’inchiostro.

lungo corso, questi ultimi solitamente provenienti da famiglie poverissime per

le quali le priorità erano altre rispetto alla frequenza scolastica dei figli.

la strada provinciale a bordo di una Vespa in compagnia del collega Errera. La costruzione dell’autostrada era ancora un lontano miraggio. Personaggi appartenenti agli anni mitici del servizio vissuto come una missione da svolgere nella trincea dell’Aspromonte. Con il caldo e con il

freddo, oppure sfidando Giove pluvio coperti alla meglio dalla cerata che molto,

tuttavia, lasciava al dominio della pioggia battente. Sia detto senza retorica:

due insegnanti eroici. Memorabile quella volta che la motoretta sbandò in un tornante tra Scilla e Bagnara, trascinando i due maestri a terra. Per lo stupore degli alunni che assistettero al loro sofferente ingresso in classe, lacerati

e con i pantaloni a brandelli.

negli anni della grande miseria.

Fermata Z225

|

| © foto di Sara Bonfiglio |

Avessi ascoltato le parole di mia nonna, non mi ritroverei inzuppata sotto questa appiccicosa pioggia estiva. Pesante. Che non lava.

– L’ombrello portatelo quando esci. Che ti costa? Guarda che il tempo ci mette niente a cambiare e tu sei quasi sempre a piedi.

La saggezza degli anziani, condensata nell’elenco di raccomandazioni per chi, come me, a neanche vent’anni si trasferisce in una grande città per inseguire il sogno della laurea in un’università che conta. Che forse dà qualche possibilità in più. Vai a vedere, poi, se davvero sarà così. Un sacrificio indossato da genitori eroici giorno dopo giorno, stessi vestiti per anni e anni, ché il poco che riescono a mettere da parte serve a mantenere gli studi di noi ragazzi in fuga. E poi la pensione dei nonni, le banconote che transitano furtivamente dalle loro alle nostre mani non appena le mamme voltano lo sguardo, nella scena clou di un numero preparato alla perfezione.

– Questi soldi non li spendere. Tienili nascosti, per le emergenze.

Le scarpe che implorano di essere portate via, di là del vetro di una vetrina. O il giubbotto rosso che sì, con gli sconti è un affare da non lasciarsi scappare. Le “emergenze” di noi studenti fuori sede, al ritorno perennemente mancupati perché presi dallo studio e perché, in ogni caso, il mangiare di qua non può essere uguale a quello di casa.

Consigli che si dissolvono alla prima curva, insieme alle abitazioni dietro, ammassate una accanto all’altra, ai piani incompiuti e superflui nel loro orribile rosso mattone, alla testardaggine di chi resta in posti sempre più vuoti, dolenti.

I pericoli della strada, a quelli occorre prestare attenzione. La metropoli vive sotto l’assedio di macchine che sfrecciano negli incroci, di tram che spuntano all’improvviso da dietro le curve. In paese raccontano ancora del povero Peppe, morto un paio di giorni dopo il suo arrivo a Milano negli anni del boom economico, schiacciato in pieno centro da una bestia metallica su binari che dalle parti dell’Aspromonte nessuno aveva mai visto. Altri tempi, altri sogni da inseguire dopo avere scaraventato lontano la zappa per passare dallo sfruttamento all’aria aperta dei campi alla schiavitù del chiuso di una catena di montaggio. Il prezzo del benessere.

Quelli che ce l’hanno con te quando comprendono l’origine del canto antico di parole ora dure, ora aspirate, forti e scavate come le rocce della montagna che le ha partorite. Attenta anche a loro.

Le reazioni della psiche al cospetto del dolore sono spesso drammaticamente buffe. Rimandano a frasi recuperate nell’archivio dei ricordi, senza una logica evidente. Riproducono il tono austero del monito, ticchettando nella memoria come le gocce d’acqua sulla copertina plastificata del manuale di psicologia che difende dalla pioggia me e il lavoro scrupoloso della piastra sui miei capelli.

Adesso rimbomba nella mia testa una raccomandazione alla quale non ho mai dato eccessiva importanza.

– Stai attenta ai borseggiatori. E se qualcuno cerca di scipparti, non opporre resistenza.

Guardo le lacrime miste a sangue della signora rannicchiata sotto la pensilina della fermata Z225 e ripenso al rosario di consigli snocciolato da mia nonna nelle ore che precedono ogni mia partenza.

La donna vorrebbe trattenersi. Lo capisco da come si morde le labbra e dai singhiozzi soffocati, dagli occhi bassi che non vogliono incontrare altri occhi, fissi sulla tela bianca delle Lacoste schizzate di fango. Smarrita dentro una canottiera nera, i jeans di una taglia che non può essere la sua. O forse sì, in un passato chissà quanto distante. La pelle penzolante dalle braccia ossute, stanca. I capelli raccolti in una lunga treccia, di un grigio che fa intuire il molto tempo trascorso dall’ultima tinta e aggiunge anni ai circa quaranta scolpiti nel viso cotto dal sole, che ricorda il crollo di una diga.

È da poco riuscita a sottrarsi alle botte del branco che cinquecento metri più in là l’ha inseguita nel sottopasso della metro e, dopo averla bloccata a metà scale, ha fatto di quel corpo esile il sacco da boxe per ragazzi delusi dal magro bottino contenuto nella sua borsetta da disoccupata cronica.

Non vuole essere aiutata, non vuole che io chiami la polizia. Più tardi andrà lei a sporgere denuncia, mi dice. Ma so che non lo farà. Risponde alle mie domande sussurrando monosillabi e sembra preferire il silenzio della ragazzina seduta accanto a lei, ipnotizzata dal display del telefonino, l’espressione assente. Indifferente come chi ha visto e non è intervenuto, come chi ha anzi accelerato il passo per guadagnare svelto il cielo grigio dell’uscita.

L’autobus in arrivo porterà altrove queste esistenze che il caso ha fatto incontrare in un mattino metropolitano proprio qui, dove una vita può valere cinque euro, tra altre vite che passano, distratte.