«Questo libro è il mio inno all’amore». Una lezione sul trionfo della vita: passato, presente e futuro sublimati nel sorriso di una mamma che non avrebbe potuto amare di più quel bambino “con un cromosoma pazzo e un sorriso che scioglieva il cuore”, se avesse “corso, saltato, cantato” come qualsiasi altro suo coetaneo. Una mamma alla quale non è mai pesato non ascoltare la parola “mamma” pronunciata dal figlio: «i tuoi occhi ed il tuo costante sorriso mi riempivano il cuore come nessuna parola al mondo avrebbe potuto fare. Sono fiera e orgogliosa, non finirò mai di ripeterlo, sono fiera e orgogliosa di essere stata la tua mamma; la tua vita, il dono della tua vita, il regalo più grande che Dio, Gesù e la Madonna abbiano potuto fare al tuo papà e a me».

Un inno all’amore che sconfigge anche la morte, che spinge un paese intero ad assistere alla prima uscita ufficiale del libro nella sala conferenze dell’Hotel “Il Gattopardo” di Brolo, diventata troppo piccola per contenere la gente che tracima nel corridoio e poi ancora giù nelle scale. Commozione e gioia sui volti degli amici di Ignazio Raffaele e Mimma Giuliano, su quelli dei compagni di scuola di Ninuccio. Una comunità che “festeggia la vita”, per parafrasare il titolo di un capitolo del libro scritto a quattro mani da Mimma Giuliano e Azzurra Ridolfo (“l’amica che abbiamo avuto sempre accanto”): La tua vita, il mio dono. Mimma racconta Nino (Armenio Editore, 2017).

Sì, per festeggiare la vita. Questo mistero insondabile che ci sforziamo di comprendere, di etichettare con categorie inadeguate. Quando invece occorrerebbe lasciarsi inebriare dai suoi infiniti odori, spalancare gli occhi e farsi accecare dai suoi colori più forti, gustarla in tutta la sua pienezza. Sempre. Vita e morte, morte e vita: Yin e Yang che si tengono insieme facendosi beffe delle difficoltà dell’uomo incredulo di fronte all’arcano.

Il libro ripercorre, anche per immagini, la breve ma intensa parabola terrena di Ninuccio, sedici anni di presenza centrale nella vita della sua comunità. La grandezza di questa storia sta nel suo essere esperienza condivisa; sta in una quotidianità che non è soltanto quella intima del rapporto tra genitori e figlio disabile, ma si snoda su più livelli. La famiglia, certo. Non tutti i bambini disabili hanno la fortuna di possedere due genitori come Mimma e Ignazio: «Avevamo capito quanto rara fosse la tua malattia e, di conseguenza, quanto speciale fossi tu. Eravamo stati scelti per crescerti, era la nostra missione, dovevamo esserne fieri. E lo siamo stati». Parole che rafforzano il monito di Giuseppe Pontiggia nel suo Nati due volte, al quale si ispirò Gianni Amelio per girare Le chiavi di casa: «Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita».

Il livello chiassoso e colorato della scuola, “anni “stupendi” che fanno sentire Ninuccio parte integrante di una comunità che cresce insieme a lui, perché la sua vita – e questo è il terzo livello – diventa romanzo di formazione per tutti, gioco di squadra che abbatte steccati mentali e barriere architettoniche e che trova nell’associazione di volontariato La Rosa Blu uno strumento di lotta efficace: «La solidarietà vera non è fatta di sterili parole, sguardi compassionevoli e pacche sulla spalla per dar forza e coraggio. La solidarietà vera consiste nell’aiutare e nell’interagire con la disabilità, nel nostro caso con bambini speciali che gioivano della compagnia, dell’aiuto, della presenza, del sorriso dei loro coetanei più fortunati».

L’immagine di Mimma che spinge la carrozzina di Ninuccio ed è sempre accompagnata da ragazzi, amici o parenti spiega con forza la dimensione empatica di una storia dal carattere universale. Una lezione di umanità e di dignità che invita a guardare il mondo con fiducia e con speranza anche quando il dolore prevale, anche quando la morte chiama a sé una persona amata: e che indica nell’amore per gli altri e per la vita il senso della propria stessa esistenza.

Un po’ d’acqua sui fuochi

Invitato da più parti ad esprimere la mia opinione sui “fatti” dell’Entrata di Sant’Eufemia, proverò a (non) farlo. La vicenda è nota a tutti: ieri la tradizionale “Entrata” della statua di Sant’Eufemia sotto i fuochi d’artificio ha seriamente rischiato di saltare. Un colpo al cuore per chi è legato a una tradizione che fa parte del patrimonio storico e religioso della nostra comunità: credenti e non credenti, praticanti e non praticanti. Qualcuno ha pianto di fronte a una prospettiva che non riusciva ad accettare, altri hanno dato sfogo al proprio disappunto sui tanti strumenti di comunicazione che la moderna tecnologia mette a disposizione. Ho seguito anch’io il “dibattito” che ne è venuto fuori, su facebook e su qualche chat di whatsapp. Infine, quasi inaspettata, la notizia che tutti attendevano è giunta: «L’Entrata si farà».

Questi i fatti, nudi e crudi. Attorno ad essi – durante, ma soprattutto dopo – si è scatenata la ridda delle ipotesi e delle accuse, sui quali non intendo tornare per un semplice motivo: io, come la gran parte delle persone a vario titolo coinvolte, non ho elementi di valutazione concreti.

Penso però due cose. La prima: non sempre è necessario, né utile, dire la propria, a maggior ragione quando non si ha il quadro completo di quello che è accaduto. La seconda: l’importante, per tutti, è che alla fine l’Entrata c’è stata.

Quest’ultimo aspetto non va affatto sottovalutato, anzi a mio modo di vedere è l’unico che conta. Ieri sera al termine della processione e oggi in diverse chiacchierate, ho potuto apprezzare come in tanti non hanno tirato in ballo nessun “retroscena” della vicenda. Si sono invece quasi tutti soffermati sull’aspetto emotivo del quasi annullamento dell’Entrata, sull’altalena di sentimenti vissuti in una giornata incredibile: l’amarezza avvertita prima e l’esplosione di gioia finale. Anch’io, guardandomi intorno dietro la transennatura che perimetrava la piazza antistante la chiesa, ho percepito questa sensazione. Mano a mano che passavano i minuti e l’Entrata sembrava nuovamente a rischio, sulla faccia dello spettatore “comune” – disinteressato, oserei dire – leggevo tristezza e delusione, nient’altro.

Non amo le tifoserie e mi tengo sempre lontano dalla caccia alle streghe, dai “dagli all’untore”. Non mi piace dividere il mondo in buoni e cattivi, le cose in bianche e nere, i comportamenti in giusti e sbagliati. Preferisco lasciare agli altri le verità assolute e coltivare, invece, il seme del dubbio; né mi fido delle deduzioni troppo semplici, quasi scontate. Penso anche che le parole possono davvero diventare pietre, per cui andrebbero usate con molta cautela e parsimonia. A maggior ragione quando non si ha piena contezza dell’accaduto.

Io non ce l’ho, nonostante il tanto parlare di queste ore. Preferisco quindi sottolineare l’aspetto positivo di un’Entrata bella, fortemente sentita proprio a causa di tutte le difficoltà emerse e superate. Vivremmo in un mondo migliore se riuscissimo a godere di quello che abbiamo, se riuscissimo a gustare il presente esprimendo gratitudine a tutti coloro i quali hanno consentito la realizzazione di uno spettacolo che fa parte della nostra identità eufemiese, ognuno nel proprio ruolo e con differenti responsabilità: dal comitato feste alla ditta dei fuochi d’artificio, dai portatori della statua all’amministrazione comunale, dal pubblico tutto sommato composto (nonostante la tensione) alle forze dell’ordine e ai volontari della protezione civile. Senza perderci in una conflittualità estenuante e incomprensibile.

La festa patronale deve unire, non dividere: altrimenti avremo fallito tutti.

Elogio della tartaruga

In una celebre favola di Esopo, la tartaruga si aggiudica la sfida contro la lepre che, pensando di avere già vinto, si ferma a metà gara e, tra altre perdite di tempo, addirittura si addormenta. La tartaruga, invece, nonostante il passo lento riesce a tagliare per prima il traguardo, vanificando il tardivo tentativo di rimonta della lepre. «Non serve correre, bisogna partire in tempo», questo l’ammonimento: per raggiungere qualsiasi risultato, occorre impegno e costanza.

Nel mondo di oggi c’è sempre meno spazio per le tartarughe. Chi si ferma viene anzi calpestato da chi arriva da dietro a tutta velocità. Non abbiamo il tempo di riflettere su cosa realmente vogliamo, dove stiamo andando, perché ci stiamo andando. La vita sembra essere diventata una corsa affannata fine a sé stessa.

Invece andrebbe riscoperto il valore della lentezza. Qualcuno lo fa, ad esempio gli organizzatori della Giornata mondiale della lentezza, quest’anno giunta all’undicesima edizione, i quali invitano a “vivere con lentezza, vivere al ritmo del tempo”. Un modo per ritrovare l’armonia perduta con la natura, un proprio equilibrio personale, dedicarsi alla riflessione, godere del piacere della riflessione. Oggi si riflette poco, forse perché per riflettere c’è bisogno di silenzio, e invece siamo bombardati dal rumore, che non è soltanto il chiasso delle nostre metropoli, ma l’ossessione di dire la qualunque su qualsiasi argomento, con una verbosità compulsiva.

Bisognerebbe studiare da tartaruga. Che tra l’altro è una bestiolina simpatica. D’altronde, chi non ha fatto il tifo per lei nel paradosso di Zenone, anche se il ragionamento del filosofo greco non ci convinceva affatto ed eravamo sicuri che Achille, alla fine, l’avrebbe raggiunta e superata?

Con i suoi spostamenti al rallentatore la tartaruga sembra invitare a vivere il presente in maniera più piena, a mettere da parte la frenesia per ciò che ci riserverà il futuro. Tanto il futuro arriverà lo stesso. La corazza serve a proteggerla dai pericoli: la propria salvezza, questo il messaggio, la tartaruga la trova dentro se stessa. Anche l’uomo ha necessità di costruirsi una corazza, con valori e ideali: quelli saranno il nostro rifugio, la nostra àncora di salvezza quando attorno tutto sembrerà franare.

La proverbiale longevità della tartaruga non sarebbe possibile senza un elevato spirito di adattamento. Non a caso viene associata al concetto di resilienza, la capacità di resistere agli urti della vita e riprendere il cammino, rimbalzando. La tartaruga sa fare tesoro dei propri errori, sa regolarsi di conseguenza. Come “la bella tartaruga” di Bruno Lauzi, che un tempo fu “un animale che correva a testa in giù/ come un siluro filava via/che mi sembrava un treno sulla ferrovia/ ma avvenne un incidente/ un muro la fermò/ si ruppe qualche dente/ e allora rallentò/ […] andando piano lei trovò/ la felicità/ un bosco di carote/ un mare di gelato/ che lei correndo troppo/non aveva mai notato/ e un biondo tartarugo corazzato/ che ha sposato un mese fa”.

La tartaruga è un animale saggio e la saggezza non va mai d’accordo con la fretta: richiede calma e un avanzare per gradi, con passo da montanaro. Chi va di fretta, oltretutto, si perde il paesaggio. Chi invece cammina lentamente ha tempo per osservare attorno a sé ed è padrone del tempo e dello spazio: decide quale direzione prendere, quando e dove sostare. La lentezza è il ritmo delle trasformazioni, ma anche l’antidoto più efficace contro l’oblio.

Lo sottolinea Milan Kundera (La lentezza, Adelphi 1995): «Nella matematica esistenziale il grado di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio. Da tale equazione si possono dedurre diversi corollari, per esempio il seguente: la nostra epoca si abbandona al demone della velocità ed è per questo motivo che dimentica tanto facilmente se stessa. Ma io preferisco rovesciare questa affermazione: la nostra epoca è ossessionata dal desiderio di dimenticare, ed è per realizzare tale desiderio che si abbandona al demone della velocità; se accelera il passo è perché vuole farci capire che oramai non aspira più ad essere ricordata; che è stanca di se stessa, disgustata da se stessa; che vuole spegnere la tremula fiammella della memoria».

Per sconfiggere la malattia dell’oblio e coltivare una speranza di felicità, è necessario dunque rallentare, fermarsi. Riuscire a godere del presente. La vita è come un buon vino: va gustata lentamente, con perizia da sommelier.

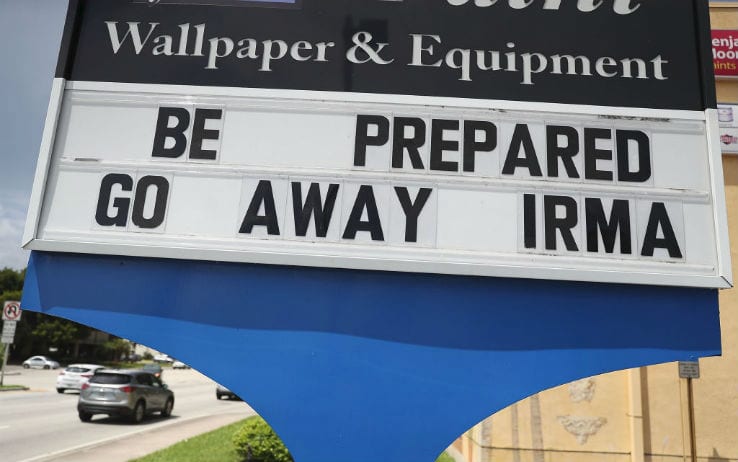

Il passaggio dell’uragano Irma da Miami, in presa diretta nel racconto di Juan

Una testimonianza del passaggio di Irma da Miami poche ore fa, raccolta da mio fratello Mario

«Credo stia piovendo però non posso guardare fuori perché è tutto ricoperto. Abbiamo inchiodato delle lamiere su porte e finestre. In pratica siamo barricati dentro. Topi in gabbia. Non resta che aspettare».

Il mio amico Juan vive a South Beach, dove in queste ore sta passando Irma. È però ospite di una sua amica, in un quartiere più a nord. Al momento è al buio, perché non c’è più elettricità e le batterie è meglio conservarle per quando se ne avrà realmente bisogno.

Lui ha dovuto evacuare perché la sua casa è a rischio inondazione. Ha preso con se ciò che poteva, serrato la porta di casa, ed è andato. Essendo uno che per alcuni anni a Londra si è mosso di quartiere in quartiere con il proprio mondo rinchiuso in una valigia senza ruote, so come il mio amico si senta. Abbandonare, lasciarsi dietro il non indispensabile; è la praticità della vita che ti colpisce in pieno viso quando ti rendi conto che non trovi più cose che avresti voluto conservare per sempre. Il timore di Juan è che domani potrebbe ritrovarsi senza casa. Ha lasciato il Venezuela un mese fa, dopo aver conseguito una qualifica di ingegnere civile ad Havana, che non potrà usare in America perché non conosce l’inglese come vorrebbe. “Il sogno americano”, almeno per ora, lo ha portato in un negozio di elettrodomestici.

«Il rumore del vento è incredibile, sembra un ruggito infinito», continua Juan: «Le finestre continuano a scuotere. È come se qualcosa di sovrumano stia cercando di strapparle via, assieme alla casa». Poi cade la linea. Lo richiamo ma il cellulare è muto. Penso lo risentirò tra qualche giorno, passata l’emergenza. In queste situazioni preferisco sempre sperare in meglio. A che serve crearsi ipotetici drammi? È con questo spirito che domani andrò a Cuba, dove il Malecon e alcuni quartieri di Havana sono ancora inondati e dove, probabilmente, nei prossimi giorni non ci sarà elettricità. Ci vado con serenità, perché ho imparato sulla mia pelle che morire non è facile e che la vita continua anche se tutte le tragedie del mondo sono sempre dietro l’angolo.

Ripenso alla nostra conversazione e mi colpisce la calma di Juan. In un mondo dove ormai si va avanti a forza di superlativi, dove un mal di testa è un incubo, dove gli sconti sono un evento e dove tutto è una emergenza a oltranza, Juan di fronte ad un evento catastrofico sceglie il tono pacato di chi è semplicemente contento di essere vivo.

Mario Forgione

Disagio

Abbiamo già perso quando ci chiediamo: «ma chi me lo fa fare?». Eppure è difficile nascondere il disagio e la delusione, due sentimenti che spingono al disimpegno, a chiudersi nel proprio io e là trovare conforto. Nel piccolissimo di chi ha sperato di dare un contributo di passione e di valori, è un po’ quel che accadde tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quando la disillusione prese il sopravvento sull’onda lunga del ’68, della contestazione, dell’esplosione di creatività degli anni ’70, ma anche delle grandi lotte politiche e sociali sfociate nel terrorismo. Gli anni del “riflusso”, furono definiti.

Eppure ci sarebbe bisogno di società civile: non quella dei convegni e delle parate, bensì quella che si rimbocca le maniche e cerca di fare qualcosa di buono per la collettività. Non ne sto facendo una questione di politica superiore, né di amministrazione locale: parlo in generale, anche se è evidente che i segnali di questo decadimento morale è possibile coglierli pure nelle nostre piccole realtà. Ci stiamo imbarbarendo, siamo diventati volgari, insopportabili, verbalmente violenti e incapaci di confrontarci con l’altro senza ricorrere all’insulto.

Ecco: viviamo in una realtà per certi versi insopportabile, regredita e degradata. Nella quale ogni giorno che passa è sempre più faticoso riuscire a riconoscersi. Nella quale molte delle cose in cui si è sempre creduto sono andate perse o non contano più niente. A cavallo tra due ere: una che è ormai in pieno declino, che forse è già morta tranne che nella testa di chi ancora ostinatamente cerca di coglierne qualche bagliore di luce; l’altra sempre più dirompente, una slavina che sta portando via tutto.

Una realtà fatta di scostumatezza e di gente senza alcuna idea di cosa significhi il termine “rispetto”, quello vero, non la loro idea di seconda mano, anche di terza, filtrata da un armamentario concettuale superato e vivo soltanto nei ricordi nostalgici di qualche anziano.

E poi l’ipocrisia delle anime belle, quelle che predicano grandi valori, valori che scompaiono quando entrano “in conflitto” con le proprie tasche. Perché quella è l’unica cosa che conta, il denaro. Per il denaro si può anche vendere l’anima al diavolo, in tanti lo fanno quotidianamente. E la cosa sconfortante è che troppa gente riconosce che, se solo si trovasse in quella situazione, farebbe la stessa identica cosa. Ci si gira dall’altra parte, si fa finta che non sia successo niente, sperando che domani possa andare meglio.

Disagio e delusione. Perché a nessuno può essere chiesto di diventare martire o giustiziere, quella è la vocazione degli eroi e “beati i popoli che non hanno bisogno di eroi”. Ma neanche si può mandare a quel paese mezzo mondo e cercare rifugio sotto una campana di vetro.

È questa la vera solitudine.

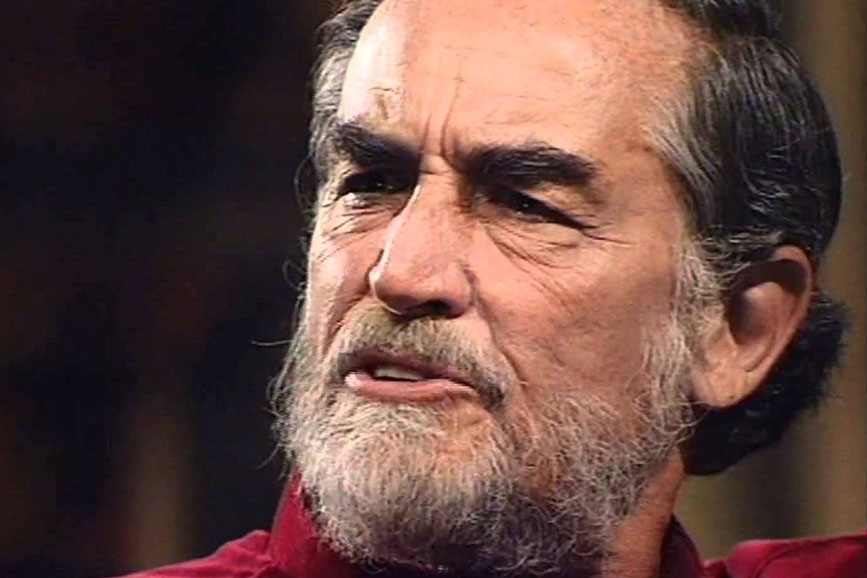

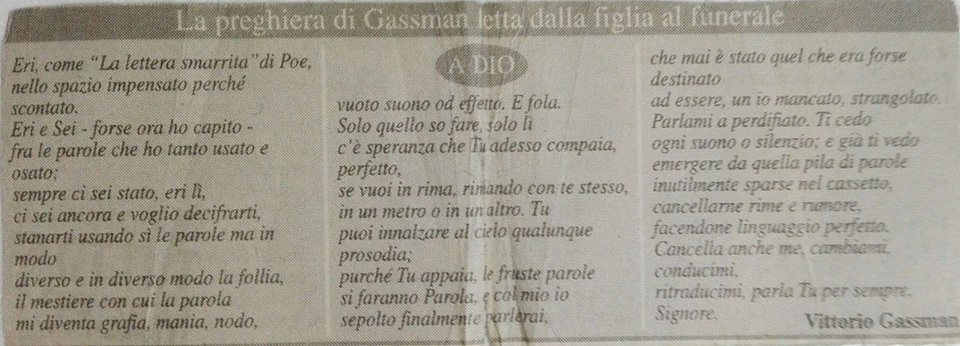

“A Dio” di Vittorio Gassman

Oggi Vittorio Gassman, “il Mattatore”, avrebbe compiuto 95 anni. Una personalità debordante e un artista sublime, versatile, protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Siamo sempre stati abituati alla presenza scenica imponente di un uomo sicuro di sé, istrionico, per utilizzare l’aggettivo che ne ha sempre accompagnato la carriera. Ma Gassman è stato uomo dai grandi dubbi, fino alla fine. Da quando non c’è più lo associo istintivamente alla poesia (“A Dio”) che la figlia Paola lesse nel funerale, che ritagliai dal Corriere della Sera e che tutt’ora conservo, tanto mi colpì. Versi che appartengono all’uomo più che dell’artista. Un uomo combattuto dall’eterna contraddizione tra fede e ragione, che probabilmente al tramonto della sua vita era riuscito a risolvere.

Comunque la si pensi in materia di fede, si tratta di versi toccanti e intimi dedicati ad una questione centrale nella storia dell’umanità.

A DIO

Eri, come “La lettera smarrita” di Poe,

nello spazio impensato perché

scontato.

Eri e Sei – forse ora ho capito –

fra le parole che ho tanto usato e

osato;

sempre ci sei stato, eri lì,

ci sei ancora e voglio decifrarti,

stanarti usando sì le parole ma in

modo

diverso e in diverso modo la follia,

il mestiere con cui la parola

mi diventa grafia, mania, nodo,

vuoto suono od effetto. E fola.

Solo quello so fare, solo lì

c’è speranza che Tu adesso compaia,

perfetto,

se vuoi in rima, rimando con te stesso,

in un metro o in un altro. Tu

puoi innalzare al cielo qualunque

prosodia;

purché Tu appaia, le fruste parole

si faranno Parola, e col mio io

sepolto finalmente parlerai,

che mai è stato quel che era forse

destinato

ad essere, un io mancato, strangolato.

Parlami a perdifiato, Ti cedo

ogni suono o silenzio; e già ti vedo

emergere da quella pila di parole

inutilmente sparse nel cassetto,

cancellarne rime e rumore,

facendone linguaggio perfetto.

Cancella anche me, cambiami,

conducimi,

ritraducimi, parla Tu per sempre,

Signore.

Carmelo Tripodi

Nel 1906 il contesto socio-economico di Sant’Eufemia è quello tipico dell’entroterra aspromontano, caratterizzato da una bassa scolarizzazione, da un indice elevato di mortalità infantile e dal dominio di pochissime famiglie benestanti alle quali si contrappone una massa di contadini e pastori. Accanto ad essi, vi è la presenza significativa di un diffuso e apprezzato artigianato, al quale però corrisponde una scarsa gratificazione economica in un regime che ancora conserva per lo più i caratteri del baratto. Il sistema di trasporto più diffuso è quello a dorso di mulo, anche se da poco una corriera consente di arrivare a Bagnara, mentre per la Littorina bisognerà aspettare ancora vent’anni.

Sant’Eufemia d’Aspromonte si sta leccando le ferite del terremoto che l’8 settembre dell’anno precedente, pur non causando vittime, aveva semidistrutto il paese: 41 case erano state infatti dichiarate inabitabili e subito demolite, mentre 383 erano state gravemente danneggiate (altre 181 avrebbero subito danni nel successivo sisma del 23 ottobre 1907), preparando così il terreno per la tragedia del 28 dicembre 1908, quando fu annientato l’85% del patrimonio edilizio e rimasero sotto le macerie 537 eufemiesi (oltre 2.000 i feriti).

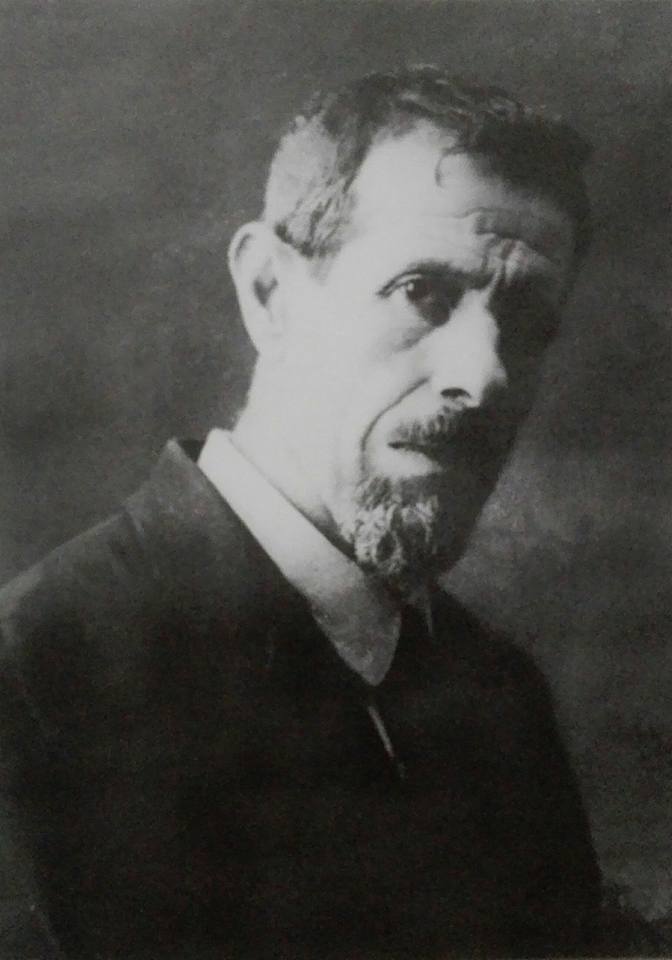

Perché questa premessa? Perché è da questa realtà che, proprio nel 1906, partono verso Palermo due quadri destinati all’Esposizione Campionaria Internazionale: “Galileo Galileo” e “Sant’Antonio abate”. L’autore delle opere si chiama Carmelo Tripodi e i due lavori gli avrebbero procurato le più alte onorificenze: Premio Concorso Universale Gran Corona d’oro con medaglia al valore artistico; Premio dell’Esposizione Gran Premio e Croce Insigne; Premio Concorso Nazionale Targa della Città di Padova. L’anno successivo Tripodi si sarebbe inoltre imposto nel Premio Concorso Internazionale “Gran Coppa d’Italia” e, nel 1912-1913 sarebbe stato eletto membro della Giuria d’Onore all’Esposizione Internazionale di Parigi.

Insomma, da uno dei posti più sperduti e sconosciuti d’Italia salta fuori un talento artistico che riesce ad imporsi in campo nazionale e internazionale. Basterebbero soltanto queste brevi informazioni per illustrare la caratura del personaggio. Un artista a tutto tondo, versatile e dal “multiforme ingegno”, che ha dato lustro alla nostra comunità e del quale occorre perpetuare la memoria.

Carmelo Tripodi nasce infatti a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 28 aprile del 1874 (e vi muore il 31 marzo 1950), figlio di Giuseppe e di Teresa Filardi, originaria di Melicuccà. Da ragazzo frequenta la bottega di un pittore del luogo (Versace) che gli trasmette l’amore per il disegno e per la pittura; quindi, nel 1895, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Messina e, completati gli studi, apre nel paese natio un proprio studio di pittura e scultura. Purtroppo il terremoto del 1908 distrugge gran parte delle opere fino ad allora realizzate, tra queste il monumentale altare per la chiesa di S. Maria delle Grazie, con il bassorilievo rettangolare sopra la nicchia della Madonna e le statue di San Pietro e di San Paolo poste ai due lati, ma il suo lascito rimane comunque di valore assoluto.

Tra le opere giunte ai giorni nostri, oltre ai due lavori già menzionati, hanno riscosso l’apprezzamento dei critici l’olio giovanile “San Rocco e gli appestati” e i dipinti della maturità: “Marie al sepolcro”, “Deposizione”, “Gesù che cammina sulle acque”, “Monaco in meditazione”, “Testa di Gesù”, “Mosè e il roveto ardente”, “Padre dell’artista”, “Suonatore sulla neve”, “Testa di frate”, “Testa di vecchia”.

Carmelo Tripodi sviluppa anche una sua personalissima arte nella lavorazione di stucchi, creta e soprattutto cartapesta: il “Sacro Cuore di Gesù”, che è possibile ammirare all’interno della chiesa di Sant’Eufemia, o il “Cristo alla Colonna” e il “Cristo morto” della Processione dei Misteri ne confermano la grandezza. Altre sue opere sono conservate ad Acquaro di Cosoleto (chiesa di San Rocco), Gioiosa Ionica (chiesa della Pietà), San Procopio (chiesa dell’Addolorata), Palmi (chiesa del Soccorso), in diverse altre chiese e palazzi nobili della Calabria e della Sicilia.

L’eclettismo di Tripodi abbraccia anche il campo della fotografia, che ai primi del Novecento comincia a diffondersi anche nei comuni più periferici. Il figlio Domenico Antonio Tripodi, artista di fama mondiale che, con i fratelli Agostino e Graziadei (“il restauratore al servizio di Dio”), ha ereditato il genio creativo del padre, ricorda l’emozione e lo stupore per quell’esperienza così “nuova” agli occhi di un bambino: «Tante volte, da piccolo, mi sono infilato nella “camera oscura” e sono stato testimone del suo paziente operare; timoroso, mi bastava toccare il suo pantalone per sentirmi rassicurato in quell’oscurità, che sapeva di mistero e di tempo infinito».

Carmelo Tripodi, che ha “prevalentemente immortalato il mondo eufemiese”, ci fa vedere com’era Sant’Eufemia in quegli anni, conoscere i volti degli anziani scavati dalle rughe o la “figura di cacciatore”, infine comprendere nella sua drammatica realtà l’immane tragedia del terremoto del 1908, grazie a scatti che consegnano all’eternità la sofferenza del popolo eufemiese.

*Per ulteriori approfondimenti si veda la pubblicazione “Carmelo Tripodi a cinquant’anni dalla morte”, a cura dei figli e dei nipoti, con il patrocinio del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Tipografia ABILGRAPH, Roma, ottobre 2000.

Siate maledetti

Come troppe volte nel corso di quest’estate d’inferno, anche oggi bruciano i boschi attorno a Sant’Eufemia. Incoscienti e criminali, a voi giunga tutto il nostro disprezzo. E siate maledetti.

Siate maledetti per le colonne grigie che imbrattano l’azzurro del cielo.

Siate maledetti per le notti macchiate d’arancio.

Siate maledetti per il bruciore dei nostri occhi.

Siate maledetti per il raschio alle nostre gole.

Siate maledetti per le nostre narici ferite.

Siate maledetti per l’odore di morte appiccicata alla nostra pelle.

Siate maledetti per quest’aria di gesso.

Siate maledetti per ogni albero, per ogni fiore, per ogni ciuffo d’erba incenerito dalla vostra follia.

Siate maledetti perché il vostro fuoco non purifica, non riscalda, non è vita.

Siate maledetti per i funghi che non raccoglieremo.

Siate maledetti per le viole che non fioriranno.

Siate maledetti per i bambini preoccupati: «Dove dormiranno ora gli animaletti del bosco?».

Siate maledetti per il rumore delle pale dell’elicottero.

Siate maledetti per questa caligine di apocalisse.

Siate maledetti per le facce sudate e annerite dei volontari.

Siate maledetti per le frane che arriveranno con le prime piogge.

Siate maledetti perché ogni rogo è una coltellata al cuore.

Siate maledetti per le vostre coscienze ridotte a cenere.

Siate maledetti perché non siete capaci di amare neanche voi stessi.

*Foto tratta dal profilo Facebook di Enzo Comi

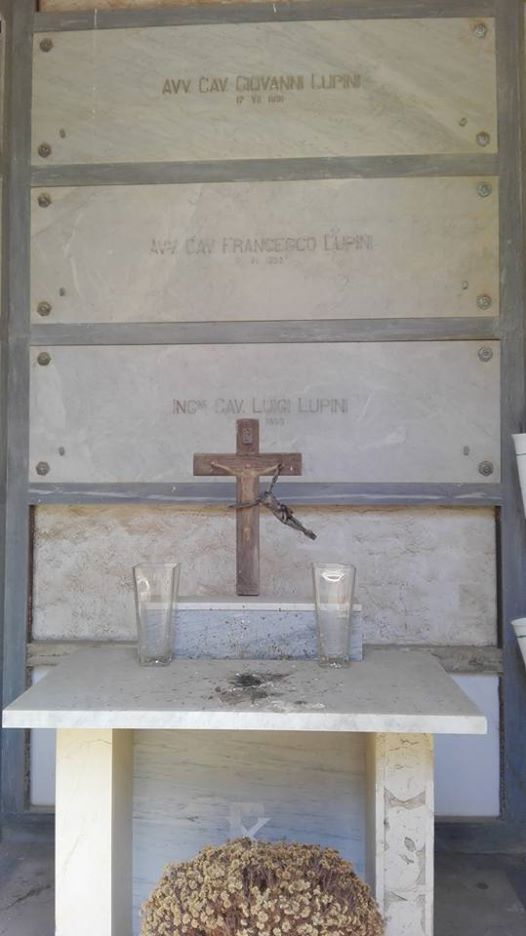

Giovanni Lupini

La ricerca storica può a volte trasformarsi in una sorta di caccia al tesoro. Non tutte le fonti locali sono ordinate, per cui bisogna procedere a tentativi e affidarsi al proprio fiuto. Un’intuizione diventa una traccia da seguire, l’eccitazione della ricerca, il livello di autostima alle stelle quando ci si accorge di averci visto giusto, di avere fatto centro: eureka!

È andata proprio così per capire dove e quando morì Giovanni Lupini, concittadino al quale gli eufemiesi hanno dedicato una delle vie centrali del paese nell’area edificata dopo il terremoto del 1908, conosciuta durante il Ventennio con la denominazione “via XXIII Marzo”, la data di nascita del fascismo che emetteva i primi vagiti nell’adunata di piazza San Sepolcro a Milano (1919).

Ma chi era Giovanni Lupini? Luigi Visalli, fratello del più celebre Vittorio, in un volumetto del 1935 (Vitaliano Visalli e i suoi figli: 1790-1860) racconta le vicende della propria famiglia, che si intrecciano con la storia di Sant’Eufemia nel periodo pre-unitario. Una di queste, dieci anni dopo narrata anche da Vincenzo Tripodi (Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte), vide suo malgrado coinvolto Antonino Lupini, padre di Giovanni, che all’epoca era sindaco di Sant’Eufemia.

Il 13 maggio 1848 il paese fu infatti teatro di una rivolta contro le istituzioni municipali e gli gnuri del luogo, che portò all’occupazione del municipio e al saccheggio delle abitazioni dei notabili: finalità del tumulto erano la distruzione dei registri della fondiaria, la cancellazione delle “prove” delle ricchezze immobili dei proprietari terrieri e la spartizione delle terre comunali tra gli insorti. La sommossa fu sedata in soli due giorni, grazie all’intervento della guardia nazionale comandata da Ferdinando De Angelis Grimaldi.

Il mio primo “incontro” con Giovanni Lupini fu effetto della ricerca sulla storia politica ed amministrativa di Sant’Eufemia nel sessantennio post-unitario, in virtù del reperimento dei documenti relativi alle elezioni amministrative e dei verbali dei consigli comunali, i quali contengono anche alcuni dati personali degli eletti (età, professione), mentre altre notizie fu possibile estrapolarle dai rapporti della prefettura sull’ordine pubblico della provincia.

Avvocato penalista come il padre, ne seguì le orme anche in politica, risultando eletto consigliere comunale già nel 1866, a ventisei anni. Le carte registrano poi un vuoto di quindici anni, ma nel 1881 Lupini riappare sulla scena come presidente della società operaia di mutuo soccorso da lui costituita e tra i promotori delle manifestazioni popolari contro l’applicazione della tassa sul focatico, culminate il 21 novembre con un doppio corteo di protesta. Il primo, composto da circa 500 dimostranti e capeggiato dal calzolaio Antonino Tripodi, fu infatti sciolto dalle forze dell’ordine. Ma la repressione non fece altro che peggiorare la situazione, visto che qualche ora più tardi circa 2.000 persone si riunirono nuovamente e andarono a gridare ancora più forte sotto la casa del sindaco Michele Fimmanò, costretto a cedere ad alcune richieste e a dimettersi insieme alla giunta municipale.

La contrapposizione tra Lupini e Fimmanò aveva avuto in realtà un precedente nelle elezioni politiche del 1880, con il primo schierato al fianco del ricco possidente di Bagnara Carmelo Patamia, mentre il secondo aveva sostenuto il reggino Saverio Vollaro, poi eletto.

Della biografia di Giovanni Lupini, che in seguito (1882 e 1889) fu nuovamente eletto consigliere comunale, non si conosce molto altro. Anzi, fino a pochi anni fa non erano noti neanche la data e il luogo del suo decesso, indispensabili per la stesura del suo medaglione biografico. Fu proprio in tale circostanza, per riallacciarmi alle prime righe di questo articolo, che la ricerca mi portò… nel cimitero di Palmi!

L’età riportata sui verbali delle elezioni comunali consentiva di risalire all’anno di nascita e dava quindi la possibilità di consultare il relativo registro, dal quale si evinceva che Giovanni Lupini (figlio di Antonino e di Domenica Varda) era nato a Sant’Eufemia l’11 aprile 1840. Unica ulteriore annotazione presente era la data del matrimonio con Teresa Passino, celebrato a Palmi il 3 giugno 1878. Niente da fare, invece, per la data della morte che, non risultando nei registri del comune di Sant’Eufemia, “poteva” – forse: chissà! – essere recuperata a Palmi. Valeva la pena fare un tentativo, presto mortificato dalla laconica risposta dell’impiegato comunale: «Negli anni Venti un incendio ha distrutto molti registri dello Stato civile, mi dispiace non potere esserle di aiuto».

Non rimaneva altro da fare che incrociare le dita e fare un giretto all’interno del cimitero di Palmi. Se Giovanni Lupini, come sospettavo, era deceduto a Palmi, potevo ancora sperare di trovare la sua tomba e, con essa, la data del suo decesso. E così fu: la sua morte avvenne il 17 luglio 1891 e il suo corpo riposa oggi nel cimitero di Palmi, all’interno della cappella di famiglia che, per la verità, versa in condizioni di completo abbandono.

Al di là di questo ricordo personale, ritengo che la biografia di Giovanni Lupini meriterebbe di essere approfondita. Magari cercando di recuperare i documenti della società di mutuo soccorso, per verificare quanto egli sia stato influenzato in quell’attività dalla frequentazione di Palmi, città che già nel 1876 contava una S.O.M.S. con la quale, molto probabilmente, egli era entrato in contatto e coltivava rapporti.

*Fonti:

– Luigi Visalli: Vitaliano Visalli e i suoi figli: 1790-1860, Tipografia Genovesi, Palmi 1935.

– Vincenzo Tripodi: Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte, 1945 (seconda edizione con presentazione e note a cura di Antonino Fedele), Vannini editrice, Brescia 1999.

– Domenico Forgione: Sant’Eufemia d’Aspromonte. Politica e amministrazione nei documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 1861-1922, La città del sole, Reggio Calabria 2008 [in particolare, per la ricostruzione della manifestazione di protesta del 1881, si vedano le pp. 129-151].

– Domenico Forgione: Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Nuove edizioni Barbaro, Delianuova 2013 [Via Lupini, pp. 93-96].

La colonia dell’Agape 2017

L’immagine della colonia dell’Agape 2017 è del primo giorno di mare. Facciamo il consueto giro per riempire il pulmino e arrivati a casa di M. la troviamo già in strada: appena ci vede arrivare comincia a venirci incontro correndo ebbra di gioia, con il suo sorriso sdentato e bellissimo. In quel sorriso c’è l’attesa di un anno. La sua felicità si scioglie nell’abbraccio alla nostra presidente, che viene quasi stritolata e sollevata letteralmente da terra.

La colonia dell’Agape è un concentrato di immagini, di parole, di emozioni. Le canzoni urlate nella mezzoretta che ci separa dalla spiaggia, quando anche il pulmino sembra fare la hola al ritmo dei tormentoni dell’estate. I balli improvvisati sotto la capanna dell’Agess di Bagnara, che con molta generosità e spirito di collaborazione ci consente di utilizzare le attrezzature del proprio campo estivo. I giochi inventati sul momento e suggeriti proprio dai nostri ragazzi, con un “regolamento” che può subire variazioni in corso d’opera! La “lettera” d’amore per un volontario scritta con caratteri che solo l’amore riesce a decifrare.

E se un giorno piove, pazienza. Si trova sempre il modo per stare insieme, che è – ce l’hanno insegnato proprio loro – la cosa più importante. Anche al chiuso di una casa si può cantare “siamo i patuffi”, mentre G. con la playstation corre e segna come tutti gli altri bambini, si lancia in tackle oppure si tuffa per parare il rigore di un incredulo Higuain, che si mette le mani tra i capelli.

La colonia è la ragazza che ogni estate torna in paese e parte delle sue vacanze le vive da volontaria, proprio come faceva quand’era una studentessa liceale. Un modo per continuare a sentirsi parte di una comunità, certo, che però non si può spiegare senza considerare quanto ha dovuto incidere l’esperienza vissuta in quegli anni. Ma è anche il volontario che mette sempre a disposizione la sua macchina per fronteggiare eventuali imprevisti e al quale, ogni tanto, capita di dover fare più volte avanti e indietro dal paese.

Qual è il senso di queste righe, di questa sorta di resoconto annuale? Il volontariato vive spesso nell’anonimato, lontano dai riflettori. Fare molto e parlare poco è un principio valido, che conferisce maggiore dignità all’operato di chi si impegna in favore degli altri senza aspettarsi niente in cambio.

Oltretutto si sa che su questi temi è facile trovare applausi, likes e ogni altro tipo di complimenti: quindi non è questo il punto, non è questa la ragione della “pubblicità” per la colonia. Il motivo è ben più profondo e nasce dalla considerazione che non bisogna mai dare niente per scontato. Le cose non durano per sempre, se purtroppo – per motivi ahinoi plausibili – sono sempre di meno coloro che si impegnano per farle durare. Questo per dire – banalmente – che le associazioni di volontariato, per svolgere le proprie attività, hanno bisogno di volontari, di gente disposta a rinunciare a qualcosa di sé per dedicare agli altri un’ora, un giorno o una settimana del proprio tempo.

Il tempo dedicato al prossimo non è mai tempo sprecato.