Alle ore 19 circa del 16 novembre 1894 è ormai piena notte: se ne hanno la possibilità, le famiglie sono attorno al braciere, oppure già sotto le coperte per non soffrire troppo gli schiaffi dell’inverno. Qualcuno si attarda nelle cantine per un bicchiere di vino, ma la maggior parte della gente si sta per addormentare. Quella notte però non si dormirà, né a Sant’Eufemia, né in molti altri centri pre-aspromontani. E di freddo, nelle strade, ne raccoglieranno parecchio gli sfollati del terremoto che in soli sedici lunghissimi secondi rade al suolo cittadine e villaggi. Il bilancio finale conta 98 vittime e ingentissimi danni, con il triste primato di perdite di vite umane toccato a San Procopio: 48 e il paese ridotto in macerie. Ma è tutto il circondario di Palmi a piangere morte e distruzione: sette vittime a Bagnara (alle quali vanno aggiunte le sei della frazione Solano), otto a Seminara e altrettante a Palmi, epicentro del sisma del 6.1 grado della scala Richter, altre a Melicuccà, Sinopoli, Santa Cristina e Delianuova. Un numero che per Palmi sarebbe stato ben più elevato se in quei giorni la città non fosse stata teatro di un avvenimento che un anno dopo la Chiesa riconobbe come miracolo: il movimento degli occhi della statua della Madonna del Carmine, per oltre due settimane consecutive, che richiamò l’attenzione della stampa anche nazionale. Miracolo o caso, fu infatti proprio la processione organizzata il 16 novembre a fare sì che quasi tutta la popolazione si trovasse per strada quando la terra tremò e le case cominciarono a crollare.

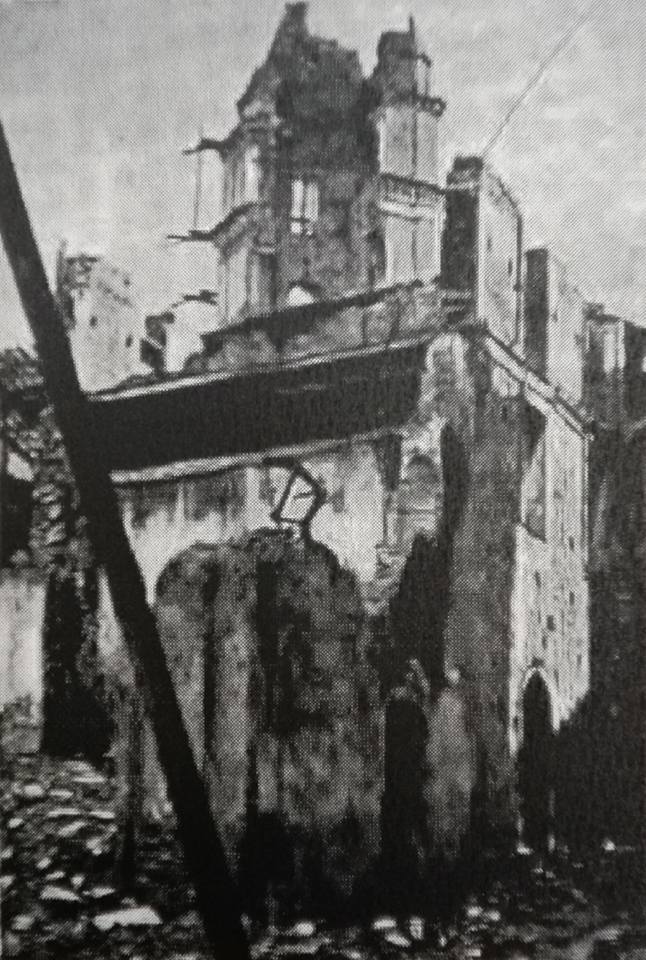

Sant’Eufemia fu semidistrutta. Le vittime furono sette, cinque delle quali risiedevano nel Paese Vecchio, le altre due al Petto: Concetta Bagnato, 37 anni; Grazia Maria Monterosso, 72 anni; Antonino Condina, 36 anni; Maria Antonia Cutrì, 3 anni; Angela Nocito, 88 anni; Natale Occhiuto, 2 anni; Carmina Zagari, 95 anni. Più di 200 i feriti. La chiesa Matrice subì lesioni molto gravi, quella del Purgatorio rovinò parzialmente. Il quartiere Campanella (o “Rocca”) fu quello che subì danni minori insieme al Petto, dove però la chiesa crollò quasi completamente. Le case rimaste in piedi subirono danni talmente gravi da mettere in serio pericolo l’incolumità della popolazione, per cui in gran numero furono successivamente demolite: 212 abitazioni crollarono totalmente, 326 parzialmente, 432 furono gravemente danneggiate e 188 lesionate in modo lieve. I danni furono quantificati in circa due milioni di lire.

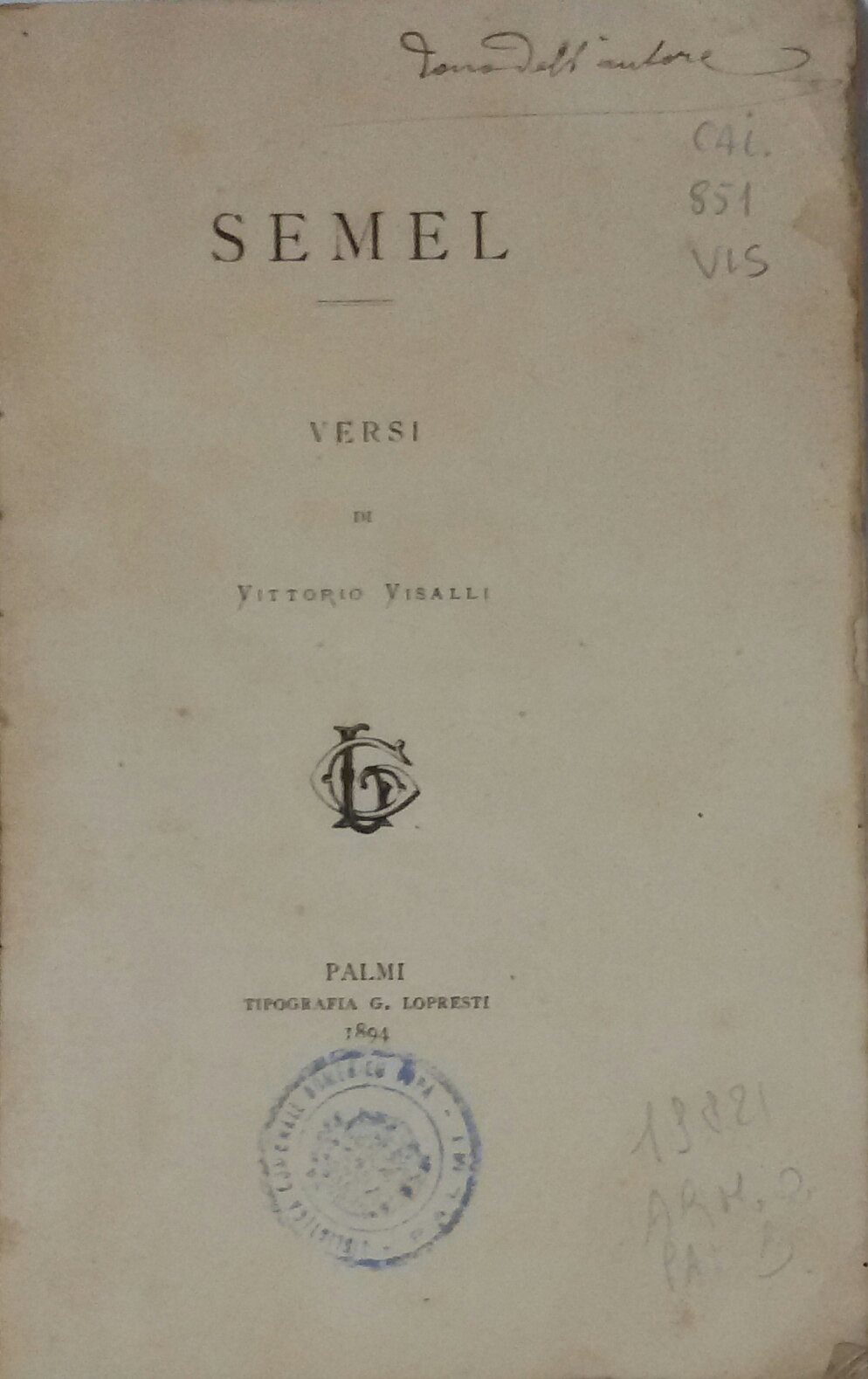

Sui luoghi colpiti dal disastro giunsero nei giorni successivi reparti di truppa e squadre di operai sottoposti agli ordini del maggiore del Genio civile Angelo Chiarle, i quali si occuparono della demolizione delle case diroccate, della rimozione delle macerie, del puntellamento della abitazioni recuperabili, della costruzione delle baracche, della distribuzione di indumenti e di alimenti, dello svolgimento di servizi di pubblica sicurezza. Del coordinamento con la prefettura per tutte le operazioni di soccorso si occupò invece il consigliere provinciale Michele Fimmanò, il politico eufemiese più influente dall’Unità d’Italia al primo decennio del Novecento.

A fine febbraio 1895 furono consegnate 64 baracche: la chiesa, l’ospedale, le scuole femminili, il municipio, l’ufficio telegrafico e l’ufficio postale, oltre alle “baracche varie”. Furono inoltre puntellate 32 case, demoliti totalmente 5 fabbricati e parzialmente 64. Un anno dopo, l’area denominata “Pezza Grande” risultava così occupata da un vasto baraccamento strutturato con strade, piazze, una chiesa e una rivendita di privativa, che ospitava più di 200 famiglie e che costituì il primo nucleo urbano dell’assetto che Sant’Eufemia avrebbe definitivamente assunto dopo il terremoto del 1908, quando fu edificato l’intero omonimo rione.

* Tutte le fotografie sono tratte da “Il terremoto del 16 novembre 1894 in Calabria e Sicilia. Relazione scientifica della Commissione incaricata degli studi dal Regio Governo”, Roma 1907. In apertura, il campanile diroccato della chiesa del Purgatorio; a fine articolo, nell’ordine: case rovinate; chiesa del Petto; chiesa del Purgatorio.