A essere sinceri, sarebbe più corretto definirlo l’omaggio di mia mamma, visto che i 45 giri della foto sono suoi. Io e miei fratelli ce ne siamo appropriati molti anni dopo, griffandoli con gli adesivi di Goldrake e Superman.

Sono stati i dischi della mia infanzia, ascoltati e riascoltati per pomeriggi interi, gracchianti per l’età e per l’uso, oltre che per la testina da sostituire, ma valla a trovare: sarebbe stato necessario andare fino a Palmi. Non proprio semplice per un bambino. La littorina l’avremmo presa anni dopo, per andare al cinema “Sciarrone”, ma già si era sui 14 anni: degli ometti.

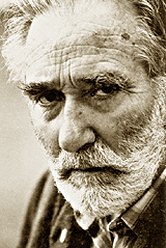

Le canzoni del “ragazzo col ciuffo” mi hanno accompagnato fino ai 12-13 anni, insieme ai vinili di molti altri: su tutti, Don Backy, Celentano, Adamo (collezione completa), Johnny Hallyday ed Elvis Presley.

In concomitanza con il passaggio al liceo i miei gusti mutarono decisamente, però ricordo a memoria (e ogni tanto ancora canticchio) tutti i successi di Little Tony: “Cuore matto”, “Riderà”, “Un uomo piange solo per amore”, “T’amo e t’amerò”, “La spada nel cuore”, “La donna di picche”, “Bada bambina”, “Profumo di mare” (negli anni Ottanta sigla della serie tv di grande successo “Love Boat”).

Chissà, magari sta già duettando con Elvis (il suo grande mito), al ritmo di “Tutti frutti”, con entrambi addosso uno degli inconfondibili abiti da scena della star di Memphis.

Record Store Day con i Pink Floyd

Ieri si è festeggiata la giornata mondiale del vinile. Arrivo con un giorno di ritardo, prendendo a prestito tutte le copertine degli album dei Pink Floyd (manca il doppio album Pulse, pubblicato nel 1995 soltanto in formato cd).

Quando Luis scoprirà che ho profanato il suo tempio per me sarà la fine. Per dare un’idea del livello di sacralità: dopo che li comprò, questi album furono suonati una sola volta, per essere copiati nelle musicassette.

La buona novella

Dieci tracce per ripercorrere con gli occhi degli esclusi la vicenda del “più grande rivoluzionario di tutti i tempi”. Quegli occhi diventati una firma inconfondibile e gli occhi stessi di Fabrizio De André. Prospettiva sempre inedita rispetto al pensiero dominante, sguardo lieve e indulgente, mai severo perché soltanto chi fosse capace “di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio” (Khorakhané, 1996) potrebbe arrogarsi il diritto di giudicare uomini e avvenimenti.

La buona novella (1970) è un racconto in terza persona, che raccoglie le voci dell’io narrante e dei compagni di viaggio del figlio di Dio (dalla folla di Gerusalemme alle madri dei due ladroni Tito e Dimaco); non quella del protagonista principale. La realizzazione del concept album richiese un anno di studio dei Vangeli apocrifi, scritti tra il I e il IV secolo dopo Cristo da autori bizantini, armeni e greci. Apocrifo letteralmente significa “nascosto”, “segreto” perché di difficile comprensione, ma nel tempo è prevalsa l’accezione di “falso”, in contrapposizione alla versione “ufficiale” dei fatti tramandata dai quattro Vangeli canonici. La loro caratteristica principale è quella di colmare il vuoto storiografico di alcune vicende, dall’infanzia di Maria, a quella di Gesù, ad aspetti delle biografie di Giuseppe, Erode e Pilato. Soprattutto, essi ci consegnano personaggi più “umani”, esito cui non poteva certo rimanere indifferente De André, che infatti nella sua ultima tournée sottolineò: “probabilmente i personaggi del Vangelo perdono un poco di sacralizzazione, io credo – e spero – soprattutto a vantaggio di una loro maggiore umanizzazione”.

Il messaggio dell’opera, che si inserisce nel contesto storico della protesta sessantottina, non fu da tutti immediatamente compreso. Lo stesso cantautore genovese ammise:

Quando scrissi La buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente – che poi sono sempre la maggioranza di noi – compagni, amici, coetanei considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: “come? Noi andiamo a lottare nelle Università e fuori dalle Università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia, che peraltro già conosciamo, della predicazione di Gesù Cristo?”. Non avevano capito che in effetti La buona novella voleva essere un’allegoria, era un’allegoria, che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del ’68 e istanze, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell’autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale: si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.

L’album inizia con una supplica a Dio (Laudate dominum) e si conclude con l’invocazione all’uomo (Laudate hominem: “non devo pensarti figlio di Dio, ma figlio dell’uomo, fratello anche mio”). Il volto di Gesù diventa il volto degli “ultimi” della terra, simbolo universale della storia dell’umanità che si ripete in ogni epoca e ad ogni latitudine e che si manifesta con l’arbitrio del Potere, sempre pronto ad uccidere in nome di un’entità superiore e assoluta: Dio, la Verità, la Legge.

Tra le due preghiere, il racconto di ciò che i Vangeli non hanno narrato. La vita di Maria prima che diventasse madre di Gesù (L’infanzia di Maria) è la vicenda di una bambina-schiava reclusa nel tempio del Signore a tre anni ed espulsa a dodici per non contaminare con il sangue delle proprie mestruazioni quel luogo sacro. La volontà dell’adolescente vale meno di zero. Secondo l’usanza del tempo, le bambine del tempio andavano messe in palio e destinate agli scapoli e ai vedovi del luogo: Maria (“del corpo di una vergine si fa lotteria”) viene assegnata a Giuseppe, un falegname già carico di anni e di figli, che subito dopo parte per la Giudea. Al ritorno (Il ritorno di Giuseppe), dopo quattro anni, l’amara sorpresa di una gravidanza che Maria tenta di spiegare con “i resti d’un sogno raccolto”, nel brano più suggestivo dell’album: Il sogno di Maria, racconto dell’Annunciazione che si conclude con la compassione di Giuseppe, racchiusa nel gesto di una tenera carezza alla fronte della giovane sposa. Dopo Ave Maria, omaggio a tutte le donne e inno al miracolo della maternità (“femmine un giorno e poi madri per sempre”), Maria nella bottega d’un falegname mette in scena il drammatico incontro tra Maria e il falegname alle prese con la costruzione delle tre croci: “due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare”, il passaggio che rivela la matrice antimilitarista di tutto il pensiero di De André. Via della Croce inizia con l’esplosione dell’ira del popolo (“poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani”) contro colui che aveva “provocato” la strage degli innocenti (“trent’anni hanno atteso, col fegato in mano, i rantoli di un ciarlatano”), ma la canzone è un affresco di presenze e umori: le donne che seguono la processione del condannato a morte; gli apostoli terrorizzati e muti; i seguaci nascosti e piangenti; infine Tito e Dimaco, “solo due ladri” pianti dalle rispettive madri e da nessun altro. In Tre madri il dolore di Maria diventa il pianto di tutte le madri del mondo, uguale sia che il figlio sia un ladro, sia che incarni il figlio di Dio. Anzi, la pena delle altri due madri sembra contenere un’angoscia maggiore perché Gesù, a differenza di Tito e Dimaco, è destinato a risorgere: “lascia a noi piangere, un po’ più forte, chi non risorgerà più dalla morte”. Consolazione che però non può bastare al dolore di Maria e che sfocia quasi in bestemmia: “non fossi stato figlio di Dio, t’avrei ancora per figlio mio”. Quindi, la canzone più famosa dell’album, Il testamento di Tito, definita dal suo autore “una lettura provocatoria dei dieci comandamenti, che il ladrone smonta uno per uno smascherando l’ipocrita convenienza di chi li aveva dettati”. Un antidecalogo che svela l’insofferenza per il potere istituzionalizzato, sia esso politico o religioso, e che mette in risalto “la contraddizione che esiste tra chi le leggi le fa a sua immagine e somiglianza, a suo uso e consumo per potersi permettere anche il lusso di non rispettarle e chi è invece obbligato a rispettarle perché il potere non lo gestisce ma lo deve semplicemente subire” (De André nella sua ultima apparizione al teatro Brancaccio di Roma, 1998).

La strada per la salvezza è una sola e ad indicarla, poco prima di spirare, è proprio Tito: “nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore”. Quella pietas – altro tratto caratteristico della produzione di De André – che non è pena per chi soffre, bensì “compassione” (cum: insieme; patior: soffro), cioè partecipazione alla sofferenza dell’altro.

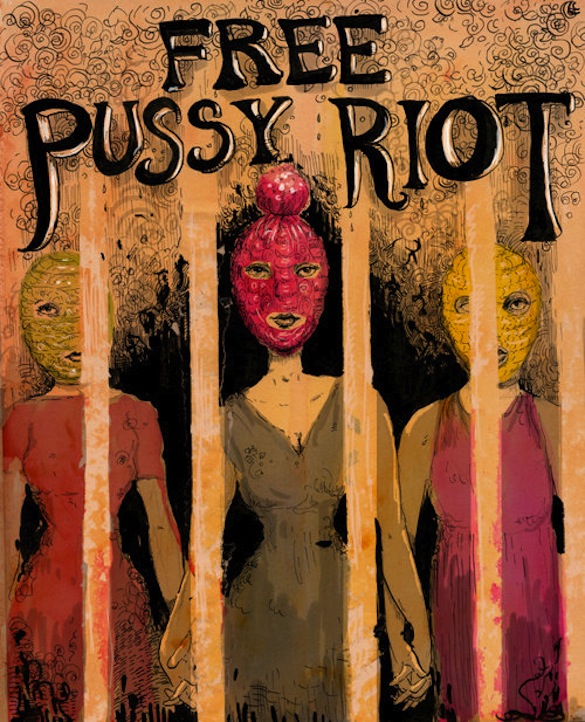

Putin, pussy via

Forse sono state esagerate. Forse potevano evitare di violare la cattedrale di Cristo Salvatore, cuore pulsante della Chiesa ortodossa russa. Forse sono esibizioniste in cerca di visibilità. Concesso. Però la condanna a due anni di lavori forzati per un reato d’opinione (anche se la sentenza parla di “teppismo religioso”) è abnorme.

E poi, tra il gruppo punk russo Pussy Riot e Vladimir Putin, il cui sport preferito è la sistematica violazione dei diritti umani e la disinvolta eliminazione, con le buone o con le cattive, degli avversari politici, non si pone neanche il problema di scegliere da che parte stare.

Dalla parte di Nadia Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich e Maria Alyokhina, le tre ragazze che il 21 febbraio scorso diedero vita a balletti (“danza satanica”, per i giudici) e canti di protesta in un luogo sacro per condannare l’appoggio dato dalla chiesa ortodossa a Putin, con il viso coperto da maschere colorate diventate ora il simbolo delle manifestazioni pro Pussy Riot.

Per Voltaire, il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Aggiungo io, anche dall’esistenza o meno, sul suo territorio, di strutture di “correzione” attraverso il lavoro che rimandano alle tragiche esperienze dei gulag sovietici, dei laogai cinesi, dei campi di rieducazione cambogiani. D’altronde, “il lavoro rende liberi” era il beffardo biglietto da visita che sovrastava l’ingresso di Auschwitz.

Che le manifestazioni “situazioniste” siano spesso al confine della legge, è risaputo. Che possano costare due anni di lavori forzati è medioevo.

Mangiafuoco

E due. Dopo Giovanni Fedele, candidato a sindaco per la lista Colomba, si è dimesso anche Salvatore Coletta, primo dei non eletti, che era subentrato qualche settimana fa. Un consiglio comunale a testa e poi basta. Esperienza finita. In barba alla volontà e alla fiducia degli elettori che certo non avevano vincolato il voto al successo della lista. Verrebbe da dire “troppo comodo” fare il consigliere di maggioranza e abbandonare la nave quando si perdono le elezioni. Ma così va il mondo. Male. Non ci sorprende. Semmai, conferma riflessioni già espresse sulla marginalità della “politica” in alcune candidature.

Per questo, non ci persuade la giustificazione ufficiale fornita da Fedele: “mi dimetto per rispetto degli elettori che non mi hanno votato”. Saranno dello stesso avviso i 1.156 elettori che certamente avevano votato l’uomo e il politico, prima che la carica?

Ora che la scure governativa ha ridotto al minimo la rappresentanza politica degli enti locali, sarebbe utile e auspicabile la presenza di personalità competenti in seno al consiglio comunale. Fedele, già sindaco per un quinquennio e ora dirigente alla Regione Calabria, sarebbe stato una garanzia per tutti e avrebbe saputo svolgere al meglio la delicata funzione di controllo dell’attività di governo dell’attuale maggioranza. Probabilmente, questa considerazione non è stata fatta o non ha avuto alcun peso. Peccato.

Coletta non ha invece avuto niente da dire, almeno pubblicamente. Ma i 167 eufemiesi che avevano scritto, fiduciosi, il suo nome sulla scheda avrebbero diritto a qualche spiegazione. Altrimenti, davvero va a finire che è tutta colpa di Mangiafuoco, quello che muove i fili e decide per tutti.

Cavalli otto, uomini quaranta

Riuscire a fare convivere i registri di diversi generi artistici non è impresa da poco, come testimoniano alcune discutibili rivisitazioni cinematografiche di celebri romanzi. La bontà di tale operazione dipende dalla sensibilità e dal talento dell’artista, sia quando si sceglie la strada della fedeltà stilistica e concettuale, sia quando si predilige la libera interpretazione, si tratti di film, adattamenti teatrali o musicali. Un esempio classico è il concept album di Fabrizio De Andrè Non al denaro, non all’amore né al cielo (1971), elaborazione su note dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters (nella traduzione di Fernanda Pivano), a ragione considerato tra gli esiti più alti di “contaminazione” e dimostrazione di come musica e letteratura possano fondersi senza perdere bellezza, forza, profondità. E molto devono al cantautore genovese i Mercanti di Liquore, band brianzola “attualmente non in attività”, a partire dal nome, ispirato alla storia del “suonatore Jones” (La collina: “sembra di sentirlo ancora/ dire al mercante di liquore:/ ‹‹Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?››”), la cui collaborazione artistica con Marco Paolini, esponente di punta del “teatro civile” ed espressione artistica tra le più interessanti e feconde del panorama culturale italiano, è proficua e unanimemente apprezzata (dall’album Sputi, allo spettacolo teatrale Miserabili – Io e Margaret Thatcher). Il teatro di Paolini è “orazione civile” che incalza, cattura e trascina lo spettatore dentro il racconto: Gli album; Il racconto del Vajont; Il sergente; Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute, alcuni degli spettacoli più riusciti e premiati dal pubblico e dalla critica.

Il sergente mette in scena un classico della letteratura italiana, Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia, scritto da Mario Rigoni Stern ed edito da Einaudi nel 1953, il cui incipit è tra i più celebri della letteratura italiana: “Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno”.

La vicenda è quella vissuta dallo stesso autore nel corso della seconda guerra mondiale. Ed è la storia della disfatta dell’Armir, travolta dall’offensiva sovietica sul Don e costretta a ritirarsi rovinosamente e ad abbandonare nella steppa gelata mezzi militari e soldati destinati a morire o a subire l’amputazione degli arti congelati. L’inverno russo non perdona, soprattutto chi, per usare le stesse parole di Paolini, intende “giocare a calcio con un pallone da rugby”. D’altronde, l’impreparazione dell’esercito italiano è storicamente documentata: divise non adatte ai rigori siberiani, “scarpe di cartone”, fucili modello ’91 (dall’anno di produzione, il 1891).

La canzone interpretata da Paolini e dai Mercanti di Liquore (testo di La tradotta, da Filastrocche in cielo e in terra, di Gianni Rodari, e estratto del libro di Rigoni Stern) riassume il significato intimo della testimonianza dello scrittore di Asiago. L’ossessività del ritornello (“cavalli otto, uomini quaranta”) ricorda come la guerra sia, in definitiva, Risiko e fredda contabilità che non distingue tra uomini e bestie, se non per la capienza dei vagoni merci: otto, in caso di cavalli; quaranta, se “carne da cannone” come Giuanin, che ripete come un mantra, in forma interrogativa, la speranza (disattesa) di tornare a casa sano e salvo: “Sergentmagiù, ghe riverem a baita?”.

Il sergente nella neve è un libro sull’uomo. La guerra e i suoi orrori restano sullo sfondo, coro greco di una tragedia che resta universale e che, tuttavia, consente all’uomo di trovare dentro di sé la via del riscatto e della salvezza. Un messaggio di speranza, sublimato nell’episodio centrale del libro, l’incontro tra l’alpino e i soldati dell’Armata Rossa all’interno di un’isba, attorno a una pentola fumante, mentre fuori infuria la battaglia di Nikolajewka.

*Nel video, Paolini colloca l’episodio nel mese di febbraio, ma, in realtà, la battaglia di Nikolajewka è stata combattuta il 26 gennaio 1943.

Il rap dell’Elefantino

Al trash, ahinoi, siamo purtroppo assuefatti. Se ne vede così tanto che ormai ci abbiamo fatto il callo. Eppure, quando uno pensa di avere toccato il fondo, arriva in soccorso (si fa per dire) la realtà, che al solito sovrasta la più fervida fantasia.

Il video che riprende Giuliano Ferrara con occhiali scuri e cuffie alle orecchie, goffissimo mentre tenta di eseguire il rap dell’anno (“Tienimi da conto Monti”) merita la piazza d’onore in questa speciale classifica. Per il gradino più alto non c’è partita, è saldamente in mano ai produttori televisivi di quei programmi americani con protagoniste bambine di tre-quattro anni che si atteggiano a femmes fatales. Premio da dividere ex-aequo con i genitori delle piccole, of course.

Tenuto sulle ginocchia da Palmiro Togliatti (il padre, Maurizio Ferrara, è stato per lunghi anni stretto collaboratore del “Migliore”, direttore dell’Unità e senatore comunista), una vita fa comunista egli stesso, poi socialista di stretta osservanza craxiana, collaboratore della CIA e infine influente consigliere di Berlusconi, il curriculum di Ferrara (già “Bretelle Rosse” per il Corriere della Sera, ora “Elefantino” per il Foglio) meriterebbe di essere donato alla scienza.

I più attenti lo ricorderanno mentre scappa, giovanissimo e corpulento, nelle immagini in bianco e nero degli scontri di Valle Giulia tra la polizia e gli studenti che tentavano di rioccupare la facoltà di Architettura. Il conduttore di Radio Londra non è il solo ad avere avuto un percorso politico e professionale iniziato a sinistra e concluso alla corte del Cavaliere. Sugli ex di Lotta Continua nelle redazioni Mediaset si potrebbero scrivere tomi. Su tutti, Paolo Liguori, ai tempi della militanza “Straccio”, passato dal documentario sessantottino in cui agitava una bottiglia molotov, al video del febbraio 2011, nel quale brandisce come arma della rivoluzione un paio di boxer, l’emblema della manifestazione organizzata dal direttore del Foglio in favore del governo Berlusconi (slogan: “siamo in mutande, ma vivi”).

Il talento canoro di Ferrara è quello che è, ma il testo è ancora peggio. Un peana iniziale per l’ex premier (“Ti prego, ti prego, ti prego Cavaliere/ ti voglio bene/ Sei stato grande/ Sei stato tanto/ Sei stato troppo”), l’invito a “tenere da conto” Monti e una serie di nomi (e rime) buttati un po’ a casaccio. “L’immaginazione al potere” del Maggio francese, marcusiana parola d’ordine transitata dal Quartiere Latino alle Università italiane, come attenuante non può reggere. Chi avrebbe mai potuto “immaginare”, infatti, che sarebbe finita così?

Giù le mani da Guccini

Roma è stata imbrattata con manifesti dedicati “Ai ragazzi di Salò” che riportano le parole della canzone con la quale Francesco Guccini, da quarant’anni, chiude ogni suo concerto, La locomotiva (album: Radici, 1972): “gli eroi son tutti giovani e belli”.

Il cantautore di Pavana, giustamente, non l’ha presa bene: “non solo la mia canzone La locomotiva non è stata compresa, direi che è stata davvero maltrattata”. La storia, ormai celebre, è quella di un anarchico bolognese vissuto alla fine dell’Ottocento.

Associare quella vicenda alla Repubblica di Salò è una bestemmia storica e un’operazione culturalmente disonesta. Non bisogna mai stancarsi di alcune puntualizzazioni, che diventano doverose per non correre il rischio che il trascorrere degli anni appanni una verità che va custodita e tramandata intatta, in tutta la sua grandezza.

Va bene la pietas per i morti, per tutti coloro che hanno perso la vita nel corso della guerra civile. Ma bisogna ribadire con forza che tra il 1943 e il 1945 c’erano italiani che lottavano per la libertà e italiani che difendevano il nazifascismo.

La vittoria del fronte della Resistenza ha portato la democrazia. Quella dei repubblichini avrebbe trasformato l’Italia in un immenso campo di concentramento.

L’equazione partigiani = repubblichini, brillante trovata di Luciano Violante ripresa e rilanciata da Giampaolo Pansa, è soltanto un’inaccettabile mistificazione storica.

Occhiali rotti

Nella prossima vita indagherò l’inconscio. Mi intrigano il mistero e il miracolo della psiche umana, la logicità e l’illogicità di taluni passaggi, i salti incomprensibili a una prima e a una seconda lettura, le associazioni mentali spericolate e inspiegabili. Siamo carne, è vero. Siamo ciò che ci circonda, ci plasma, ci indirizza verso vite che a volte prendiamo in prestito, spacciandole per nostre. Ma siamo soprattutto intelletto, ragione capace di sopravvivere mentre tutto sfiorisce, nel deserto che attorno a noi si rivela quotidianamente. Siamo spirito imprigionato dentro la corazza dei nostri corpi, leggerezza che fluttua nell’indecifrabile nostro andare.

Ho visto un bimbo piangere e correre inutilmente dietro al padre. Ho pensato che, in quel preciso istante, il dolore del mondo avesse quel volto, quelle lacrime, quel singhiozzo disperato. Poi è iniziato “il viaggio”. Tanti altri bimbi piangenti, ovunque vi sia una guerra, una sporca guerra con le sue cluster bombs, i “pappagalli verdi” di un gioco per ragazzini senza infanzia che gioco non è, mani e piedi scaraventati a decine di metri dai corpi. Ovunque l’uomo tenti di sopraffare un altro uomo. Medio Oriente. La guerra in Iraq e un giornalista freelance, Enzo Baldoni, che racconta quel che vede (2004). Che non si limita al ruolo di testimone scomodo e che, per molte vittime dilaniate nel corpo e nell’anima, diventa una possibile ancora di salvezza. Il suo rapimento e la sua esecuzione. L’ignominia del titolo di un giornale (“Libero”), che spara in prima pagina l’articolo di Renato “Betulla” Farina, agente dei servizi: “Vacanze intelligenti”. Proprio così. Che vuoi, Enzo? In fondo, te la sei cercata. La prossima volta, stai a Milano, invece di fare l’alternativo.

Siamo materia leggerissima, che vola nello spazio immenso della nostra fantasia e corre dal pianto di un bimbo al messaggio di pace della foto dei “piedi spaiati di Mohammed” (all’epoca, Baldoni scrisse a Emergency per chiedere se si potesse fare qualcosa per l’amico iracheno che durante un bombardamento americano a Falluja aveva perso entrambe le gambe e aveva ricevuto due piedi “spaiati”, un 37 e un 38). E allora buona Pasqua, con le parole dedicate da Samuele Bersani a Baldoni in Occhiali rotti.

Gli echi di un’odissea?

Echoes per me è la versione del Live at Pompeii (1972), concerto registrato dai Pink Floyd nell’anfiteatro degli scavi archeologici vuoto, presenti solo i tecnici e la band. Il primo piano delle mani di Richard Wrigth sulle tastiere, David Gilmour che, a torso nudo, tira fuori dalla sua Fender Stratocaster sonorità e suggestioni incredibili. Per associazione, è anche Roger Waters che picchia il gong in A saucerful of secrets, mentre il sole sta tramontando alle sue spalle, o Nick Mason che perde la bacchetta durante l’esecuzione di One of these days e riesce a recuperarne un’altra senza perdere neanche un colpo.

Ho scovato su youtube, scoprendo poi di essere arrivato buon ultimo, una versione adattata al finale di 2001: Odissea nello spazio, film-capolavoro di Stanley Kubrick, uscito nelle sale nel 1968, tre anni prima della pubblicazione di Meddle, l’album che contiene i 23 e passa minuti della suite forse più nota dei Pink Floyd. Il regista americano aveva chiesto di potere utilizzare come colonna sonora canzoni tratte dai loro primi due album (The piper at the gates of down, 1967; A saucerful of secrets, 1968), ma la band rifiutò: “l’errore più grande che abbiamo mai commesso”, avrebbe in seguito dichiarato Waters.

Echoes e 2001 presentano parecchie sincronie, rilevate da tempo, ma Waters ha sempre sostenuto la tesi della loro casualità. Eppure, in alcune parti, il film sembra combaciare perfettamente con la canzone, suscitando angoscia e spiazzamento. Non so trovare altre parole per descrivere l’effetto dell’associazione tra la musica dei Pink Floyd e il cinema di Kubrick.