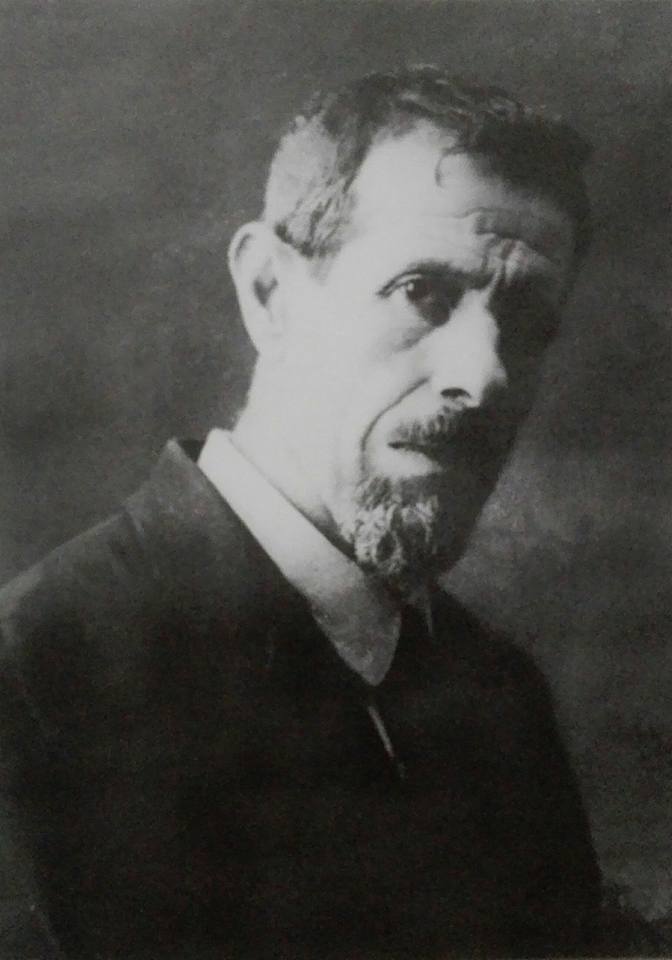

Un fotogramma frequente delle estati eufemiesi ritrae una coppia di anziani coniugi passeggiare per le vie del paese. Domenico Antonio Tripodi e la moglie Eufemia (“Fena”) Borzumato hanno il passo lento e l’occhio attento di chi conosce la storia di Sant’Eufemia e si sofferma per trovare conferme o per commentare le trasformazioni. Ma anche soltanto per incontrare gente, scambiare un saluto e intrecciare i ricordi. Da diversi anni per me estate significa avere la possibilità di conversare con il Maestro Tripodi (“L’Aspromontano”), godere della pacatezza del suo argomentare e della serenità che trasmette il suo eloquio, entrare in punta di piedi nel mondo dell’arte attraverso le sue preziose lezioni. Capire come nasce un artista, cosa lo rende unico, cercare di vedere attraverso i suoi occhi quello che occhi ordinari non riescono a percepire. Tripodi vive a Roma, ma in estate abita nella casa della sua infanzia, tra le poche a resistere al terremoto del 1908, che fu anche bottega di pittura e di scultura e studio fotografico del padre, Carmelo.

La nostra conversazione parte proprio da Carmelo Tripodi.

Cosa significava per un bambino degli anni Trenta-Quaranta vedere come venivano sviluppate le fotografie?

Ogni tanto mi infilavo nella camera oscura, anche se la mamma [Carmela Giordano] non voleva. Mio padre era un po’ indeciso, ma se vedeva che mi attaccavo ai pantaloni mi trascinava dentro: aggrapparmi alle sue gambe mi rassicurava in quella oscurità. Riuscivo a scorgere qualcosa del suo paziente lavoro, non molto perché non arrivavo al piano su cui operava. Quel buio era misterioso e affascinante.

Con la pittura era diverso?

Con la pittura era tutto visibile, era all’aperto. Nell’Ottocento erano arrivati ad una sofisticheria che facevano addirittura delle tende, dei pannelli come quelli che si utilizzavano al cinema per ottenere certi riflessi sulla persona che posava. Era molto bello, complesso. Ma mio padre creava anche le statuette del presepe. Osservavo le sue mani lavorare al braciere e poi vedevo uscire fuori le braccia, le gambe, le mani: i personaggi prendevano vita ed io ne ero affascinato.

Come ha iniziato a dipingere?

Da piccolo, con un carbone rubato dal braciere cercando di non farmi vedere da mia mamma. Eravamo in tempo di guerra e un pezzo di carbone costava. Ricordo quando scappavamo nella galleria [della linea taurense Sinopoli-Gioia Tauro], durante le incursioni aeree degli Alleati. Chi aveva i soldi riusciva a comprarsi la carne, quando c’era o quando ammazzavano gli animali, ma non tutti potevano. Un pezzo di carbone valeva tantissimo per le famiglie di allora.

Cosa disegnava con il pezzo di carbone sottratto dal braciere?

Avevo la mania di disegnare per terra. La casa aveva i pavimenti in tavola, per cui io con il carbone “andavo a mille”. Mia madre si metteva lì con una scopa in mano, in un angolo, perché sapeva che poi sarebbe toccato a lei pulire. Mio padre seduto al cavalletto, sornione, andava avanti con i suoi lavori: lui aveva capito che ero portato. Così io disegnavo al piano di sopra, ma la stanza era piccola. Non mi bastava tutto il pavimento per completare i miei disegni, per cui spesso la gamba di qualche personaggio “scendeva” sui gradini della scala. Riproducevo per terra quello che mio padre disegnava al cavalletto.

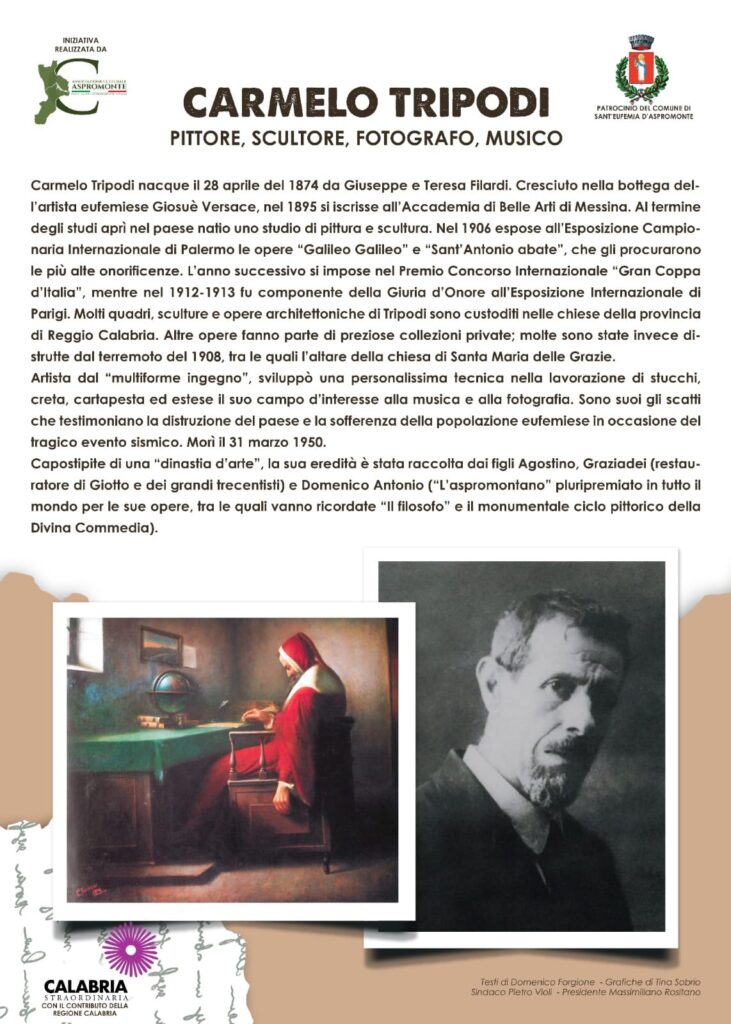

Chi era Carmelo Tripodi?

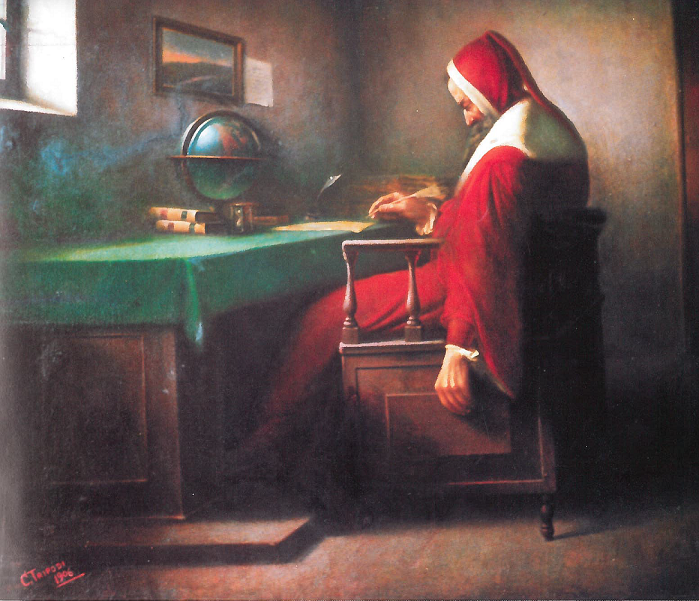

Mio padre è stato un artista grandissimo, che va riscoperto. È quello che faccio da diversi anni con il volume a lui dedicato, giunto ora alla terza edizione. Prendiamo ad esempio il suo “Galileo Galilei”, con quel bellissimo gioco di luci. Galileo riflette, studia: forse sta pensando al dissidio tra scienza e religione. Questo quadro mio padre lo dipinse nei primi anni del Novecento. Bisogna pensare a questo: nel 1906 il quadro parte da Sant’Eufemia sul carretto trainato dai muli degli “scandesci” [soprannome di una famiglia dedita al trasporto di cose], attraversa lo stretto e arriva a Palermo, dove viene premiato. Poi parte per Parigi, insieme al disegno “Sant’Antonio Abate”: le due opere vincono tutto quello che c’era da vincere.

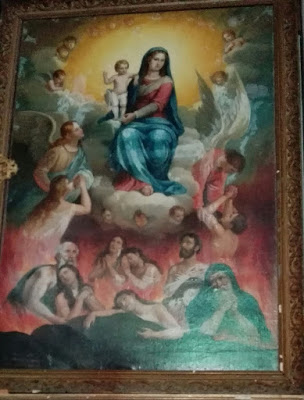

Carmelo Tripodi fu iniziato all’arte nella bottega di Giosuè Versace (autore, in particolare, di due tele pregevoli: San Luigi e Santa Chiara), il quale era figlio di Giuseppa Violi, decoratrice dei quadri dei Misteri gaudiosi e gloriosi nella chiesa del Rosario e, a sua volta, figlia di Domenicantonio Violi (suo un quadro dell’Immacolata Concezione). Nella prima metà dell’Ottocento a Sant’Eufemia operarono, inoltre, i fratelli Rocco e Paolino Visalli, a conferma di una tradizione antica e feconda. Un filo rosso che conduce a lei e ai suoi fratelli Graziadei e Agostino.

Sì, la mia formazione e quella dei miei fratelli è stata influenzata molto dalla produzione artistica di nostro padre. A Milano, dove arrivai nel 1953 (prima ero stato a Firenze e Siena, dove avevo molto studiato), ho “incontrato” Cézanne, Van Gogh, Matisse, Gauguin, gli impressionisti. E poi la pittura di Giorgio De Chirico, di Aligi Sassu, che è stato mio grande amico, di Aldo Raimondi. Quell’arte era la mia arte, il mio stile diventa più frastagliato. Gli oggetti, le figure prendono la luce del sole e la riflettono. Mio padre chiude l’Ottocento; io ho cercato di fondere il vecchio con il nuovo. Nei tre periodi della mia produzione artistica ho essenzialmente studiato l’uomo (e il mito); la natura, che ho ritratto nella sua sofferenza: come nel quadro del piccione ferito e morente che raccolsi e portai a casa, a Venezia; infine Dante.

|

| Il filosofo |

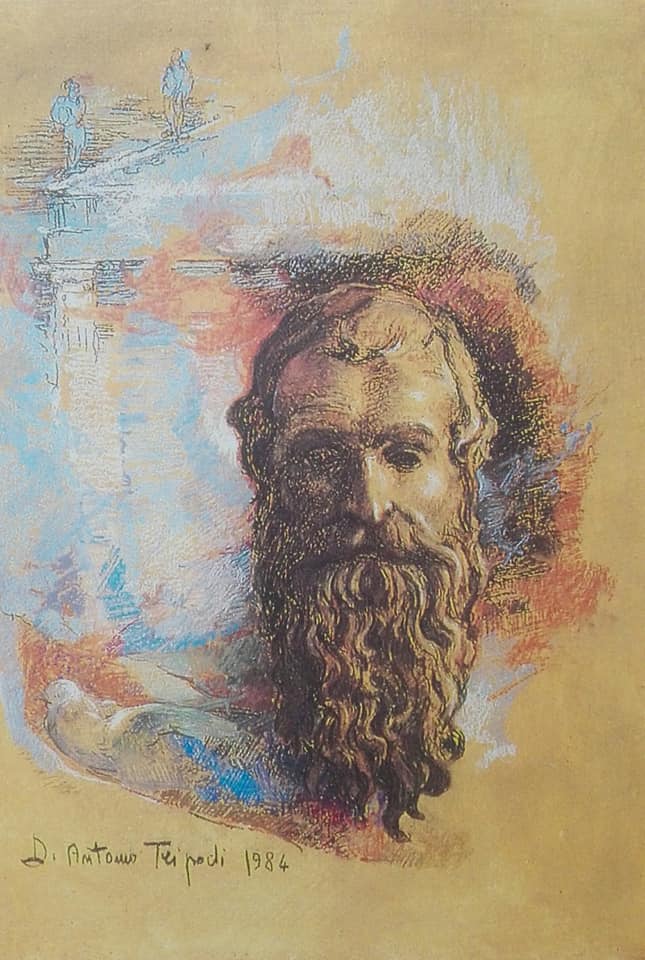

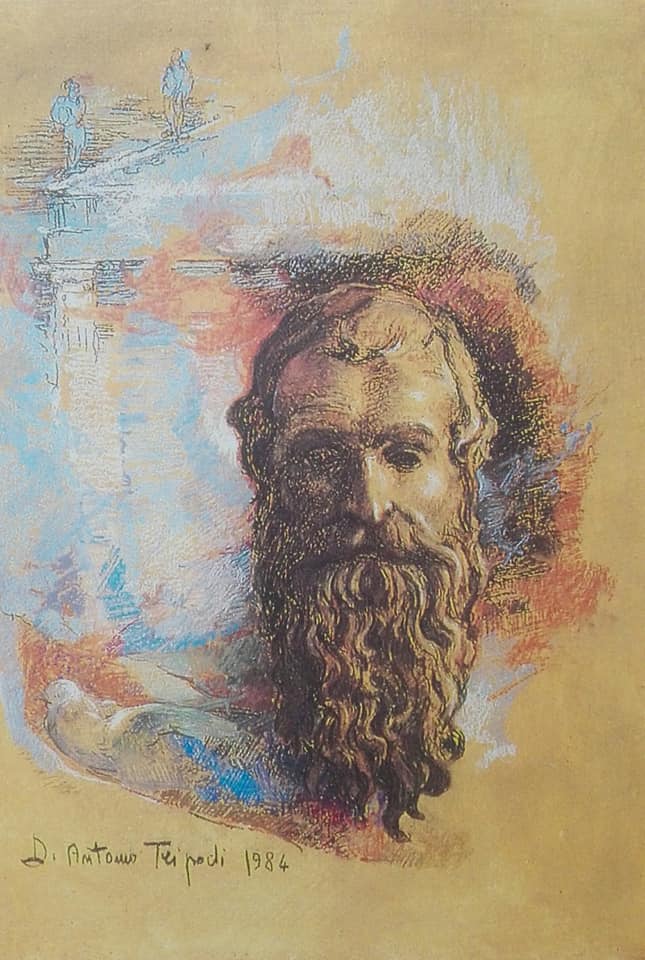

Il suo quadro più celebre è “Il filosofo”. Ci parli di quest’opera.

Si tratta di un dipinto del 1984 che ha una bella storia. Me l’hanno chiesto in tanti: politici come Amintore Fanfani e Luigi Gui, artisti come Don Backy e Gena Dimitrova, che nel 1986 aveva interpretato il Nabucco alla Scala di Milano. La Dimitrova era particolarmente insistente, ma le dissi: «Chiedimi una costola, ma non questo quadro». In quel periodo tenevo una mostra in via Manzoni, vicino alla Scala. Sul quotidiano “Il Giorno” uscì un articolo con la testa del filosofo in prima pagina. Dopo un paio di giorni mi contattarono da Torino le Edizioni Paoline: «Abbiamo visto la testa del filosofo. Venga perché abbiamo bisogno di lei». Mi recai a Torino cercando di capire il perché di quella necessità assoluta: “la provvidenza”, come mi avevano detto. Erano pronti per mandare in stampa dieci volumi di un’enciclopedia della filosofia e delle religioni e avevano bisogno dell’immagine del mio quadro, poiché in essa avevano visto la rappresentazione del pensiero di Sofocle.

Un motivo di grande orgoglio.

«Tripodi fa filosofia con i colori»: è questo l’orgoglio. Non la copertina in sé. Noi dall’Aspromonte facciamo filosofia, diamo forma fisica al pensiero dei filosofi.

È bella l’espressione “dall’Aspromonte”. Un artista che gira il mondo ed espone i suoi quadri a New York, Tokio, Istanbul, Parigi, Londra, Stoccolma, Mosca porta avanti le proprie radici, le proprie origini. Proprio a Mosca lei ha esposto le opere del ciclo dantesco: quanto studio c’è dietro i 150 quadri dedicati alla Divina Commedia, quanta fatica per riuscire a interpretare Dante e dare forma alla sua poesia?

|

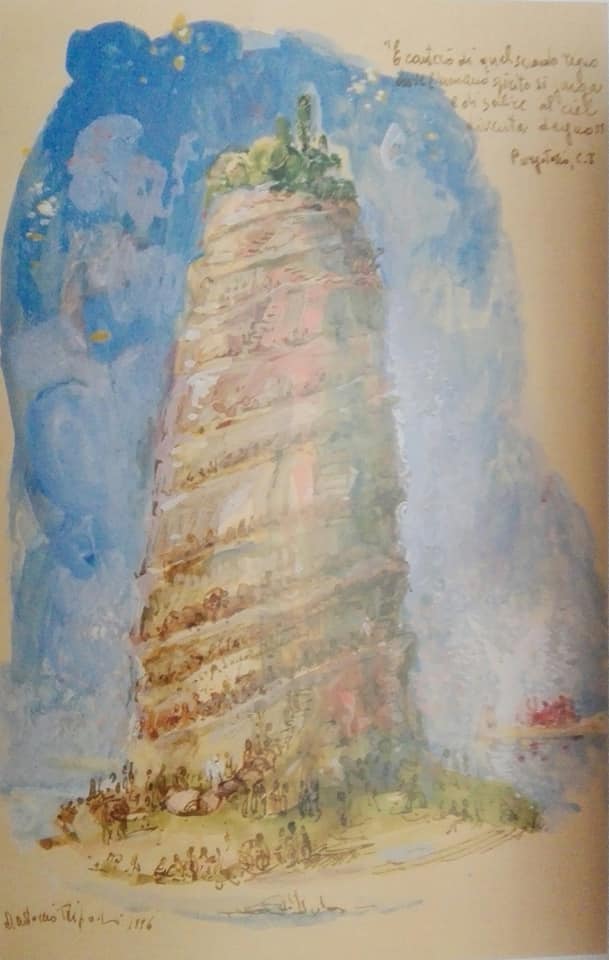

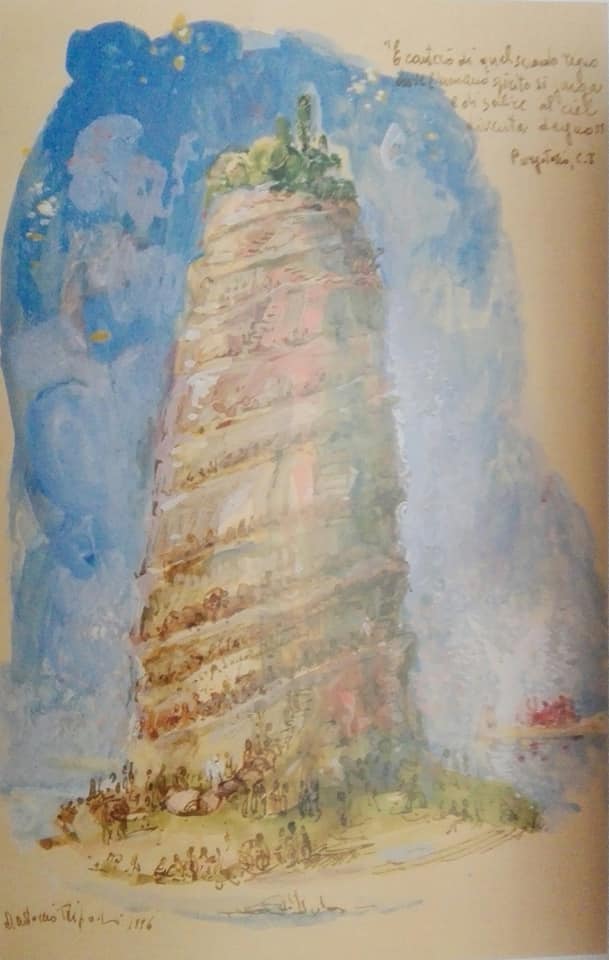

| Monte del Purgatorio |

Dante non ti lascia spazio per fare altro, ti prende tutto. Non si smette mai di studiarlo. Da bambino ero affascinato dalle anime del purgatorio dipinte da mio padre. Quelle fiamme lì, con le figure dentro, a quattro-cinque anni mi attraevano. I miei dicono che io mi arrabbiavo perché con il carbone non potevo farle rosse. Mio padre quindi era dantista, conosceva Dante e mi ha trasmesso l’amore lui. Poi l’ho studiato sui banchi di scuola. È una passione che si è sedimentata negli anni ed è maturata piano piano. Interpretare Dante significa anche “andare oltre” Dante e svilupparne in un certo senso il pensiero, così come credo di avere fatto con Manfredi, che Dante colloca nel terzo canto del Purgatorio. Il “mio” Manfredi ha un’espressione di pace e di tranquillità, ha già superato la fase di chi attende di conoscere quale pena dovrà scontare.

In conclusione, a me sembra che il tratto caratteristico della sua produzione artistica sia la convivenza dell’umanesimo con la religione e con la fede. È d’accordo?

Sì, è un equilibrio necessario: c’è l’uomo e c’è la spiritualità. Attraverso i miei lavori cerco di penetrare la materia, la carne: di tirare fuori la sostanza, l’essenza della natura umana. Per questo mi sono messo a lavorare con Dante. Dante ha tessuto una tela di salvezza per lui, ma anche per tutti gli uomini. Il fine ultimo della Cantica del Paradiso, come scrive a Cangrande Della Scala, è quello di rimuovere i viventi dallo stato di miseria e condurli allo stato di felicità. L’artista è uno strumento di Dio, come affermano chiaramente Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Per cui non si può che condividere il pensiero del critico d’arte Antonio Paolucci: «Per il pontefice l’artista è chiamato a rendere visibile, nella pienezza della sua libertà espressiva e quindi nell’esercizio della sua spontaneità di “creatore”, ciò che è trascendente, inesprimibile, “ineffabile”».

*Antonio Paolucci, tra l’altro Ministro per i Beni Culturali e Direttore dei Musei Vaticani, nel 2010 scrive a Domenico Antonio Tripodi: «Lei è un artista vero. Ha passato la vita attraversando l’arte e il servizio dell’arte in tutte le sue forme e l’Arte Le ha restituito cuore caldo e mente serena. Le sue interpretazioni pittoriche della Commedia sono molto belle. Lei dimostra ispirazione, sensibilità, passione, capacità evocativa e visionaria e, naturalmente, mestiere; una cosa che manca, purtroppo, agli artisti di oggi e che è sempre importante. Lei, Tripodi, è testimone ed è alfiere delle Arti. Auguri di ogni bene e di ogni successo».