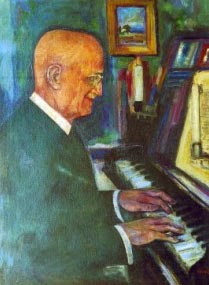

Forse non tutti sanno che Vittorio Visalli, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 15 ottobre 1859 e morto a Reggio Calabria il 27 giugno 1931, fu anche poeta. Il maggiore storico del Risorgimento calabrese è celebre soprattutto per due opere: I Calabresi nel Risorgimento italiano. Storia documentata delle rivoluzioni calabresi dal 1799 al 1862 (Torino, 1893) e Lotta e martirio del popolo calabrese. 1847-1848 (Catanzaro, 1928). Diede alle stampe anche diverse altre opere di carattere storico, i testi degli interventi pronunciati in conferenze tenute in tutta Italia e i volumi didattici di storia e di geografia scritti per gli alunni delle scuole elementari, delle scuole medie e delle classi inferiori del ginnasio. In anni più recenti l’editore Barbaro ha poi restituito alla comunità degli studiosi e agli appassionati di storia il volumetto Aspromonte (1995), curando la ristampa anastatica del lavoro che nel 1907 Visalli dedicò al ferimento di Giuseppe Garibaldi nel bosco degli “Zappineddi”, in contrada Forestali (29 agosto 1862).

Lo storico eufemiese ebbe riconoscimenti ufficiali già a un anno dalla morte, con la collocazione di un busto in bronzo presso la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, che custodisce anche i circa 1.500 volumi del catalogo “Donazione Vittorio Visalli”, mentre le carte utilizzate per la stesura delle sue opere storiche sono oggi conservate presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria (“Fondo Visalli, 1815-1893”).

Per niente noto è invece il Visalli poeta. Eppure esiste una sua raccolta di 47 componimenti (Semel), stampata presso la tipografia Giuseppe Lopresti di Palmi nel 1894 e oggi praticamente introvabile. Il titolo del volume fa riferimento alla sentenza latina semel in anno licet insanire (“una volta all’anno è lecito impazzire”), come lo stesso autore precisa spiegando “in breve e sinceramente” il motivo della pubblicazione del libro: «Non v’è uomo che durante la sua giovinezza non abbia sentito il bisogno di dare una capatina, più o meno fortunata, nel regno delle Muse; che non abbia sentito nel cervello una fioritura spontanea di poesia, cui l’esuberanza del sentimento e dell’immaginazione alimenta e feconda. Ed anch’io feci come tutti gli altri, e molti fogli rabescai di sonettini e canzonette e versi sciolti, che andavo qua e là disseminando nei giornali o su gli scrittoi di persone amiche, senza curarmi più che tanto delle loro vicende. Ma ora che la rigida prosa della vita e qualche filo bianco tra i capelli mi cominciano ad avvertire che giunge il momento di ammainare le vele, ora ho voluto mettere insieme alcune delle superstiti paginette, e conservarle come ricordo delle fuggite illusioni, dei dolori sofferti. […] È stata una follia? Non lo so dire. Ma se la sapienza antica tollerava che s’impazzisse una volta all’anno, SEMEL IN ANNO, tanto meglio posso chiedere scusa io se sbaglierò, almeno in materia di versi, questa sola ed unica volta».

Le poesie del giovane Visalli, suddivise in tre sezioni (“Calabria”, “Spigolature”, “Pagine grigie”), risentono delle influenze letterarie di fine Ottocento: rime di carattere storico, nelle quali emerge il contrasto tra i grandi ideali del Risorgimento e la miseria della realtà dell’Italia unita; versi che rimandano al classicismo carducciano; liriche intimiste o impregnate del sentimento panico della natura. I temi prevalenti: pene d’amore e gioie dell’amore, morte e vita. Ma anche la condanna dei costumi del tempo, che costituisce il nucleo centrale di alcuni dei componimenti presenti nell’ultima sezione. Ad esempio in “Fine di un monologo”, una sorta di omaggio al poeta Giuseppe Giusti, massimo esponente della poesia satirica nell’Ottocento e creatore del personaggio Gingillino:

È ver: la penna, la vanga, il martello

non dàn guadagno e sciupan molto presto;

più rende una levata di cappello

che non sei mesi di lavoro onesto.

Bisogna che s’appoggi ad un Lucullo

e divenga un suo servo, suo trastullo,

chi non vuole morir povero e brullo.

Strisciar bisogna come Gingillino,

lodare tutto, volgere il pensiero

secondo il vento, e star dimesso e chino

come salcio piangente al cimitero.

Ahimè, la mia colonna vertebrale

è dritta, è salda, e sarà sempre tale!

Mi toccherà finire a l’ospedale.