Il 30 novembre ricorre il centenario della morte del maggiore Luigi Cutrì, medaglia d’argento al valor militare nella Prima Guerra Mondiale, al quale Sant’Eufemia dedica una delle sue vie più importanti nel rione Pezzagrande, sorto ex-novo in seguito al terremoto del 1908. Per la sua ampiezza, via maggiore Cutrì è anche nota come “la quindici metri” e tutt’ora ospita le bancarelle del tradizionale mercato domenicale.

Un’occasione per fare memoria riproponendo, con qualche modifica non sostanziale, la biografia di questo figlio della nostra terra che avevo già ricostruito nel libro “Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte” (Nuove Edizioni Barbaro, 2013, pp. 48-50).

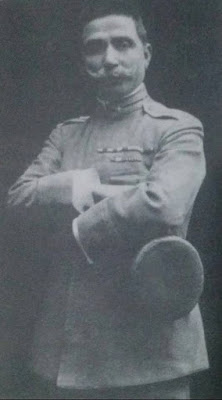

Luigi Cutrì, di Bruno e Maria Giuseppa Versace, nacque a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 9 agosto 1869. Ad appena 17 anni si arruolò volontario nell’esercito e da sottotenente, nel 1889, prese parte alla campagna di Etiopia, guadagnando una medaglia di bronzo e l’encomio solenne del capitano Umberto Ademollo:

Egli – ricordò Bruno Gioffrè nella commemorazione ufficiale – era già sottotenente, allor quando un funesto delirio di imperialismo trascinava le nostre schiere, i soldati della rivoluzione più civile e più santa, alla conquista dell’agguerrita Etiopia, alla sconfitta d’Adua. Ma non onta gli venne della sconfitta collettiva: egli, al seguito della brigata Da Bormida, che vi segnò col sangue pagine eroiche, in una memoranda carica di baionetta, che parve, per brev’ora, foriera di vittoria, egli emerse combattendo da leone, come di lui scrisse allora il capitano Ademollo, e una medaglia al valore, e la rapida promozione a tenente sancirono ed onorarono l’alta condotta del prode.

Nel 1911 partecipò con il grado di capitano alla guerra italo-turca (o di Libia) che consegnò all’Italia la “quarta sponda” e ne determinò l’ingresso vero e proprio tra le potenze coloniali del tempo. Tra novembre e dicembre, si distinse negli scontri che, a Derna, videro impegnati i soldati italiani agli ordini del generale Vittorio Trombi contro le truppe capeggiate da Enver Bey, che sarebbe stato tra i responsabili del genocidio armeno durante la prima guerra mondiale. L’impresa valse a Cutrì il conferimento della croce dell’Ordine militare dei Savoia:

E quando – prosegue Gioffrè – squillò di nuovo la diana di guerra, quando fra i minareti e fra le palme di Libia ruggì sui venti del deserto, come carne d’Omero, la rapsodia novissima dei garibaldini del mare, egli fu a Derna, modello e sprone a tutti, costruttore ingegnoso e paladino invincibile della gloriosa ridotta che fu, in suo onore, battezzata col nome di Calabria. Tutti leggemmo le difesa magnifica ch’egli fece, nell’aspra notte in cui l’orde fanatiche del più gran generale del nemico, Enver Bey, l’assalirono con forze enormi e accanimento feroce. Tutti apprendemmo che la compagnia del capitano Cutrì era la vera compagnia della morte: prima per ardimento, per disciplina, per fede. Egli tornò dall’Africa fiero e felice più del successo nazionale, che della croce dell’Ordine Militare di Savoia che gli fregiava il petto, segno supremo d’onore concesso a pochi sommi, e del quale ebbe a Genova, non è ancora un anno, la compiacenza e la ammirazione del Re. Di lui scriveva ne’ suoi rapporti ufficiali la radiosa figura del Generale Trombi, testé passata dal turbine di guerra agli ideali splendori della gloria: «mai medaglia al valore brillò più degnamente al petto di un soldato». E il capitano La Paglia, ufficiale al seguito dell’eminente Generale Lequio, ci diceva commosso: «il vostro concittadino, Capitano Cutrì, onora davvero l’esercito».

Nel testo del decreto reale che accompagnò la consegna della medaglia si legge:

Per l’ammirevole prova di coraggio ed ardimento, data nella notte dall’11 al 12 febbraio 1912, impartendo sotto il fuoco nemico eccellenti disposizioni, dirigendo ottimamente il fuoco ed incitando con l’eroico suo esempio i dipendenti alla resistenza, con la quale riuscì a respingere brillantemente un violento attacco nemico.

Allo scoppio della Grande Guerra, Cutrì partì volontario e fu destinato al fronte sul Carso. Ferito il 4 luglio nell’assalto portato dalle truppe italiane al monte Podgora (Piedimonte di Calvario, frazione di Gorizia), fu nominato maggiore del 12° reggimento fucilieri per merito di guerra e assunse il comando del battaglione. Morì il 30 novembre 1915, nel corso dell’ennesimo scontro sul monte Podgora, durante la Quarta battaglia dell’Isonzo.

Il rapporto ufficiale, redatto l’11 dicembre successivo, metteva in evidenza l’eroismo del militare eufemiese:

Dacché assunse il Comando del Battaglione, s’impose subito ai dipendenti, ufficiali e truppa, per le sue eccellenti virtù militari e per le squisite qualità di cuore. Egli volle con diligenza coscienziosa ispezionare le posizioni, riconoscere tutto il settore d’operazione, rendersi conto di tutto prima d’impegnare le sue truppe. Amava percorrere di giorno e di notte le posizioni, sollecitando i lavori di rafforzamento e le opere di approccio alle trincee nemiche, dando suggerimenti, incoraggiando. Ed i soldati restavano incoraggiati per il solo fatto che lo vedevano e lo sentivano in mezzo a loro, come loro esposto a tutti i rischi, e più di chiunque impavido. Tutti ammiravano il suo coraggio, soprattutto perché il disprezzo del pericolo in lui derivava non da un senso di passiva rassegnazione alla fatalità, bensì da una fonte più pura e più degna: il sentimento del dovere.

E ancora al suo eroico senso del dovere l’arcidiacono Antonino Tripodi, che ne era stato compagno di scuola, improntò il suo “discorso in memoria”:

Luigi Cutrì ferito, dolorante all’ospedale non mostrava altro desiderio che di guarire presto per tornare al fronte coi suoi fratelli. E tornò, non completamente guarito, e combatté da valoroso e guidò le sue truppe più volte con slancio magnifico alla vittoria.

Decorato di medaglia d’argento al valor militare e definito dallo stesso Tripodi “un poeta della milizia”, a Luigi Cutrì i fascisti di Sant’Eufemia d’Aspromonte intitolarono il fascio di combattimento costituito nel 1922.

*Fonti:

– Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918. Albo d’oro, volume IV – Calabria, Provveditorato generale dello Stato – Libreria, Roma 1928, anno VI (ristampato da Iiriti editore, Reggio Calabria 2008), ad nomen.

– Bruno Gioffrè, Per un prode. In onore di Luigi Cutrì, maggiore del 12° reggimento fanteria, caduto sul campo il 30 novembre 1915, Ditta D’Amico, Messina 1916.

– Enzo Misefari – Antonio Marzotti, L’avvento del fascismo in Calabria, pellegrini editore, Cosenza 1980, p. 121.

– Antonino Tripodi, Discorso in memoria di Luigi Cutrì, in Calabria avanti (a cura di Pasquale Enzo Tripodi), Edizioni Dimensione 80, Roma 1981, pp. 93-105. Ivi, pp. 101-102.

– Francesco Marafioti, Il maggiore Luigi Cutrì, in “Incontri” – periodico edito dall’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, numero unico in attesa di registrazione, dicembre 1988, p. 4.

**La fotografia del maggiore Luigi Cutrì è tratta da: Caterina Iero, Sancta Euphemia. Cenni storici, vita civile e costumi a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Laruffa Editore, Reggio Calabria 1997, p. 157.