Il 9 febbraio Vincenzo Fedele, elegante come sempre, ha festeggiato i suoi novant’anni. Per chi, come me, ha mosso i primi passi nello straordinario mondo dell’associazionismo prendendo parte alle molteplici iniziative promosse dall’associazione culturale “Sant’Ambrogio”, Vicenzinu u’ Signuri è stato un solidissimo punto di riferimento. Un esempio di impegno civile per la crescita della nostra comunità che già alla fine degli Ottanta, quando la mia generazione stava per diventare adulta, aveva scritto pagine indelebili nella storia del folclore, della tradizione e del costume di Sant’Eufemia.

Vicenzinu, come viene da tutti affettuosamente chiamato, appartiene alla rara schiera degli uomini “d’altri tempi”. Di un’educazione disarmante nei confronti di qualsiasi interlocutore, sorridente, aperto alla discussione e amante del bello. L’aspetto caratteriale che più mi ha sempre colpito è proprio questa sua instancabile ricerca della bellezza. Che non è stata soltanto quella di confezionare il vestito più grazioso e il cappotto o la giacca perfetti, da eccellente sarto “iniziato” nella bottega di famiglia e perfezionatosi a Milano, quando ancora le macerie della guerra occupavano le strade. Certo: il carattere deve per forza avere “risentito” della sua naturale predilezione per l’armonia dei colori e per la delicatezza delle stoffe. Ma Vicenzinu alla bellezza è spesso arrivato lasciandosi guidare dall’amore per il suo paese, che non ha mai smesso di considerare uno scrigno di tesori da scoprire, valorizzare, salvare dall’oblio e consegnare a “quelli che verranno”. Un po’ come ha fatto per decenni con le fotografie, i documenti e quei ritagli di giornale che solo lui può riuscire a scovare tra le carte del suo immenso e prezioso archivio personale.

Il suo impegno nasce da questo convincimento e si realizza concretamente con le attività religiose e culturali dell’Azione Cattolica negli anni Cinquanta, periodo in cui si guadagnò il soprannome u’ Signuri, dal ruolo di Gesù Cristo interpretato nella prima e per svariate edizioni dell’ormai tradizionale “Processione del Misteri” del Sabato Santo.

Risale invece agli anni Sessanta il suo protagonismo all’interno dell’associazione regionale dei sarti calabresi, con le sfilate di moda e il “Premio Nefertiti” assegnato alla miss più elegante in una piazza Libertà sempre troppo piccola per contenere il pubblico presente. Quindi, la lunghissima presidenza della “Sant’Ambrogio” (costituita nel 1975), che ha segnato un’era caratterizzata da iniziative sviluppate su più fronti. Gli anni d’oro del gruppo folcloristico, della valorizzazione della tradizione culinaria con la sagra delle pannocchie e delle crespelle, del turismo religioso. Gli anni della riscoperta della memoria collettiva, grazie all’impulso che sul finire degli anni Settanta portò al gemellaggio tra i comuni di Sant’Eufemia e Milano, in ricordo dell’eccezionale contributo fornito alla comunità eufemiese dal Comitato milanese di soccorso per i danneggiati del terremoto del 1908: più volte “ospite d’onore”, nelle celebrazioni ambrosiane del 2001 l’associazione è stata infine insignita del prestigioso “Ambrogino d’Oro”.

L’azione dell’associazione Sant’Ambrogio nel tessuto sociale e culturale è stata molto incisiva (da ricordare, ancora, i giochi di piazza e i “Minifestival”, i carri allegorici del Carnevale e il teatro, la Festa delle Famiglie) e per certi versi anticipatrice di tutta una serie di attività che oggi, direttamente o indirettamente, hanno un debito nei confronti di quella esperienza.

L’azione dell’associazione Sant’Ambrogio nel tessuto sociale e culturale è stata molto incisiva (da ricordare, ancora, i giochi di piazza e i “Minifestival”, i carri allegorici del Carnevale e il teatro, la Festa delle Famiglie) e per certi versi anticipatrice di tutta una serie di attività che oggi, direttamente o indirettamente, hanno un debito nei confronti di quella esperienza.

Il periodico “Incontri” – edito dall’associazione per quasi due decenni – ha raccontato la storia delle generazioni protagoniste della ricostruzione materiale e morale del dopoguerra, alle prese sul finire degli anni Novanta con lo smarrimento causato dalla disillusione politica e dalla crisi economica: un orizzonte di valori sempre più confuso, che caratterizza anche il nostro presente. Ma la “Sant’Ambrogio” ha anche tentato di “ricucire” i brani di un passato conosciuto a frammenti, quando non addirittura ignorato dagli stessi eufemiesi. Sforzo encomiabile, il cui esito più alto si è avuto con l’organizzazione del Convegno di studi per il bicentenario dell’autonomia del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (14/16 dicembre 1990), i cui atti sono stati successivamente editi da Rubbettino (1997), a cura di Sandro Leanza: una data che segna l’avvio di una feconda stagione di studi sulla storia di Sant’Eufemia, che è arrivata ai nostri giorni e che ha prodotto diverse pubblicazioni ispirate a quel lavoro.

Bene ha fatto l’amministrazione comunale di Sant’Eufemia, nel 2012, a premiare Vincenzo Fedele “per la tenacia, la passione e l’altruismo che lo ha sempre contraddistinto in tutti questi anni di instancabile impegno socio-culturale nel proprio territorio e nel proprio paese”.

Sosteniamo il nostro liceo

Non ho difficoltà a confessare la mia assoluta e volontaria mancanza di neutralità in tutte le questioni che riguardano il liceo scientifico “E. Fermi” di Sant’Eufemia. Questione di cuore, probabilmente. Ma non è solo questo. Certo, la circostanza che là dentro io vi abbia trascorso anni formidabili – dal punto di vista della formazione, ma anche sotto il profilo della crescita personale – ha indubbiamente il suo peso. È, insomma, qualcosa che ha molto a che fare con il sentimento della gratitudine. Proprio per questo, ogni qual volta me ne viene data l’opportunità, sono lieto di poter “restituire” qualcosa del tanto che mi è stato dato: si tratti di incontrare gli studenti per parlare di libri o di volontariato, oppure collaborare per l’organizzazione di iniziative culturali.

Sono fermamente convinto che il liceo “Fermi” rappresenti un baluardo di civiltà e la speranza di un futuro migliore per i ragazzi del nostro territorio. Pertanto occorre difenderlo con tutte le forze e spendersi per far sì che sia messo nelle condizioni di crescere sempre di più.

Nella sua storia quarantennale, è stata costante la presenza di un corpo docente qualificatissimo, per preparazione e per doti umane. Professoresse e professori che hanno inteso e intendono il proprio lavoro come un servizio alla comunità che li ha adottati, riconoscente. Un privilegio che, sommato alla presenza di alcune vivaci realtà associative, negli anni ha notevolmente contribuito alla crescita culturale e civile di Sant’Eufemia. Ciò costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che non possiamo permetterci il lusso di disperdere se non vogliamo rischiare pericolosi salti all’indietro.

A partire dal prossimo anno scolastico (2016/2017), l’indirizzo di studio scientifico sarà affiancato dal liceo delle scienze umane e dal liceo linguistico. Un risultato straordinario per Sant’Eufemia, che pone la nostra cittadina sullo stesso piano di realtà più popolose e per il quale grande merito va riconosciuto alla tenace dirigente Graziella Ramondino. Ma si tratta soprattutto di un’opportunità che le famiglie eufemiesi devono cogliere senza esitazioni, considerato che l’ampliamento dell’offerta formativa consentirà a un numero maggiore di ragazzi provenienti dalla scuola media di non doversi necessariamente spostare per frequentare istituti superiori corrispondenti alla propria indole e ai propri interessi culturali.

Chiunque abbia a cuore le sorti della comunità eufemiese, deve augurarsi il successo di una proposta che ha tutti i presupposti per riuscire e per produrre un significativo salto di qualità: nuova sede e docenti molto preparati in primis. Bisogna però anche darsi da fare per favorire questo risultato. Come? Semplice: con il contributo che, da cittadini protagonisti della realtà in cui viviamo, saremo in grado di offrire incoraggiando l’iscrizione dei nostri figli presso gli istituti superiori presenti a Sant’Eufemia. D’altronde, se a tutte queste ottime ragioni ne vogliamo aggiungere una più “materiale”, perché andare a cercare fuori ciò che si può avere in casa con minore dispendio di energie (alzarsi presto, rientrare nel pomeriggio) e di denaro (abbonamento per l’autobus o comunque spese per il trasporto e, più in generale, i costi della trasferta)?

Il mercato a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Il mercato a Sant’Eufemia ha una tradizione consolidata, giunta fino ai nostri giorni nonostante i tempi siano cambiati e le abitudini pure. Nel secolo scorso e alla fine dell’Ottocento esso costituiva un momento di grande dinamismo economico e sociale, caratteristica oggi un po’ sbiadita: “colpa” di una maggiore mobilità per gli individui, con la conseguente possibilità di fare acquisti ovunque e a qualsiasi ora del giorno (a volte anche della notte), sette giorni su sette.

Non sempre è stato così. Il mercato settimanale ha dato lustro a Sant’Eufemia, portandovi gente e denaro, facendo di questo piccolo centro pre-aspromontano un punto di riferimento e di incontro per le popolazioni dei paesi limitrofi. Nel suo capolavoro La signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi vi fa arrivare il protagonista, partito da Santa Cristina per acquistare due “cartate” di pasta da cinque chili, aringhe sotto sale e una “pinna” dell’apprezzatissimo pesce stocco. Tutte le botteghe di generi alimentari erano infatti provviste delle vasche per la produzione dello stocco, un’arte per la quale Sant’Eufemia era nota in tutto il circondario, come mi confermò un professore universitario originario di Bagnara Calabra che ogni domenica vi saliva apposta – a “passaggi” o a piedi – mandato dalla madre, negli anni Sessanta del secolo scorso.

L’area in cui si svolgeva il commercio di mercanzie, generi alimentari, prodotti dell’artigianato e animali era l’attuale piazza Purgatorio, che sul finire del XIX secolo era appunto denominata Piazza

Mercato. Qui si teneva il mercato, a partire dal 1889 due giorni a settimana (giovedì e domenica), in seguito soltanto di domenica, giorno festivo che riusciva a convogliare in paese un maggiore numero di acquirenti. Va ricordato che prima del terremoto del 1908 le abitazioni erano distribuite tra “Vecchio Abitato” e “Petto”: la “Pezzagrande” era aperta campagna, per cui il mercato si svolgeva in quello che allora era il centro del paese, tra la piazza e i bordi della strada provinciale che da Bagnara si spingeva fino ai comuni dell’entroterra aspromontano. Proprio lo spostamento del mercato domenicale fu uno dei motivi di maggiore contrasto tra i fautori della ricostruzione del dopo terremoto nella vecchia area e i sostenitori dello spostamento nell’area della “Pezzagrande”, allorquando (8 agosto 1910) il consiglio comunale deliberò il trasferimento del mercato nel nuovo rione.

Tra XIX e XX secolo Sant’Eufemia era uno dei maggiori centri del comprensorio. Lo confermano i dati del censimento della popolazione (6.252 abitanti nel 1871, 5.888 nel 1881, 6.285 nel 1901, 6.136 nel 1911), costituita perlopiù da braccianti agricoli e pastori: il ruolo per la riscossione del diritto di pascolo nelle proprietà del comune per l’anno 1895 riporta 28 allevatori, per un totale di 4.167 capi di bestiame. Il ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa sulle professioni ed esercizi per l’anno 1878 riporta invece 66 nominativi: 18 “pizzicagnoli” (venditori di generi alimentari), 11 panettieri, 5 dolcieri, 5 macellai, 5 calzolai, 4 farmacisti, 4 rivenditori di farine e altro, 3 droghieri, 3 venditori di ferro e altro, 3 venditori di generi diversi, 2 negozianti di legname e altro, 2 negozianti di tessuti, 1 “merciaio” (venditore di stoffe, bottoni, aghi, filati).

Con il trasferimento del mercato nel nuovo centro abitato, l’area destinata alla compravendita del bestiame acquisì la denominazione di “mercato dei porci”. Si trattava dello spiazzo (oggi edificato) posto sotto la via “maggiore Cutrì”, utilizzato anche come pubblica latrina dalle famiglie che ancora nell’immediato secondo dopoguerra vivevano in baracche prive di luce, servizi igienici e acqua. Era però anche un luogo di divertimento, poiché ospitava il tendone del circo di “Fortunello” o di quello più celebre di “Zavatta”.

Pur nell’ambito di un’economia quasi di baratto, era numerosa la presenza di piccoli artigiani, molto rinomati per la loro maestria: orafi, falegnami, ebanisti, cesellatori, cestai, tintori, tessitori, sarti, calzolai, conciapelli, forgiatori, fabbri, ferrai, tornitori, ramai, cerai. Una tradizione che si è perduta nel tempo, ma che meriterebbe di essere riscoperta, rivalutata e, perché no, rilanciata.

C’era una volta il tennis

Chi non hai mai provato la sensazione di trovarsi in una circostanza “già vista”? L’improvviso riemergere nella memoria di ricordi sospesi tra sogno e realtà è il fenomeno del déjà vu: un passante che ci sfiora, una frenata brusca con l’automobile, un profumo, un suono che appartengono a una situazione già vissuta nel passato. Che sappiamo come andrà a finire, mentre si svolge.

A me capita entrando in pineta, soprattutto quando la primavera sta per esplodere. Il sole tiepido di marzo mi riporta agli anni del tennis, ormai lontanissimi nella memoria mia e del paese. Da oltre un decennio il campo da tennis vive infatti una condizione di abbandono ed è incredibile come nessuno riesca a rilanciare una disciplina sportiva che ha avuto stagioni gloriose. Uno sport che ha aggregato generazioni di eufemiesi e reso vivace un angolo di paradiso, quale è la nostra pineta comunale con la sua brezza fresca, che d’estate è un balsamo miracoloso per coloro che soffrono il caldo.

La vitalità di un paese si misura dal rapporto virtuoso che l’uomo riesce a instaurare con l’ambiente che lo circonda. L’abbandono è sinonimo di morte. Quanti sono nel nostro paese, oggi, gli spazi morti? Beninteso, ciò dipende pure da una socialità che è parecchio mutata rispetto anche soltanto a due decenni fa e che è – ahimè – prevalentemente “virtuale”.

Fatto sta che i luoghi di aggregazione stanno sparendo. Di sicuro è svanita la loro originaria funzione. I cortili sono ormai scomparsi o, se ci sono, hanno perso l’antico fascino di luogo in cui le famiglie condividevano con i vicini della porta accanto gioie e dolori. Le strade servono soltanto a collegare un posto con un altro, ma sono prive di calore: quasi scomparse le biciclette, per non dire dei palloni che rotolavano lungo le discese mentre dietro orde di ragazzi si affannavano per raggiungerli. Le piazze sempre più vuote o comunque non “vissute”: giusto qualche bambino, finché non raggiunge l’età che gli consente di affrancarsi dalla tutela dei genitori.

La pineta di venti, trenta, quarant’anni fa per molti eufemiesi è il posto delle fragole, perché rimanda all’innocenza e alla felicità di tempi che non torneranno mai più, all’adolescenza fatta di sogni e semplicità. Tra i suoi alberi sono nati amori, altri sono naufragati. Sulle sue panchine si sono accomodati migliaia di giovani e meno giovani. Sono queste le scene che rivedo quando ne varco l’entrata. Nonostante sia cambiata “fisicamente”, se si chiudono gli occhi e si sta in silenzio, è possibile ascoltare la vita trascorsa.

In questo passato c’è il tennis, che tutti abbiamo praticato. Con la racchetta di legno, prima che esplodesse la mania dei più moderni semiracchettoni. Tutti. Quelli che non sono mai riusciti a impostare il rovescio. Quelli che “forzavano” prima e seconda battuta. I “pallettari” che attendevano sempre l’errore degli avversari. Da marzo a settembre-ottobre era una gara a chi riusciva a prenotare il campo. Sempre occupato. E poi, d’estate, i tornei con 50-60 partecipanti: tutti affascinati dall’abilità con cui Rocco Vizzari riusciva a comporre i tabelloni di singolare, doppio e doppio “giallo”, tra teste di serie e turni preliminari, per dare a tutti almeno una chance di passaggio del primo turno.

Perché quel movimento è scomparso? Certo, il “pensionamento” di un fuoriclasse dell’organizzazione come Rocco Vizzari ha inciso parecchio. L’emigrazione universitaria e lavorativa di due-tre generazioni trainanti ha fatto il resto. Tuttavia, a mio modo di vedere, a un certo punto sono mancate le condizioni minime per poter continuare. Vale a dire: un impianto tenuto in discrete condizioni e un custode responsabile.

Per rilanciare il tennis e rivitalizzare la pineta comunale occorrerebbe ripartire da qua. Riprendere quel filo, spendendo pochi soldi per sistemare la recinzione, comprare la rete e pitturare il campo; quindi affidarne a qualcuno la gestione, stabilendo orari di apertura e di chiusura della pineta (se la videosorveglianza implica dei costi eccessivi) per evitare che i soliti vandali distruggano quanto di bello il nostro paese ha da offrire.

La cartolina dal fronte del soldato Siviglia

Viaggiava lenta l’informazione negli anni della Prima guerra mondiale. Niente a che vedere con la nostra attualità di orrori che i social network fanno rimbalzare da una parte all’altra del pianeta, proprio mentre accadono. No, un secolo fa passavano mesi, a volte anni, prima che a casa potessero conoscere il destino di padri, mariti e figli che l’Italia aveva inviato a combattere in terre lontane, dal nome oscuro. Per “semplificare e accelerare le comunicazioni relative ai militari al fronte tra il Ministero della Guerra e le rispettive famiglie”, nel 1915 fu costituito l’Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, che aveva due sedi centrali (Bologna, per i militari di terra; Roma, per quelli di mare) e circa 8.400 tra sezioni e sottosezioni disseminate nelle province. Una straordinaria manifestazione di amor patrio e di solidarietà che coinvolse più di 25.000 volontari (in prevalenza donne), impegnati nella schedatura delle notizie e nello smistamento della corrispondenza, oltre che nella gestione del rapporto diretto con le famiglie tramite gli sportelli, dove i congiunti dei soldati si recavano per conoscere le informazioni raccolte nelle sedi di Comando o dei Distretti e conservate negli schedari.

Alla sottosezione di Reggio Calabria dovette rivolgersi Domenica Nocera, da troppo tempo ormai senza notizie del marito Giovanni Siviglia, inquadrato nel 131° Fanteria di stanza tra le pietre di quel monte San Michele che ispirò i versi immortali di Ungaretti. Già oltre la trentina, il capraio Siviglia (classe 1883) era al suo secondo matrimonio, poiché la prima moglie (Rosaria Cutrì, sposata nel 1906) l’aveva lasciato vedovo sul finire del 1913. Erano tempi in cui “c’era bisogno di una donna in casa” e così, già nel marzo del 1914, si era risposato. Quindi la chiamata alle armi e un lungo, lunghissimo silenzio. Le annotazioni riportate sullo schedario segnalano diversi ricoveri: presso l’ospedale di campo 211 a Palmanova (6 febbraio 1916) per una ferita nella “regione interscapolare”; presso l’ospedale militare di riserva di Portogruaro (4 marzo 1916), per una ferita al fianco destro; presso l’ospedale militare di Padova (10 marzo 1916), tenuto “in osservazione”. E da qui, il 2 luglio 1916 indirizza alla moglie una cartolina “in esenzione da tassa”, magro privilegio concesso dal governo al proprio esercito. L’italiano è quello stentato di chi riesce a scrivere poco più del proprio nome – ed è già un successo in tempi di analfabetismo endemico:

«Carissima consorte rispondo alla tua il quale mi dice che goti ottima salute assieme ai nostri cari bambini come il simile è di me. Di più mi dice che o scritto a mia madre la causa della mia mia malattia no a te io ammia madre non li o scritto nulla e per quanto alla mia malatia e cosa di nulla perciò come ti ripeto non starti ampressionare che speriamo al buon Dio che guarisco del tutto. Ultimo mi prolungo saluto e miei e i tuoi genitori a chi domanda di me. Saluto te con tanti baci ai nostri cari figli e sono per sempre il tuo affezionato consorte Siviglia Giovanni».

Il soldato di Sant’Eufemia tranquillizza la moglie: neanche alla madre, contrariamente a quanto lei pensava, aveva rivelato le ragioni del suo ricovero. Per cui non le stava nascondendo il proprio stato di salute: c’era soltanto da stare tranquilli e da sperare in una veloce guarigione.

L’ospedale civile di Brusegana-Padova era in realtà un ospedale psichiatrico, il quale durante la Grande Guerra ospitò un reparto dell’ospedale militare. La trincea, con il suo odore di fango e di morte, portava spesso alla pazzia i giovani militari strappati agli affetti delle famiglie: secondo gli studi di Elena Fais, i ricoverati presso la struttura di Padova per “shock da combattimento” furono in totale 1.805 (156 nel 1915, 833 nel 1916, 767 nel 1917, 49 nel 1918). Traumatizzati dallo spettacolo dell’inutile strage, i giovani in divisa ammutolivano o diventavano vittime di convulsioni e allucinazioni. Gli stati depressivi e la demenza precoce erano diagnosi abbastanza frequenti, ma non mancavano le simulazioni per evitare di essere mandati in prima linea o, meglio, per ottenere il rientro anticipato a casa.

Il successivo 25 agosto, il direttore dell’ospedale risponde alla richiesta di un commilitone (Surace) compaesano di Siviglia e lo rassicura: “Il ricoverato Siviglia Giovanni fisicamente sta bene, anche mentalmente continua a migliorare”.

La scheda non riporta altre informazioni. Molto probabilmente, la guerra di Siviglia finì con il ricovero di Padova. Rientrato a Sant’Eufemia e rimasto nuovamente vedovo nel 1947, fece in tempo a sposarsi una terza volta (il 30 ottobre 1949, con Maria Teresa Mileto), prima di morire sul proprio letto il 3 ottobre 1961.

FONTI:

– Archivio di Stato di Reggio Calabria, Ufficio Notizie, cassetto 53

– Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Ufficio Anagrafe e Stato Civile

– Elisa Erioli, Ufficio per notizie alle famiglie dei militari (1915-1919)

– Elisa Fais, Trovato l’armadio degli orrori della Grande Guerra a Padova

*Foto tratta dal blog di Francesco Luigi Chirico Reggio era…

Il problema non è La Pira

Nei giorni scorsi è stata resa nota la volontà dell’amministrazione comunale di dedicare una piazza a Giorgio La Pira. Nulla da eccepire sulla statura morale e politica del padre costituente, deputato e sindaco di Firenze nativo di Pozzallo (Ragusa), che ho tra l’altro “incontrato” nel corso della mia esperienza da ricercatore, quando il Dipartimento dell’Università di Messina al quale afferivo prese parte alle celebrazioni per il centenario della nascita, con un convegno di studi i cui atti furono in seguito pubblicati (Dalla Sicilia al Mediterraneo. Atti del Convegno di apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di Giorgio La Pira, Messina-Pozzallo, 8-10 gennaio 2004).

Non condivido questa scelta, né nel merito, né nel metodo. Non la condivido nel merito, pur riconoscendo la grandezza del personaggio, derivante anche dallo sforzo per la costruzione della pace negli anni della Guerra Fredda e dall’impegno nell’Azione cattolica, associazione importante per la formazione di tantissime generazioni, che a Sant’Eufemia ha avuto per 35 anni il proprio faro nel parroco Antonino Messina.

Perché La Pira e non un calabrese o, perché no, un eufemiese? Meglio ancora: “una” eufemiese. Nel 2013, presentando nell’aula consiliare Il cavallo di Chiuminatto. Storia e strade di Sant’Eufemia d’Aspromonte, lanciai una serie di proposte, che purtroppo rimasero tali. Il mio suggerimento, in sintesi, era di correggere alcuni nomi errati (il caso limite è via Ruggero VII, personaggio storico mai esistito se non in quanto Ruggero Settimo: dove Settimo è il cognome, non l’enumerazione dinastica) e di rinnovare la toponomastica del paese dedicando qualche via a personaggi illustri calabresi ed eufemiesi, meglio ancora se donne, visto che l’unica omaggiata, a Sant’Eufemia, è la regina Margherita di Savoia. Avevo anche proposto, seppure in via informale, la costituzione di una commissione ad hoc, che curasse proprio la toponomastica del comune. Questo per dire che la mia è una riflessione che parte da lontano. Sono rimasto di quell’idea: dispiace che altri – legittimamente – l’abbiano cambiata. Dispiace anche che questa decisione sia stata presa nel chiuso delle stanze del palazzo municipale, senza coinvolgere quanto meno la Consulta comunale, che avrebbe potuto certamente dare un contributo prezioso. E questo attiene al metodo che è stato adottato per la scelta del nome, a mio avviso dettato dalle contingenze del momento, come già un anno fa, quando – a cavallo dell’organizzazione di un convegno per la Giornata della Memoria – “girò” la voce che la piazza in questione sarebbe stata intitolata ai “Giusti tra le nazioni”, ma poi non se ne fece nulla.

L’intitolazione della piazza a La Pira può avere molteplici e validissime motivazioni, ma non ha attinenza con Sant’Eufemia. Non ha niente a che vedere con la riscoperta della propria storia e con l’orgoglio per l’appartenenza a un destino comune. In quel caso, sarebbe stata un’operazione dall’altissimo valore civico e simbolico. Per come è stata concepita, invece, assomiglia più a un’occasione persa.

Rimango del parere che anche tra i nostri concittadini vi siano riferimenti morali e modelli di vite da imitare. Nella citata presentazione del 2013 – e anche successivamente – proposi il nome di una donna di Sant’Eufemia, Suor Rosaria Ioculano, che fu fondamentale per l’istituzione dell’Orfanotrofio Antoniano. Più indietro nel tempo, altri cittadini avevano suggerito quello di Giuseppe Chirico (“don Pepè”), amatissimo “medico del popolo”d alla cui memoria la Pro Loco, nel 2001, assegnò il Premio solidarietà “Ginestra”. Ma sono molti altri i personaggi eufemiesi o calabresi degni di essere omaggiati, protagonisti di primo piano nel campo della cultura, della politica, delle arti e dello sport che hanno dato lustro alla nostra terra.

Addio 2015, benvenuto 2016

A guardarli dalla coda, tutti gli anni volano in un soffio. Il tempo di metabolizzare la fine delle festività natalizie e arriva Carnevale, poi Pasqua, quindi esplode l’estate: da lì in avanti è una rapida discesa fino a dicembre. Una lunga emozione circolare per ritornare, apparentemente, al punto di partenza. Con i consueti buoni propositi: anno nuovo vita nuova, col nuovo anno si cambia registro, dal primo gennaio spazio solo alle cose che mi fanno stare bene, da domani non mi fregate più.

Come se si potesse davvero programmare tutto. Come se la vita non sia un mistero continuo, affascinante proprio perché sorpresa inaspettata e non stanca pellicola che svolge fotogrammi prestabiliti. Come se non sia impossibile conoscerla senza viverla.

Ogni evento che ha una sua conclusione è ammantato dal velo della nostalgia, per il sol fatto che finisce. Vale anche per le stagioni della vita, per gli anni che si susseguono cancellando fatti e volti.

Restano il rammarico di ciò che poteva essere fatto ed è stato accantonato o rimandato, la consapevolezza di non essere sempre stati all’altezza dei propri sogni, la prosaica constatazione che spesso le cose non vanno come vorremmo e bisogna pure farsene una ragione.

Io non lo so se posso dirmi soddisfatto del mio 2015. Ogni valutazione ha parametri soggettivi che variano da persona a persona. Fino a quando avrò un piatto caldo e un tetto, ad esempio, per me sarà sempre festa. Il resto è contorno.

Mi importano gli incontri che riesco ad avere lungo la strada polverosa ed esaltante della vita. E pazienza se lungo quella stessa strada qualche compagno di viaggio, nel corso dell’anno che oggi volge al termine, ha prenotato la fermata ed è sceso o è stato invitato a scendere. È la vita, bellezza, e non ci possiamo fare niente: nel conto bisogna mettere anche le lacerazioni.

Ci pensa la strada a fare la selezione, quella strada da masticare passo dopo passo: con la tenacia del fabbro che percuote l’incudine del proprio destino, con l’andatura regolare del maratoneta sull’asfalto infuocato.

Per bussola, la propria coscienza.

Vittorio Visalli, da Sant’Eufemia al pantheon degli storici

Il 29 dicembre 1932 veniva scoperto presso la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria il busto in bronzo di Vittorio Visalli, commissionato dal podestà reggino Pasquale Muritano a riconoscimento dei “meriti di storico e di educatore” dell’illustre studioso nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte da Ottaviano e Maddalena Imparato, in una casa che custodiva il vasto patrimonio culturale ereditato dal ramo paterno: i numerosi quadri realizzati dagli zii Paolino e Rocco, la biblioteca di scienze con i volumi degli zii Francesco (laureato in chimica e farmacia, esperto botanico e autore di uno studio sulla flora dell’Aspromonte) e Luigi, i testi di letteratura e di storia di Ottaviano, studioso dei classici latini e traduttore dei Tristia di Ovidio.

La famiglia Visalli, coinvolta nei moti del 1848, fu vittima della persecuzione borbonica: Vitaliano, esattore comunale e nonno di Vittorio, morì latitante, braccato dalla polizia di Ferdinando II perché accusato di avere minacciato di tagliare le mani ai componenti della sua famiglia che avessero sottoscritto la petizione con cui si chiedeva al re delle Due Sicilie il ritiro della costituzione. Tre figli di Vitaliano furono invece arrestati e condannati a diciannove anni dalla Gran corte criminale di Reggio Calabria: Paolino morì in carcere dopo neanche un mese; Vincenzo, che era minorenne, ottenne la riduzione della pena a sette anni; Ottaviano ebbe la condanna commutata in dieci anni di confino (un paio furono poi condonati) che scontò nell’isola di Ventotene in casa del ricco possidente Aniello Imparato, la cui figlia sposò prima di fare ritorno a Sant’Eufemia, dove appunto Vittorio nacque il 15 ottobre 1859.

I primi educatori di Visalli furono il sacerdote Vincenzo Pietropaolo, monsignor Rocco Cutrì e il maestro Francescantonio Cutrì. Nel 1876 conseguì la patente magistrale presso la scuola normale di Reggio e tre anni più tardi l’abilitazione magistrale, quindi ebbe il primo incarico ad Armo, frazione di Gallina. Dopo lo svolgimento del servizio militare, cominciò a ordinare il materiale documentario e i ricordi del genitore, che integrò con il risultato di due anni di ricerche presso l’Archivio di Stato di Napoli (nella cui Università successivamente ottenne l’abilitazione per l’insegnamento della storia e della geografia presso le scuole medie) e presso le biblioteche della città partenopea. Un lavoro meticoloso, concluso nel 1893 con la pubblicazione di un’opera fondamentale per lo studio del Risorgimento calabrese: I Calabresi nel Risorgimento italiano. Storia documentata delle rivoluzioni calabresi dal 1799 al 1862.

Visalli fu conferenziere e oratore in diverse pubbliche celebrazioni. Gli interventi sopravvissuti alla tragedia del 1908 furono raccolti nel volume Conferenze e discorsi (1911): Il Papato e l’Italia (Messina, 1901); Per l’apertura del convitto “Massimo D’Azeglio”, (Gallico, 1902); Nel centenario della nascita di Giuseppe Mazzini (Messina 1905); Garibaldi (Palmi, 1907); La società calabrese nel Risorgimento (Catanzaro, 1908); Per la festa universale della Pace (Messina, 1908; Catanzaro, 1910). Nel 1907 aveva invece pubblicato Aspromonte, ricostruzione storica dei fatti del 29 agosto 1862, il cui ricavato avrebbe dovuto contribuire alla costruzione di un sanatorio per tubercolosi nella pineta dove si svolse lo scontro tra garibaldini ed esercito regolare.

Insegnò a Palmi, Napoli, Reggio Calabria (Istituto “Lanza”) e Nuoro. A partire dal 1892 fu vice direttore della scuola normale di Messina, dove visse fino al 1908 e dove costituì insieme ad altri la Società calabrese di storia patria e l’associazione “Pro Calabria”.

Il terremoto del 1908 rappresentò per Visalli una cesura esistenziale e professionale. Sotto le macerie dell’abitazione distrutta dal sisma persero la vita sua moglie Giuseppina Augimeri e l’unica figlia, la sedicenne Maddalena. Rimanere nel luogo in cui aveva perso gli affetti più cari diventò troppo doloroso. Ottenne quindi il trasferimento presso la scuola normale di Catanzaro, con l’incarico di direttore, e riacquistò la voglia di vivere. Dietro insistenza della famiglia sposò in seguito Maria Mottareale, che aveva conosciuto a Tivoli (vi si trasferì nel 1914, assumendo l’incarico di direttore della scuola normale), ma che era di origine reggina.

Negli anni della Grande Guerra fu protagonista della propaganda a sostegno dei militari sul fronte e si fece promotore della raccolta dell’oro per la patria. L’11 novembre 1918 tenne una conferenza sulla “Vittoria” nell’aula magna del convitto nazionale di Tivoli; l’anno successivo pubblicò un opuscolo dedicato ai suoi alunni caduti o feriti in guerra, nel quale furono riprodotte le fotografie dei soldati e quella della lapide collocata sull’esterno della scuola.

Nel 1923 fu nominato preside dell’Istituto magistrale “Maffeo Vegio” di Lodi, dove svolse i suoi ultimi anni d’insegnamento prima del collocamento a riposo (1926). Trascorse gli anni della pensione a Reggio Calabria e riprese gli studi sulla storia del Risorgimento in Calabria, compendiati in un’opera edita nel 1928: Lotta e martirio del popolo calabrese (1847-1848), I. Il Quarantasette: 1. Narrazione storica, 2. Note e documenti. Il secondo volume (Il Quarantotto), scritto quasi per intero, fu pubblicato postumo sulla scorta delle indicazioni e degli appunti lasciati dall’autore.

Vittorio Visalli morì il 27 giugno 1931 a Reggio. Due giorni dopo la salma fu trasportata a Gioia Tauro, nel cui cimitero si trova la cappella della famiglia, che lì si era trasferita agli inizi del Novecento.

Il ricco patrimonio bibliotecario e documentario dello storico eufemiese non è andato disperso. La vedova donò infatti alla biblioteca comunale di Reggio circa 1.500 volumi che sono oggi consultabili nel catalogo “Donazione Vittorio Visalli”, mentre la raccolta delle carte utilizzate per la stesura delle opere storiche è conservata presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria (“Fondo Visalli, 1815-1893”).

Sant’Eufemia d’Aspromonte ha dedicato al suo illustre figlio, tra i massimi storici del Risorgimento, una via e la scuola media statale.

Silenzi

Questo è il colore che preferisco per i tuoi capelli. Miele. Mi piace la versione in cui non sono troppo lunghi, le punte leggermente piegate dal collo verso l’alto, a incorniciare gli occhi cangianti e le labbra cremisi. Proprio come in questa fotografia. Trent’anni fa, ma sembra ieri.

Me lo chiedevi spesso se desideravo che tu cambiassi taglio. Se ti volevo con l’acconciatura corta, lunga, riccia, liscia, bionda o addirittura rossa. Che poi andavi bene comunque, purché ti aggrappassi a me stringendo tra i pugni un pezzo di camicia qua, guarda, proprio dietro ai fianchi.

Ti tengo nel cassetto, ogni tanto ti prendo e ti sistemo oltre il piatto, al centro della tavola: spengo la televisione e ti parlo. Mi salvo così dalle idiozie che ci costringono a vedere e dal campionario di cose inutili che vorrebbero farci comprare. Un mondo dorato, per soli belli e vincenti, da conquistare sgomitando per accaparrarsi un posticino lì davanti, ad ogni costo, pur di superare l’anonimato di maschere erranti.

Ho ancora molte cose da dirti, soffocate da qualche parte. Ne abbiamo avute sempre, anche se sono stato parsimonioso quando non avrei dovuto. E sì che a te sarebbe bastata una parola, una soltanto, per non andare via. Ma non ho saputo tirarla fuori, non sono nemmeno riuscito a capire il senso della tua attesa. Una richiesta di perdono, credo. Ma a chi? Non a te. Non ne avevi bisogno per credermi capace di cancellare il marchio di dolore impresso sulla tua anima.

All’amore, sì. Chiedere scusa all’amore, questo avrei dovuto fare. Perdono per averlo sottovalutato, per avere a ogni ritorno trovato una scusa nuova, buona per giustificare la mia sordità. Come se in amore tutto sia dovuto, conseguente. Come se l’amore non richieda la dedizione del giardiniere. «Non è il momento, ora»: un momento trasformato in anni e infine cristallizzato qui, nella solitudine di parole stanche e mulinate nel vuoto della stanza. Chiedere perdono per avere assecondato l’inganno di un ombrello che non possedevo, per averti costretta a bere il sale delle lacrime misto alla pioggia gelida di febbraio.

L’amore fa compagnia alla tua fotografia, rinchiuso nel cassetto dal giorno in cui mi dicesti che ogni volta che mi guardavi era una pugnalata al cuore, da quando mi urlasti che avevi paura ad amarmi. Resiste, avvinghiato alla bellezza tinta d’arcobaleno dei tuoi vent’anni folli e allegri. Così, per sempre.

Tu aspettavi le mie parole, io il tuo perdono muto. Senza la complicazione di troppe frasi rimuginate per giorni e mesi. Una storia sospesa tra sogno e morte. Tra la speranza del volo e l’incubo dell’abisso. Eppure dovevamo saperlo che la felicità è una luce intermittente, fortissima. Quando arriva, bisogna tenere gli occhi aperti e gustarsela tutta, perché poi non si sa quando ripasserà. Ne abbiamo avuto paura. Come durante un’eclissi di sole, eravamo terrorizzati dall’idea di ferirci gli occhi. Non siamo riusciti a capire che la felicità è essa stessa cecità, perché non ha bisogno di trovare conferme guardandosi attorno.

Forse avremmo rifatto tutto, anche a ripensarci ora, prostrati dal peso delle sconfitte. Chissà, forse è stato giusto così.

Pensieri fuori tempo, per sentirsi migliori senza molta convinzione. Se ragione c’è, è di chi crede che esiste sempre un prezzo da pagare, presto o tardi. Non basta non pensarci più di tanto, illudersi che il fluire della vita sia esso stesso vita o che si possa scappare all’infinito, lo sguardo fisso in avanti.

Uno spettacolo che rivivo al rallentatore fotogramma dopo fotogramma, fallimento dopo fallimento. A passo lento, sulle spalle ogni giorno più stanche la condanna dei miei venticinque anni eterni, impietriti sul molo dell’addio.

Ti guardo. Ora che esserci nemmeno potresti, sei qua. Nello spazio segreto dei miei silenzi, dove in fondo sei sempre vissuta.

Sant’Eufemia e Milano, un legame storico

Il robusto nodo che lega Sant’Eufemia d’Aspromonte a Milano risale al primo decennio del Novecento, ai mesi successivi alla tragedia che il 28 dicembre 1908 portò lutti e rovine, distruggendo un intero paese e provocando la morte di un numero elevatissimo di eufemiesi. Un lungo filo rosso che tiene insieme solidarietà e memoria, facendo rivivere storie lontane nel tempo eppure attuali, che si ripetono ogni volta che un popolo partecipa alla sollevazione materiale e morale di fratelli sconosciuti e sventurati. Prove di umanità utili a ricordarci che è sempre l’amore a fare la differenza, senza bisogno di diventare eroi, ma rimanendo semplicemente uomini e donne normali nella loro capacità di condividere il dolore altrui e di rimboccarsi le maniche. Oggi come ieri, tra le macerie delle case diroccate e dei sogni impolverati.

Alle prime ore del 28 dicembre 1908 Sant’Eufemia fu squassata da un terremoto di magnitudo 7,5 che, per 46 lunghissimi secondi, scosse dalle fondamenta l’intero abitato. Per la terza volta nello spazio di pochi anni il paese subiva un’ulteriore devastazione, dopo quelle dell’8 settembre 1905 (nessuna vittima, ma 41 abitazioni demolite e 383 gravemente danneggiate) e del 23 ottobre 1907 (181 case distrutte).

La nuova scossa tellurica, abbattendosi su abitazioni già ferite, produsse una tragedia dalle proporzioni smisurate. Il numero delle vittime non è mai stato accertato con esattezza, poiché sono discordanti le testimonianze dirette e i dati riportati dagli storici. Furono circa 700 per la giunta comunale (sindaco il notaio Pietro Pentimalli, assessori Ferdinando Cutrì, Luigi Papalia e Pasquale De Laurentiis) che il 14 ottobre 1911 inviò al presidente consiglio Giovanni Giolitti e al ministro dei Lavori Pubblici Ettore Sacchi il documento “Per la riedificazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte”. Secondo altre fonti, i morti potrebbero essere stati molti di più, un migliaio o anche oltre. L’elenco stilato dall’arciprete Luigi Bagnato, a sette mesi dalla tragedia, riferisce in realtà di 530 vittime, un dato molto vicino a quello di 537 fornito da Vincenzo Tripodi nella sua Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte. Oltre duemila furono i feriti, la percentuale del patrimonio edilizio perduto l’85%. Le abitazioni crollate e quelle demolite in un secondo momento furono complessivamente 1.100, un centinaio quelle parzialmente distrutte. Si salvarono alcune baracche costruite dopo il terremoto del 1894, tra le quali quelle che ospitavano otto aule scolastiche e che furono immediatamente occupate dai terremotati, nonostante la loro precaria solidità.

Il due gennaio 1909 Milano entrò a far parte della storia di Sant’Eufemia. Il giorno dopo Capodanno giunsero infatti in paese i volontari del Comitato Lombardo di Soccorso, che si misero subito al lavoro. La dolorosa istantanea di quello che trovarono è nelle parole del sacerdote Luigi Bagnato: «Non più vie, non più case, alte rovine sotterravano ogni cosa, rovine dalle quali uscivano fuori trave rotte, tristi residui di case, con le suppellettili rotte delle stanze. Sant’Eufemia non esiste più, mutata com’è ora in un cimitero. […] Quanti morti? Le prime voci li portano a mille, a duemila. Circa seicento cadaveri strappati dalle rovine abbiamo trasportato senza alcuna onoranza. Un’ampia fossa fu scavata nel cimitero. Pochi ebbero privata sepoltura. […] Per più giorni, anzi per più di un mese, siamo vissuti sotto le tettoie costruite negli orti e sulla pubblica via con legna e tavole estratte da sotto le macerie».

L’ingegnere Antonio Pellegrini, che redasse la relazione sul lavoro svolto dal comitato, illustrò la divisione dei compiti tra medici, ingegneri e semplici volontari: «Ingegneri e muratori alle demolizioni, all’estrazione dei cadaveri, al recupero di masserizie; medici, volontari, infermieri alla ricerca dei feriti e degli ammalati, alle medicazioni, alla disinfezione dei cadaveri. Né solo questo fu l’aiuto primo portato agli eufemiesi; la povera popolazione, affamata e lacera, ebbe in quantità pane, galletta, carne, pasta, biancheria, coperte, abiti».

Nei terreni della Pezza Grande, sui quali inizialmente erano state sistemate le tende della Croce Rossa, furono costruite tre strade lunghe 140 metri e larghe 10. Tra febbraio e aprile 1909 furono realizzate 54 costruzioni, suddivise in 216 vani, che erano in grado di ospitare oltre 750 persone. L’altezza delle baracche non superava, in genere, i cinque metri.

A marzo fu inaugurato l’ospedale “Milano”, così denominato in segno di gratitudine nei confronti dei soccorritori. La struttura in legno risultava suddivisa in due vani: uno destinato all’ospedale vero e proprio (6 metri per 22), l’altro adibito a cucina e magazzino (4 metri per 12). Il primo comprendeva sei locali: la direzione, l’ambulatorio, una stanza per l’infermiere, una di isolamento, il reparto maschile e quello femminile (in tutto, dodici posti letto).

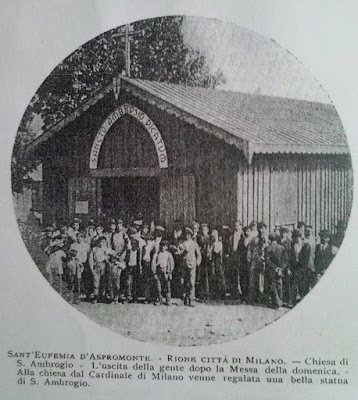

Al completamento dei lavori, il nuovissimo rione “Città di Milano” contava 759 baracche. Oltre 2.000 eufemiesi si trasferirono nel nuovo sito, che non ospitava soltanto baracche. Il comitato lombardo di soccorso costruì anche l’acquedotto, tre fontane pubbliche, un lavatoio coperto e una piccola chiesa (6 metri per 16), al cui interno fu collocata la statua di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, donata alla comunità eufemiese dall’allora cardinale meneghino, Andrea Carlo Ferrari.

Il vincolo di solidarietà e di amicizia che lega Milano e Sant’Eufemia è stato per quasi quattro decenni rinvigorito dall’attività dell’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, costituita nel dicembre del 1975, protagonista di alcune delle pagine più significative dell’associazionismo eufemiese e promotrice sul finire degli anni Settanta del gemellaggio tra le due città. Più volte una sua delegazione ha partecipato come “ospite d’onore” alle celebrazioni ambrosiane che si tengono a Milano presso la Basilica di Sant’Ambrogio e, nell’edizione del 2001, il presidente Vincenzino Fedele ha potuto ritirare, a nome dell’associazione, il prestigioso “Ambrogino d’Oro”.

*L’immagine è tratta da Antonio Pellegrini, “La rinascita d’un paese devastato dal terremoto”, ora in Terremoto Calabro-Siculo del 28 dicembre 1908. L’opera della Croce Rossa Italiana e del gruppo indipendente fiorentino, Nuove edizioni Barbaro, Delianuova 2008, p. 228.