Michele Fimmanò (all’anagrafe Michele Vincenzo Rosario Antonio Giuseppe Fimmanò Licastro), figlio dell’avvocato Ermenegildo e di Isabella Misiano, nacque a Sinopoli il 6 marzo 1830. Un suo avo (l’avvocato Vincenzo) era stato governatore di Melicuccà, paese d’origine del ramo paterno, una famiglia molto facoltosa che possedeva vaste proprietà fondiarie anche a Sinopoli e a Sant’Eufemia, dove infine si stabilì.

Il giovane Michele trascorse il turbolento periodo del Quarantotto a Napoli, al seguito dello zio Gabriele Fimmanò, che ebbe un ruolo importante per la sua formazione e del quale in seguito sposò la figlia Maria Giuseppa. Amante dei classici latini e greci, nel periodo napoletano conseguì il diploma in lettere e filosofia e la laurea in giurisprudenza, curò una traduzione delle Satire di Orazio e delle Catilinarie di Sallustio e, nel 1849, diede alle stampe Della influenza del sangue sui nostri pensieri, un’opera dall’approccio interdisciplinare che precorreva gli studi integrati di fisiologia, psicologia e sociologia tipici del positivismo.

Rientrato a Sant’Eufemia esercitò la professione forense, si dedicò all’amministrazione del suo cospicuo patrimonio (nel 1882 il “valore approssimativo degli stabili posseduti nel comune” da Fimmanò ammontava a 550.000 lire) e cominciò a muovere i primi passi della sua lunghissima carriera politica, grazie all’inserimento nella lista degli eleggibili per il Decurionato, l’antenato del consiglio comunale nella fase preunitaria, la cui composizione avveniva per sorteggio tra i possessori di una rendita, variabile a seconda del numero di abitanti del comune. “Secondo eletto funzionante da sindaco” nel 1854, ricoprì la carica di primo cittadino nel triennio successivo. Risale a questi anni la divisione dell’antica parrocchia, istituita nella chiesa di S. Maria delle Grazie dopo che il terremoto del 1783 aveva raso al suolo la vecchia chiesa matrice. Protagonisti di questo snodo cruciale nella storia di Sant’Eufemia furono il vescovo di Mileto Filippo Mincione e il sindaco Fimmanò, il quale nell’istanza inoltrata al sovrano Ferdinando II, il 12 giugno 1855, motivò la richiesta con la constatazione che il sisma aveva provocato lo spostamento di numerose famiglie dal “Paese Vecchio” al quartiere “Petto”, che ora contava più di 3.000 abitanti. La seconda parrocchia, per la cui istituzione si espresse favorevolmente anche il vescovo con considerazioni che furono allegate alla domanda presentata da Fimmanò, fu fondata con decreto vescovile del 19 agosto 1856: il “placet” di Ferdinando II arrivò poi il 14 ottobre, mentre il 16 settembre – in concomitanza con i festeggiamenti patronali – la cura della nuova parrocchia fu affidata al sacerdote e teologo Rocco Cutrì.

Sull’atteggiamento di Michele Fimmanò nella fase di transizione dal regime borbonico allo Stato unitario sotto l’egida dei Savoia, le testimonianze sono discordanti. Nella commemorazione ufficiale seguita alla sua morte, il sindaco Pietro Pentimalli ne sottolineò “la devozione pei due titani [Mazzini e Garibaldi] del nostro riscatto e per la dinastia che rese possibile e volle la libertà nostra”. Alcuni suoi oppositori lo accusarono invece di “tiepidezza” nei confronti del processo risorgimentale e ne sottolinearono l’atteggiamento defilato sia nel 1848 che nel 1860. Per Stefano Forgione, autore nel 1874 di un esposto al prefetto di Reggio Calabria, Fimmanò era stato addirittura il capo della “vituperata marmaglia… nemica del Risorgimento” e una spia del governo borbonico. Molto più verosimilmente, egli si comportò come gran parte della classe dirigente meridionale: cauto e attendista in una prima fase, filopiemontese nel momento in cui lo Stato unitario, per potere funzionare, ebbe necessità di rivolgersi al personale politico e amministrativo delle entità statuali preesistenti. Uno dei tanti “matrimoni di convenienza” che hanno trovato nelle pagine del Gattopardo la consacrazione letteraria e l’istantanea più autentica del passaggio tra le due epoche.

Nella fase di maggiore caos politico, Fimmanò non solo non partecipò alle vicende amministrative eufemiesi, ma addirittura non visse a Sant’Eufemia, preferendo invece risiedere a Sinopoli. Vi fece ritorno a normalizzazione compiuta e – subito – riabbracciò la politica attiva: eletto consigliere comunale nel 1864 e consigliere provinciale nel 1868, fu riconfermato a suon di preferenze in entrambe le cariche fino alla sua morte (nelle elezioni provinciali del 1899 conseguì il record di 546 voti su 549 iscritti nelle liste elettorali). In sintesi, la storia politica di Sant’Eufemia d’Aspromonte nel periodo dell’Italia liberale coincide con la biografia di Michele Fimmanò, commendatore nell’Ordine della Corona d’Italia e deus ex machina dell’amministrazione comunale eufemiese.

La sua preparazione giuridica si rivelò di fondamentale importanza per la corretta interpretazione e l’applicazione dei codici piemontesi nella fase di transizione dal sistema giuridico borbonico al nuovo ordinamento. Delegato del ministero della Pubblica Istruzione per il mandamento di Sant’Eufemia, fu inoltre sindaco dal 1876 al 1881 e ripetutamente regio delegato per l’amministrazione temporanea del comune, nominato dal prefetto per gestire situazioni amministrative spinose o emergenze della più svariata natura.

Commissario per il dopo terremoto del 16 novembre 1894 (sette morti, duecento feriti e il crollo totale o parziale di circa mille abitazioni), guidò l’opera di ricostruzione realizzata dal governo e dai comitati di soccorso, sorti in tutta Italia, che portò all’edificazione del baraccamento in località “Pezzagrande”: una decisione contrastata da quella parte di cittadinanza affezionata all’originario assetto urbanistico del paese, che anticipò le ancor più vivaci polemiche della ricostruzione nel post 1908. Da presidente del consiglio provinciale fu componente del comitato di soccorso costituito in occasione dell’incendio che distrusse il rione “Borgo” (18 settembre 1902) e che, per diversi anni, costrinse circa cinquecento residenti a riparare in alloggi di fortuna. Infine, dopo il terremoto del 1908, insieme al notaio Pietro Pentimalli fu il regista della composizione della lista che in un clima di fortissime tensioni promosse la ricostruzione del paese nel rione “Pezzagrande”.

L’attuale suddivisione del centro urbano nei tre grandi rioni “Paese Vecchio”, “Petto” e “Pezzagrande” rappresenta il lascito dell’impegno politico e amministrativo di Michele Fimmanò (il quale morì l’11 febbraio 1913) e proprio per tale motivo, oggi, una delle vie principali del nuovo quartiere porta il suo nome.

A botta i diciannovi

Càpita, ogni tanto, di fare un appello mentale e di accorgersi di troppe assenze. Ho sempre detto che devo molto al bar di mio padre, perché ci sono cresciuto e ho avuto, da piccolo, il privilegio dell’affetto di chi lo frequentava. Stare dietro al bancone, per me e per i miei fratelli, non era soltanto il gioco di tre bambini che salivano sulla cassa della Peroni per fare il caffè.

Il rapporto con persone della più svariata estrazione sociale e culturale arricchisce sempre. Ho perciò pensato a una sorta di omaggio per alcuni protagonisti di questa lunga storia, pescandoli dalla mia memoria tra quelli che, a parte il personaggio che mi accompagna all’inizio, purtroppo non sono più tra di noi. Ho voluto ricordarli con il sorriso sulle labbra, recuperando aneddoti accaduti in un arco temporale di oltre trent’anni, che ho cercato di tenere legati condensandoli in un unico racconto. Ho anche pensato che la lingua più appropriata per parlare del bar Mario sia il dialetto, la lingua ufficiale – credo – di tutti i bar del mondo.

oji, quandu nc’i’u ricordu, mi guarda e ridi. S’ava sperdutu i quandu nta

televisioni nc’era na partita i tennis, mentri iddu jocava a scala quaranta.

Era giratu i spaddi, mancu a guardava: cu l’occhi nte carti. Se cadiva u mundu,

si spostava. Criju ca non si caddijau mai. Mancu dda vota chi nta n’autogrill

unu nc’i mpizzau a pistola nta schina, prima ’i nci futti u camiu: «Se ti muovi

ti stendo come un coniglio». Non si moviu, però non si fidau mi sa teni e nci

rispundiu: «E cu si, John Wayne?». Ora pariva ca u cuntu non era u soi: a

partita ava finutu e Galeazzi stava salutandu: «E dal centrale del Roland

Garros di Parigi è tutto: una cordiale buonasera a tutti». Cuntinuau m’i guarda

i carti e, mentri tutti erinu zitti e spettavinu m’i scarta, tuttu seriu,

chjanu chjanu, nc’i’a mollau: «nto culu».

pari c’a sentu, a vuci i don Ninu. Nci ntinnava, sa faciva gridandu. E poi spijava,

spijava sempri. Manchicani ch’era curiusu, cu dda risata chi si sentiva i fora

strata. Ridiva puru quandu u Pileri ndi cuntau ca ncunu figghiu i bonamamma

l’ava dassatu a pedi, pecchì nc’i’ava rrobatu a machina: «Era nu bellu 127,

aviva puru a quinta!».

trasiva u Micuneddu, cu na scarpa cchju ata e l’atra cchju vascia. Zoppijandu cercava

a Gazzetta, ca vucca faciva tsi-tsu–tsi-tsu, ma u penseru l’aviva sempri nto

cangiu du dollaru c’a lira. Nc’i nteressava ca s’aviva a regulari quandu nc’i

cumbeniva mi si scangia a pensioni chi nc’i rrivava da’ Merica.

nu bigliardu minavinu ch’i boccetti. I hijastimi i Galera jettavinu i pariti.

Voliva mi vinci a forza. Ma, a diri a verità, a nuddu nc’i piaciva mi perdi. U

Mammineddu, ch’era u cchju longu i tutti, pa prescia mi tira s’izau troppo

vijatu e si zziccau ca testa intra o lampadariu. Cumandé fravava i durci: era

pasticceri, ma ogni tantu stricava puru cavigghi e u tambureddu u levava comu o

ventu, quandu u Bagasciu sonava l’organettu nta chjazza. A so’ botta i diciannovi

restau nta storia, comu dda vota chi a boccetta nc’i partiu fora du bigliardu: na

scupettata chi pe nenti no mmazzau a nuddu i chiddi chi jocavanu e carti nto

tavulu avanti. U Mongulu e u zi’ Pinu eranu però i n’atra categoria, sapivinu

mi nc’i’unanu l’effettu, tiravanu i sponda comu s’era i dirittu, i ssai di voti

facivanu u filottu e, all’acchittu, si mpoiavanu al bacio.

Ragiuneri si gustava ssettatu, cu dda parrata rriggitana. Iddu era jocaturi i

carti: raminu, scala quaranta, trissetti. Comu a Pedazzi, chi a nuatri

figghjoli ndi portava i sordi i 5, 10 e 20 liri, pe collezzioni. ’O Farmacista

nc’i piaciva mi joca a calavrisa, ma era nu pocu levantinu e c’u rivorviru sempri

nta sacchetta. Ancora ndi domandamu comu nc’i vinni nta testa a Ntoni i cerca

mu mbrogghia. Quandu si nd’accorgiu, Ntoni fujiva avanti e u farmacista u

currijava ca pistola ’e mani, mu spara. Si gustava puru u maru Viddozzu, chi

ogni tantu nc’i veniva l’attaccu, si nghiuttiva a sicaretta e s’a faciva i

ncoddu.

n’atru bigliardu jocavanu a bazzica. U mastru era u Fotografu: se nc’i mancava

u pallinu, ca so’ palla era capaci mu faci puru s’era nta l’atru bigliardu.

Sasà mbeci nc’i mentiva tri uri, cu dda sticca avanti e arretu supra a manu,

tempu i faci nu tiru, ’e menzi i chiddi chi guardavinu nc’i calava u sonnu. Nta

chidd’atru bigliardu ancora, ogni tantu eu mentiva sutta ’o Vichingu, all’italiana. Dudici anni eu, na ottantina

iddu, ndi jocavimu l’orariu e nu jacciolu.

sirata, poi, rrivava Sparacani cu na para i landi i pizzi c’a sarda e ch’i

livi. Forsi, pizzi i dda manera, eu non ndi mangiai mai cchju.

Dall’Aspromonte al Carso

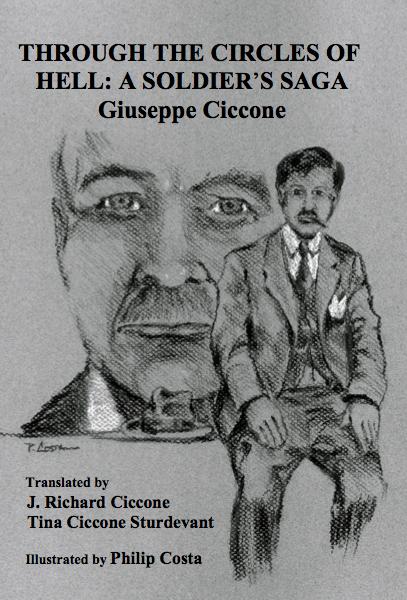

Un baule misterioso sigillato da decenni e un uomo dall’espressione assente, immerso in una dimensione impenetrabile. Una camera diventata il rifugio di un anziano signore che vi trascorre, barricato dentro, gran parte del proprio tempo. Trafitto dai ricordi, inseguito dai demoni di un passato che in realtà non è mai passato, dentro la testa l’inferno vissuto nelle trincee del Carso più di mezzo secolo prima. Con l’apertura della vecchia cassa il segreto viene svelato. Un segreto che emerge dalle pagine ingiallite del vecchio quaderno custodito come una reliquia da sorvegliare, notte e giorno. E che consente di riavvolgere il nastro della vita di quell’uomo taciturno, dai pensieri inceppati come le parole tartagliate e pronunciate a fatica a causa della balbuzie.

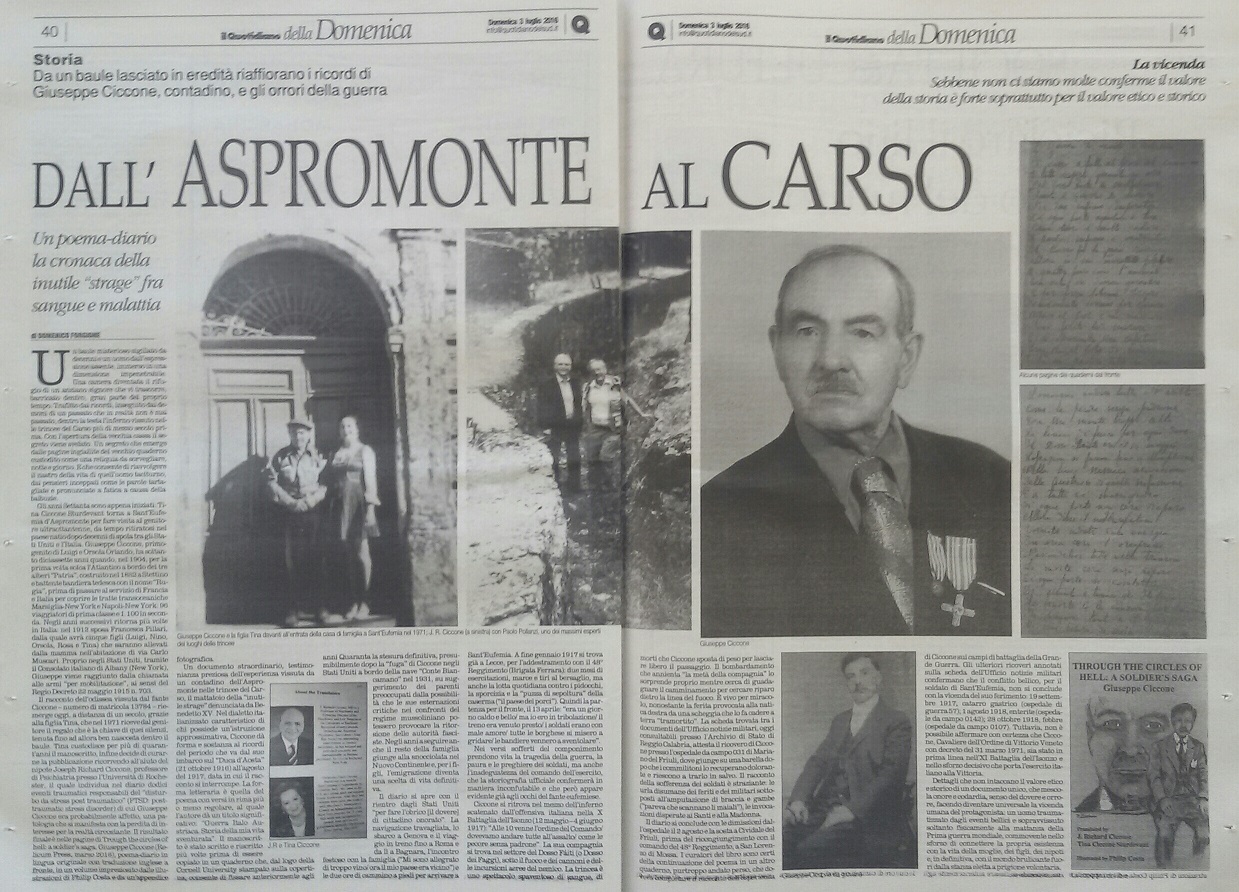

Gli anni Settanta sono appena iniziati: Tina Ciccone Sturdevant torna a Sant’Eufemia d’Aspromonte per fare visita al genitore ultraottantenne, da tempo ritiratosi nel paese natio dopo decenni di spola tra gli Stati Uniti e l’Italia. Giuseppe Ciccone, primogenito di Luigi e Orsola Orlando, ha soltanto diciassette anni quando, nel 1904, per la prima volta solca l’Atlantico a bordo del tre alberi “Patria”, costruito nel 1882 a Stettino e battente bandiera tedesca con il nome “Rugia”, prima di passare al servizio di Francia e Italia per coprire le tratte transoceaniche Marsiglia-New York e Napoli-New York: 96 viaggiatori di prima classe e 1.100 in seconda. Negli anni successivi ritorna più volte in Italia: nel 1912 sposa Francesca Pillari, dalla quale avrà cinque figli (Luigi, Nino, Orsola, Rosa e Tina) che saranno allevati dalla mamma nell’abitazione di via Carlo Muscari. Proprio negli Stati Uniti, tramite il Consolato italiano di Albany (New York), Giuseppe viene raggiunto dalla chiamata alle armi “per mobilitazione”, ai sensi del Regio Decreto 22 maggio 1915 n. 703.

Il racconto dell’odissea vissuta dal fante Ciccone – numero di matricola 13784 – riemerge oggi, a distanza di un secolo, grazie alla figlia Tina, che nel 1971 riceve dal genitore il regalo che è la chiave di quei silenzi, tenuta fino ad allora ben nascosta dentro il baule. Tina custodisce per più di quarant’anni il manoscritto, infine decide di curarne la pubblicazione ricorrendo all’aiuto del nipote Joseph Richard Ciccone, professore di Psichiatria presso l’Università di Rochester, il quale individua nel diario dodici eventi traumatici responsabili del “disturbo da stress post traumatico” (PTSD: post-traumatic stress disorder) di cui Giuseppe Ciccone era probabilmente affetto, una patologia che si manifesta con la perdita di interesse per la realtà circostante. Il risultato finale è nelle pagine di Trough the circles of hell: a soldier’s saga. Giuseppe Ciccone (Relicum Press, marzo 2016), poema-diario in lingua originale con traduzione inglese a fronte, in un volume impreziosito dalle illustrazioni di Philip Costa e da un’appendice fotografica.

Un documento straordinario, testimonianza preziosa dell’esperienza vissuta da un contadino dell’Aspromonte nelle trincee del Carso, il mattatoio della “inutile strage” denunciata da Benedetto XV. Nel dialetto italianizzato caratteristico di chi possiede un’istruzione approssimativa, Ciccone dà forma e sostanza ai ricordi del periodo che va dal suo imbarco sul “Duca d’Aosta” (21 ottobre 1916) all’agosto del 1917, data in cui il racconto si interrompe. La forma letteraria è quella del poema con versi in rima più o meno regolare, al quale l’autore dà un titolo significativo: “Guerra Italo Austriaca. Storia della mia vita sventurata”. Il manoscritto è stato scritto e riscritto più volte prima di essere copiato in un quaderno che, dal logo della Cornell University stampato sulla copertina, consente di fissare anteriormente agli anni Quaranta la stesura definitiva, presumibilmente dopo la “fuga” di Ciccone negli Stati Uniti a bordo della nave “Conte Biancamano” nel 1931, su suggerimento dei parenti preoccupati dalla possibilità che le sue esternazioni critiche nei confronti del regime mussoliniano potessero provocare la ritorsione delle autorità fasciste. Negli anni a seguire anche il resto della famiglia giunge alla snocciolata nel Nuovo Continente e, per i figli, l’emigrazione diventa una scelta di vita definitiva.

Il diario si apre con il rientro dagli Stati Uniti “per fare l’obrico [il dovere] di cittadino onorato”. La navigazione travagliata, lo sbarco a Genova e il viaggio in treno fino a Roma e da lì a Bagnara, l’incontro festoso con la famiglia (“Mi sono allegrato di troppo vino/ ora il mio paese era vicino”) e le due ore di cammino a piedi per arrivare a Sant’Eufemia. A fine gennaio 1917 si trova già a Lecce, per l’addestramento con il 48° Reggimento (Brigata Ferrara): due mesi di esercitazioni, marce e tiri al bersaglio, ma anche la lotta quotidiana contro i pidocchi, la sporcizia e la “puzza di sepoltura” della caserma (“il paese dei porci”). Quindi la partenza per il fronte, il 13 aprile: “era un giorno caldo e bello/ ma io ero in tribolazione/ il treno era venuto presto/ i soldati erano con male amore/ tutte le borghese si misero a gridare/ le bandiere vennero a sventolare”.

Nei versi sofferti del componimento prendono vita la tragedia della guerra, la paura e le preghiere dei soldati, ma anche l’inadeguatezza del comando dell’esercito, che la storiografia ufficiale confermerà in maniera inconfutabile e che però appare evidente già agli occhi del fante eufemiese.

Ciccone si ritrova nel mezzo dell’inferno scatenato dall’offensiva italiana nella X Battaglia dell’Isonzo (12 maggio – 4 giugno 1917): “Alle 10 venne l’ordine del Comando/ dovevamo andare tutte all’assalto/ come le pecore senza padrone”. La sua compagnia si trova nel settore del Dosso Fáiti (o Dosso dei Faggi), sotto il fuoco e dei cannoni e delle incursioni aeree del nemico. La trincea è uno spettacolo spaventoso di sangue, di morti che Ciccone sposta di peso per lasciare libero il passaggio. Il bombardamento che annienta “la metà della compagnia” lo sorprende proprio mentre cerca di guadagnare il camminamento per cercare riparo dietro la linea del fuoco. È vivo per miracolo, nonostante la ferita provocata alla natica destra da una scheggia che lo fa cadere a terra “tramortito”. La scheda trovata tra i documenti dell’Ufficio notizie militari, oggi consultabili presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, attesta il ricovero di Ciccone presso l’ospedale da campo 031 di Mariano del Friuli, dove giunge su una barella dopo che i commilitoni lo recuperano dolorante e riescono a trarlo in salvo. Il racconto della sofferenza dei soldati è straziante: le urla disumane dei feriti e dei militari sottoposti all’amputazione di braccia e gambe (“pareva che scannano li maiali”), le invocazioni disperate ai Santi e alla Madonna.

Il diario si conclude con le dimissioni dall’ospedale il 2 agosto e la sosta a Cividale del Friuli, prima del ricongiungimento con il comando del 48° Reggimento, a San Lorenzo di Mossa. I curatori del libro sono certi della continuazione del poema in un altro quaderno, purtroppo andato perso, che doveva completare il racconto dell’esperienza di Ciccone sui campi di battaglia della Grande Guerra. Gli ulteriori ricoveri annotati sulla scheda dell’Ufficio notizie militari confermano che il conflitto bellico, per il soldato di Sant’Eufemia, non si conclude con la vicenda del suo ferimento: 19 settembre 1917, catarro gastrico (ospedale di guerra 57); 1 agosto 1918, enterite (ospedale da campo 0142); 28 ottobre 1918, febbre (ospedale da campo 0107). Tuttavia, non è possibile affermare con certezza che Ciccone, Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto con decreto del 31 marzo 1971, sia stato in prima linea nell’XI Battaglia dell’Isonzo e nello sforzo decisivo che porta l’esercito italiano alla Vittoria.

Dettagli che non intaccano il valore etico e storico di un documento unico, che mescola onore e codardia, senso del dovere e orrore, facendo diventare universale la vicenda umana del protagonista: un uomo traumatizzato dagli eventi bellici e sopravvissuto soltanto fisicamente alla mattanza della Prima guerra mondiale, commovente nello sforzo di connettere la propria esistenza con la vita della moglie, dei figli, dei nipoti e, in definitiva, con il mondo brulicante fuori dalla stanza eletta a prigione volontaria.

*Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud, 03/07/2016

Zio Bud

No, no, e ancora no. Ero ancora in piena euforia per la vittoria della nazionale contro la Spagna, saltavo da un social all’altro per leggere cosa si diceva di questa impresa epica: Conte, certo, grandissimo; ma anche l’abnegazione di una squadra operaia che non si arrende mai. Insomma, una bella pagina di calcio dal valore extra sportivo: con la forza di volontà, con lo spirito di squadra, con la fatica si possono raggiungere risultati inaspettati. Ero tutto preso in queste considerazioni, leggevo, aprivo link, quando sul display del telefonino mi appare il suo faccione barbuto: «È morto Bud Spencer».

Da lì in avanti, tutti a commentare la notizia, a esprimere dispiacere autentico per un attore popolare, amato soprattutto dai bambini. Un gigante buono entrato nell’immaginario collettivo come Totò o Fantozzi, autentiche maschere del cinema italiano, o i protagonisti dei fumetti Marvel. Un compagno di giochi che ha donato al suo pubblico allegria e spensieratezza. Burbero, ma a suo modo affettuoso: chi non avrebbe voluto essere H7-25, il bambino venuto dallo spazio salvato da Bud Spencer in “Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre”?

I pugni di Bud Spencer e Terence Hill non fanno male, al massimo “addormentano” chi ne viene colpito. I proiettili delle pistole di Bambino e Trinità non uccidono e non provocano spargimenti di sangue. I loro film sono un ossimoro, ci sono le botte ma non c’è violenza. Anzi, i loro cazzotti fanno ridere. Con quel nome da birra americana e la sua mimica facciale era impossibile non volere bene a Bud, il mito di intere generazioni di ragazzini. Per questo un velo di malinconia ha offuscato, ieri sera, i nostri pensieri. Con la morte di Bud Spencer ognuno di noi perde un pezzo della propria infanzia. Perde la leggerezza di anni che già sapevamo non sarebbero più ritornati. Però è sempre un duro colpo ritrovarsi di fronte alla cruda realtà. Perde il sorriso innocente di un tempo in cui non c’era bisogno della comicità volgare di oggi per provocare al cinema la risata dello spettatore.

Come accade quando ci lascia una persona cara, ci si ritrova a consolarsi tra intimi. Io e mio fratello Luis avremo visto insieme centinaia di volte i film di Bud Spencer e Terence Hill. Avrei voluto chiamarlo ieri sera, magari rifacendo il coro dei pompieri di “Altrimenti ci arrabbiamo” (bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo). Ma erano passate le undici, era tardi… Be’: a mezzanotte mi ha chiamato lui! Gli ho raccomandato di non dire niente al piccolo Diego, che stravede per “zio Bud”. Gli ho però chiesto di aiutarmi a tornare bambino, almeno per un attimo, raccontando per il blog le sue impressioni. [D.F.]

A volte dispiaceri “di secondo piano” scompaginano e declassano priorità urgenti e pesanti, a tal punto che puoi trovarti costretto a tenere il segreto. Un pensiero fumoso, che diventa lampante nelle parole di un bimbo di tre anni e mezzo: «Papà, papà: zio Bud! Pum! Pum!». Questa l’esclamazione di mio figlio ogni volta che sul televisore appare il faccione ispido di Bud Spencer, con Diego a mimare il pugno in testa più famoso della storia del cinema.

Il nostro cagnone di 40 chili l’ho “dovuto” chiamare Bud: perché è grande, grosso e dal cuore tenero, ma è meglio non farlo arrabbiare…

Come dirgli che “zio Bud” è morto? Più facile fargli accettare l’idea che sia morto l’incredibile Hulk. Che poi, diciamola tutta, è così anche per noi venuti su a pane con l’olio e scazzottate infinite impresse nella memoria più della prima bicicletta.

È una perdita maledettamente vicina, familiare, perché con lui se ne va una parte consistente della nostra infanzia e della nostra innocenza più pura.

No, Diego, come canta Guccini, “gli eroi son tutti giovani e belli”. Zio Bud è immortale, il suo corpo immenso e la sua forza titanica sovrasteranno i secoli come una sequoia della California, i suoi occhi buoni come quelli di un Santo ci sorrideranno per sempre, rassicuranti e protettivi.

È ancora presto, bambino mio, ogni cosa va capita a suo tempo. Per adesso buonanotte, dormi tranquillo. Se un “disauro” (dinosauro, n.d.r.) dovesse arrivare mentre dormi… “Pum! Pum!!!”: ci pensa zio Bud. [L.F]

Fine corsa

|

| Photo @SaraBonfiglio |

Vorrei tornare bambina per potermi lanciare, ancora una volta, sulle tue gambe. Prendendo la rincorsa. Vivere in quel posto che era mio-solo-mio, per sempre. Non desiderare altro. Stretta tra le tue mani, come un trofeo da alzare o un’ostia da tenere alta. Essere la tua ragione di vita nella mezz’ora che precedeva i miei sogni fantastici, abitati dai folletti e dagli spiriti del bosco. Il premio alla fatica della tua giornata infinita, iniziata con il risveglio brusco dell’acqua gelida della fontana di fuori sul viso.

La dura vita dei campi. Tu e i muli, il silenzio dell’universo ritmato dal rumore degli zoccoli. Chissà se mi pensavi durante lo stillicidio di quel tempo lungo. Ma sì, certo che mi pensavi: non potevi che pensare a me, a noi, all’allegria chiassosa dei tuoi figli. Una ricompensa di riccioli e pagliaccetti, cotrareddi rannicchiati come cuccioli che si riscaldano con il loro stesso respiro. Con il terrore del buio e del pappu vecchiu.

Poi niente più. Di colpo. Senza neanche una parola. A cinque anni mi ritrovai mamma di Pinuccio, più piccolo di me, ma come me incapace di comprendere il perché di quel muro altissimo. Abituati al West che si spalancava al di là della porta della nostra casetta di tavole e lamiere, ci ritrovammo in una prigione di cemento affollata di bambini, smarriti tra le stanze infinite dell’orfanotrofio.

Galleggiavamo come piccoli astronauti, fuori dal tempo e dallo spazio. Giorni sempre uguali. Le facce ostili delle suore, facili al rimprovero. E poi quella mia tonaca larga, scomodissima per il gioco dell’elastico. Il mio preferito: salta dentro i due elastici, apri e chiudi, salta di lato, ruota e pesta l’elastico, incrocia… Movimenti che prima riuscivo ad eseguire a occhi chiusi mi risultavano ora impossibili.

Piangevo e non potevo, per via di Pinuccio. Dovevo rassicurarlo, fargli capire che presto saremmo andati via da quel posto triste. I nostri genitori non avevano colpa. Non avevano avuto altra scelta, l’avevano fatto per farci stare meglio. L’avevano fatto per noi.

I ricordi si incatenano agli odori, ai colori, a una folata di vento: déjà-vu improvvisi e inquietanti, come il freddo di quella mattina nelle ossa che ogni tanto ritorna, pungente. Le suore mi avevano fatto indossare il vestito buono, blu e bianco. Non sarei andata a scuola, ma non capivo cosa stesse succedendo. Nel parlatorio mi attendeva mio zio, la barba lunga e la faccia di chi non dorme da giorni. Non disse una parola. Uscendo dall’istituto il gelo dell’inverno mi ferì gli occhi, che cominciarono a lacrimare mentre attorno a me ogni cosa aveva sembianze indefinite. Cominciai a mettere a fuoco nell’istante in cui udì il pianto di mia madre, dal cortile popolato di silenzi. Il mio gigante dormiva al centro della stanza, in giacca e cravatta come prima di un matrimonio, quando rientrava con le tasche gonfie di pasta con il sugo e di cotolette.

La stessa giacca dell’ultima volta che era venuto a trovarci. Io e Pinuccio eravamo nel cortile, la madre superiora si avvicinò tenendo le mani dietro la schiena. Poi le allungò verso di noi: «cucù!». Due pacchi di biscotti! Per noi! Quindi alzò lo sguardo verso la terrazza, dove c’era nostro padre. Da quanto tempo ci stava osservando? Alto, bellissimo, sorrideva e ci faceva “ciao” con le cinque dita. Impazzita dalla gioia cominciai a correre verso la porta che dava sul cortile interno. Sentivo il cuore sbattere contro il petto, sempre più forte, quasi che volesse prendere il volo verso quella mano. Una suora mi bloccò sull’uscio: «non puoi». Non potevo andare da mio padre. Non potevo aggrapparmi alle sue ginocchia. Io, sua figlia. Fu l’ultima volta che lo vidi.

Chi mi avrebbe protetta, d’ora in avanti? Crescevo come quei gattini spauriti, lesti ad infilarsi nel primo buco al minimo rumore. Non ero capace di difendermi dalle insidie di un mondo che non conoscevo. Ero una straniera, osservata con la curiosità che si riserva agli animali del circo, commiserata per la mia condizione di “parcheggiata” presso l’orfanotrofio.

Un tempo che finì dopo l’esame di terza media, quando feci ritorno a casa. Avevo quattordici anni e nessuna esperienza fuori da quella campana di vetro. L’ingenuità mi rendeva facile preda, proprio ora che il mio corpo cominciava ad attirare gli sguardi avidi dei ragazzi. Come potevo resistere alle attenzioni di chi mi faceva sentire importante, io che non ero mai stata niente per nessuno?

Dissi di sì al primo che mi aveva avvicinato e fu la mia rovina. Un inferno cominciato subito dopo il fidanzamento “ufficiale” con Gianni, secondo tradizione celebrato in un giorno di festa comandata. Scegliemmo il Santo patrono, la messa nella chiesa piena di gente che ci circondava per farci gli auguri, le nostre mani intrecciate in fondo al corteo della processione, la cena con i parenti.

Una felicità troppo bella per essere vera era capitata proprio a me. Infatti, non era vera. Durò fino al primo ceffone: «non ti permettere di contraddirmi». Divenni presto una ragazza muta, reclusa in casa. Mai un’uscita per un cinema, le vetrine dei negozi, un gelato. Niente di ciò che era normale per qualsiasi altra ragazza. Volevo scappare da quella vita che frantumava i miei sogni di felicità, ma ormai ero in trappola. Il disonore non poteva e non doveva entrare nella nostra casa. Il matrimonio avrebbe migliorato le cose: così mi fu assicurato. L’arrivo di figli, poi, avrebbe salvato tutto.

Si sbagliavano. Ogni volta che prendevo un pacco di pasta o il pane a cridenza mi sentivo morire. Il mio nome segnato sulla libretta e accanto la lista della vergogna. Lui non lavorava, né si impegnava a cercarselo uno straccio di lavoro. Sua mamma, santa donna, a fine mese cercava di tappare qualche buco. La sua pensione ci permetteva di sopravvivere, ché vivere era impossibile. Lo sanno i miei piedi, che per due anni hanno calzato lo stesso paio di ciabatte, estate e inverno.

Purtroppo, lo sapeva anche Mino, quella volta che mi offrì un passaggio per tornare a casa. Accadde in una delle mie poche uscite dal paese, per una visita specialistica. Mi trovavo alla fermata dell’autobus del ritorno, quando udì una voce: «Maria, lo vuoi un passaggio? Così risparmi tempo e soldi». Mino era simpatico, spiritoso, la battuta sempre pronta. In meno di un’ora avevo riso più di quanto non mi fosse capitato in tutta la mia vita. I venticinque anni di età che ci separavano mi trasmettevano sicurezza. Non avevo mai smesso di cercare mio padre e avevo bisogno di qualcuno che si prendesse cura di me, che mi proteggesse. Come Mino, quando mi raccolse sotto il diluvio dopo l’ennesima lite con Gianni: la guancia calda, viola, segnata dalla violenza dei suoi schiaffi. Mi fece salire sulla macchina e mi asciugò le lacrime con la mano, mi accarezzò con una dolcezza a me sconosciuta.

Mi abbandonai a lui completamente, lo amai con la disperazione di chi sa di avere imboccato un vicolo senza uscita, che avrebbe portato alla gogna pubblica. Ero l’amante di un uomo sposato che poteva essere mio padre. Mino era riuscito a squarciare il velo del mio dolore, sentivo la mia anima rischiarata da una nuova luce. Forse era felicità, o forse illusione. Comunque mi bastava. Che la nostra fosse una storia impossibile contava poco: importava che finalmente vivevo.

Scoprii tardi la meschinità del suo magnificare l’impresa di portarsi a letto una coetanea di sua figlia. I nostri incontri erano prodezze da raccontare; io, lo strumento della sua vanità. E poi, si sa, “cu cunta menti a giunta”: in poco tempo diventai la sgualdrina di mezzo paese, una stupida che chiunque sarebbe stato in grado di scoparsi.

Dovevo fuggire, non voltarmi mai più indietro. Levarmi di dosso sguardi che erano sentenze. Strapparli dalla mia pelle. Puntare gli occhi di chi incrociavo senza provare vergogna. Salvare la mia bimba, l’unica nota positiva nel tragico spartito del mio matrimonio, dalla condanna senza appello di essere figlia di una puttana. Scappai di notte, la mia piccola stretta al grembo su quel treno che non voleva saperne di fermarsi. Mi attendeva la vita che ho voluto e che ho in qualche modo deciso. Anni come attimi, che inseguo a ritroso mentre svaniscono insieme a volti e parole. Sfumati in questo epilogo disincantato che sa di nostalgia delle tue carezze leggere sulle mie guance, ora che la corsa sta per finire.

Buon viaggio

Ho riflettuto a lungo prima di pubblicare una fotografia “carpita” nell’attesa dell’autobus che ha riportato a Sant’Eufemia la comitiva dell’Agape, a Roma per partecipare al Giubileo degli ammalati e delle persone disabili. Ho vinto la mia perplessità iniziale pensando che è cosa giusta utilizzare l’immagine per richiamare l’attenzione sul messaggio che esprime. E così, mentre il pullman scendeva verso Sud, tra il vociare allegro dei viaggiatori e le canzoni della radio, di getto ho scritto il commento per la foto che ho postato su Facebook.

Si rischia sempre di spettacolarizzare storie che invece vanno trattate con molta delicatezza, cercando di rispettare la dignità umana. Pubblico la fotografia, scattata senza che me ne accorgessi, perché l’uomo con il quale sto conversando non è riconoscibile.

La sua lezione di vita merita di essere condivisa. Di origine siciliana, vive non sa più da quanto tempo a Roma. Mi racconta che ogni giorno fa un paio d’ore di elemosina, quanto basta per racimolare i dieci euro circa che gli sono sufficienti per vivere: mangiare, permettersi un caffè, comprare qualche ricambio (camicie da un euro come quella che indossa).

Mi sta facendo vedere le scarpe acquistate proprio stamattina a Porta Portese: «sono buone, di pelle; durano a lungo». Vive su questa panchina di giorno, mentre di notte è tutto più complicato. Non ci sono molti posti dove potere dormire, un problema soprattutto d’inverno. Nelle stazioni non si può più, anche se a qualche clochard viene consentito: «più che altro per fare vedere di essere tolleranti». È anche pericoloso, bisogna stare attenti a non essere aggrediti.

Mi dice che i poveri non vanno toccati e lo fa senza rabbia, né paura. Non si deve, sottolinea, perché fare del male ai poveri è un delitto che nessun Dio potrà mai perdonare.

Gli chiedo se ha scelto questa vita o se è accaduto il contrario. Mi risponde che non è semplice capire dove finiscono le scelte degli uomini e dove inizia lo zampino del destino. Spesso le scelte di vita iniziano per caso. Il superfluo al quale viviamo avvinghiati come l’edera è frutto di un modello culturale che subiamo e che ci impone di rincorrere una felicità effimera. Un inganno colossale. Mentre invece dovremmo sforzarci di vivere con lo spirito del viaggiatore, concentrato sulla strada da percorrere e sull’umanità da incontrare lungo il cammino, per quanto durerà.

Forse non a caso ci siamo salutati con una stretta di mano, augurandoci reciprocamente “buon viaggio”.

(12 giugno 2016)

Festa della mamma: l’azalea della ricerca in piazza

In occasione della Festa della mamma, torna in 3.600 piazze italiane l’Azalea della Ricerca AIRC. Domenica 8 maggio, circa 20.000 volontari distribuiranno la piantina simbolo della battaglia contro i tumori femminili e una guida dedicata al tema “maternità e cancro”, contenente gli ultimi risultati della ricerca e le raccomandazioni sullo stile di vita da adottare per ridurre il rischio di una diagnosi tumorale.

Con una donazione minima di 15 euro, potremo così festeggiare le nostre mamme e dare un aiuto concreto alla lotta contro il cancro.

A Sant’Eufemia il banchetto con le azalee sarà allestito in piazza Matteotti, dalle 9.00 alle 13.00, a cura dei volontari dell’Agape.

#iocisono

La lezione di Ranieri

«È un po’ come se il mio Catanzaro avesse vinto il campionato». Di nuovo Catanzaro come termine di paragone. Alle aquile giallorosse Claudio Ranieri aveva già fatto riferimento quando gli era stato chiesto a quale esperienza calcistica era paragonabile il suo Leicester. Si era ancora ai primi di febbraio, sportivi e addetti ai lavori cominciavano a chiedersi quale fosse il segreto di una squadra ritrovatasi a sorpresa in vetta alla Premier League. Alla domanda di Mario Sconcerti su cosa potesse paragonare la propria squadra, dalle colonne del Corriere della Sera Ranieri non citò nessuno dei club blasonati che aveva allenato in precedenza: «Alla fine della carriera da giocatore ho trovato una squadra così: era il Catanzaro di Gianni Di Marzio, di Palanca, Silipo e gli altri. Capisco non sia un grande esempio, meglio Guardiola. Ma quella era una squadra come il Leicester, un gruppo di amici che viveva insieme». Ed è stato commovente vedere le lacrime di Fausto Silipo alla Domenica Sportiva, lacrime di emozione per il successo ottenuto dall’amico di sempre. Spirito di gruppo, ecco la chiave del successo: il collante che da quarant’anni tiene insieme i calciatori di quel Catanzaro e che, ora, ha fatto sì che diventasse realtà il sogno del primo scudetto in 132 anni di storia delle volpi blu, quotato 5.000 a 1 dai bookmakers inglesi.

La vittoria dell’organizzazione e della forza di volontà. Una vittoria romantica che si fa beffe delle campagne acquisti faraoniche, ma anche una vittoria che le aziende stanno già studiando per capire se il “modello Ranieri” è esportabile in altri settori. Come ottenere grandi risultati con pochi soldi a disposizione, puntando tutto sull’aspetto motivazionale.

Da tre giorni le televisioni inglesi non parlano d’altro. Un inviato della BBC ha setacciato il Testaccio alla scoperta dei luoghi dove Ranieri è cresciuto, raccogliendo anche la dichiarazione in romanesco del fioraio (“Claudio è l’unico con la testa sopra le spalle”). Per Leicester si prevede addirittura un aumento dei flussi turistici, grazie all’impresa compiuta dai ragazzi di “Claudio” (non di “Mr. Ranieri”), che è parte integrante della comunità (“è uno di noi”), con le sue passeggiate al mercato della frutta o la spesa al supermercato, le sue soste con la gente comune per parlare, stringere mani, concedere selfie. L’idolo delle signore over 55, le quali utilizzano come sfondo del display del telefonino la foto con Ranieri, una persona “educata e seria”, un “gentiluomo d’altri tempi” che fa anche “un buon odore”!

Ranieri fa fare bella figura all’Italia. L’immagine dell’italiano all’estero, simpatico e dalle buone maniere, ne esce rafforzata. Il suo è anche il successo di chi ce la fa fuori dal Bel Paese, che se da un lato riapre l’annosa questione della fuga dei cervelli, dall’altra dà linfa al sentimento dell’identità nazionale e dell’orgoglio italiano tra gli emigrati italiani.

Ma la lezione più importante di questa favola l’ha sintetizzata, con semplicità e umiltà, Ranieri stesso, dichiarando a caldo: «L’unica cosa che posso dire a tutti quanti è di crederci sempre. Provateci, non solo nel calcio, ma in tutti i campi della vita». A dispetto di ogni teoria rottamatrice che voleva il sessantaquattrenne Ranieri alle ultime panchine in squadre di seconda e terza fascia, ormai destinato a concludere la carriera senza vincere un campionato di calcio, questa storia insegna che c’è sempre tempo per realizzare i propri sogni, che non bisogna mai arrendersi e che esiste sempre un’altra possibilità finché si ha la forza di crederci. E quindi: God save the coach!

Diagonale imparabile all’ultimo chilometro

L’epica sportiva sublima la dimensione umana. L’atleta raggiunge il rango delle divinità, prende posto tra i convitati del banchetto olimpico e si inebria di ambrosia. Diventa un dio in terra. Lo sport è poesia perché è fatica e sudore, superamento dei propri limiti, ascesa. È poesia perché è metafora della vita e una vita senza poesia è vita a metà.

I dieci racconti di Diagonale imparabile all’ultimo chilometro (Laruffa, 2010), che fonde nel titolo la magia dei due sport protagonisti del libro scritto dal giornalista del Tg2 Enzo Romeo, non sono soltanto nostalgia del tempo andato, degli anni in cui il business stava ancora fuori dalla porta degli spogliatoi o delle camere d’albergo. La nostalgia è presente e fa anche parte della biografia dell’autore, figlio del presidente della Reggina nel 1946 e ciclista amatoriale a Siderno negli anni Settanta: “Trigòni era il nostro Tourmalet, il nostro Stelvio”. Ma la nostalgia non è l’unica chiave di lettura del bel libro di Romeo. C’è dell’altro.

Ci sono i sogni di una generazione che si è identificata nelle prodezze leggendarie dei miti dello sport, che ha lottato per riscattarsi sul piano sociale con la stessa tenacia degli eroi che correvano dietro a un pallone o si alzavano sui pedali, pronti per lo scatto finale. Con la testardaggine di Fiorenzo Magni, che corre la metà delle tappe del Giro d’Italia con la clavicola e con l’omero fratturati, stringendo tra i denti un tubolare legato al manubrio della bicicletta.

C’è il riscatto “chiamato football club” del MYSA (Mathare Youth Sports Association), avventura iniziata nel 1987 in una baraccopoli di Nairobi e arrivata alla candidatura del Nobel per la Pace, grazie a un sistema formativo basato su tutta una serie di attività sportive, ma anche culturali e artistiche, ricreative e sociali, diventato un modello oggi imitato in molti Paesi.

Pagine di poesie vere, come le Cinque poesie per il gioco del calcio di Umberto Saba. Pagine di cronaca sportiva che sono esse stesse poesia perché vergate da Alfonso Gatto, poeta al seguito del Giro d’Italia per «l’Unità» il cui linguaggio iperbolico ha fatto scuola.

Vittorie e cadute, nello sport come nella vita. La storia di Erminio Bercarich, profugo fiumano approdato a Reggio Calabria nel 1946, che esordisce contro il Lentini indossando uno dei maglioni bianchi di lana offerti dalla tifoseria. Capocannoniere assoluto nella storia della Reggina con 75 reti, appese le scarpette al chiodo sparì, dimenticato da tutti. L’attimo di gloria vissuto da Angelo Mammì, autore del tuffo nel fango che, nel 1972, valse la storica vittoria del Catanzaro sulla Juventus, raccontata da Enrico Ameri e dal tifoso entrato nella sua cabina gridando a squarciagola: «Gol!». Joachim Rafael da Fonseca, ala destra nello Sporting Lisbona vincitore negli anni Sessanta di due campionati, una Coppa del Portogallo e una Coppa delle Coppe, che si ritira dal mondo e diventa Fra Paolo, monaco di clausura nella Certosa di Serra San Bruno, dedito al silenzio e alla preghiera.

Storie note e meno note, avvolte dal fascino della leggenda e dal mistero dell’esistenza umana. Racconti di sport e di vita, per chi ama lo sport e la vita.

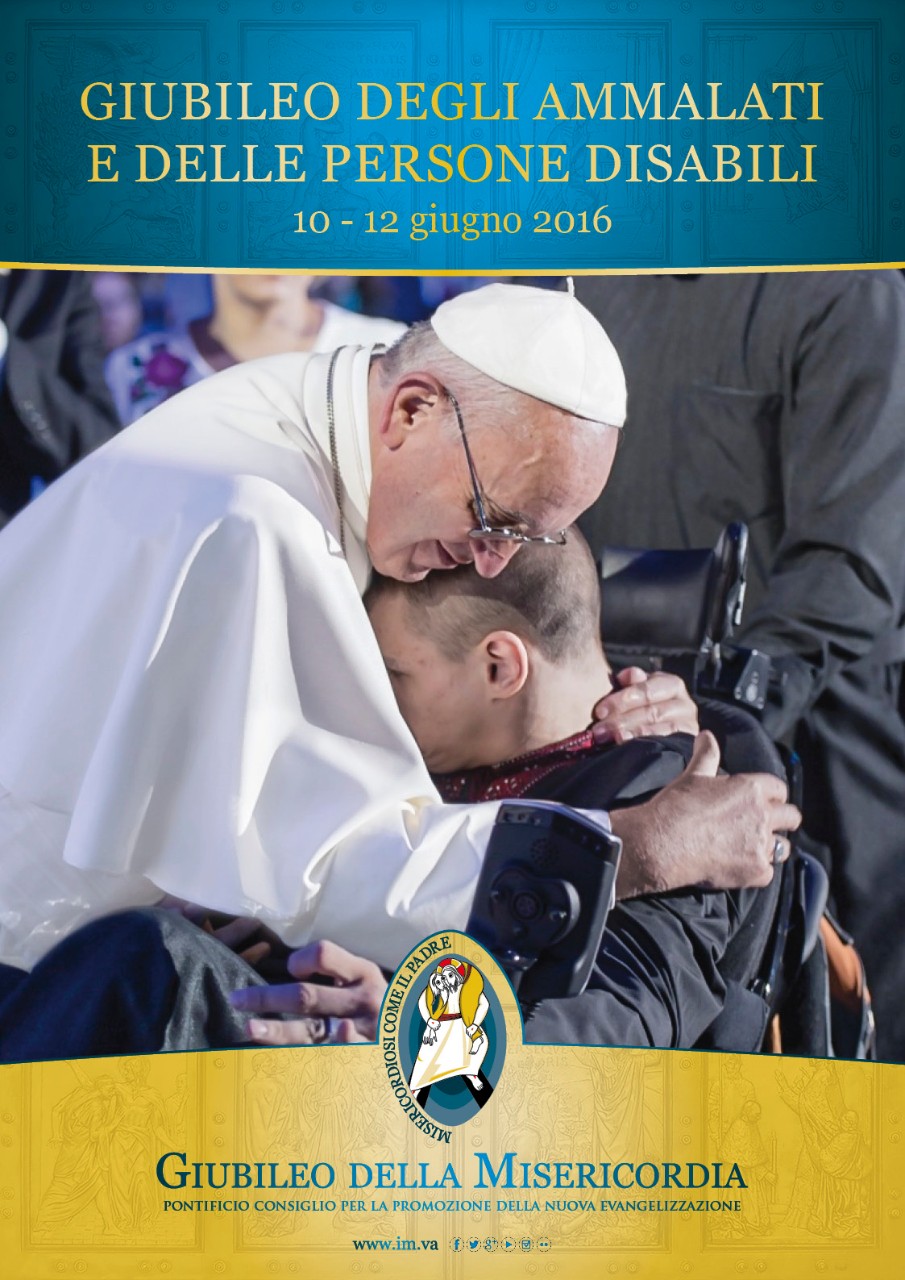

Con l’Agape al Giubileo degli ammalati e delle persone disabili

In occasione del “Giubileo degli ammalati e delle persone disabili”, l’Associazione di volontariato cristiano “Agape” di Sant’Eufemia d’Aspromonte organizza un pellegrinaggio a Roma nei giorni 11 e 12 giugno 2016 (due giorni e una notte).

I partecipanti si ritroveranno in Piazza Municipio, sabato 11 giugno alle ore 6.00: sistemazione dei bagagli e partenza in pullman Gran Turismo per Roma. Sosta lungo il percorso per consumare il pranzo al sacco, a carico dei partecipanti. All’arrivo nella capitale, previsto per le ore 15.00, sistemazione dei volontari, degli assistiti e dei partecipanti nelle camere della Casa Religiosa di Ospitalità “San Giuseppe”, in via Egidio Albornoz, n. 40 (zona San Pietro).

Pellegrinaggio verso la Porta Santa e, a partire dalle ore 18.00, possibilità della visita di alcuni stand nei Giardini di Castel Sant’Angelo (facoltativo) e Festa di benvenuto “Oltre il limite”. Subito dopo, trasferimento nella Casa “San Giuseppe” per cena e pernottamento.

Domenica 12 giugno, dopo la prima colazione presso l’Istituto, appuntamento alle 8.30 in Piazza San Pietro con i canti e le testimonianze (“Quando sono debole sono forte”) in preparazione della Santa Messa con il Santo Padre alle ore 10.00.

Dopo il pranzo presso il ristorante da “Fabio” (via di Porta Cavalleggeri, n. 145), sistemazione nel pullman e partenza per il rientro a Sant’Eufemia.

La quota individuale di partecipazione è di € 125,00 (per un minimo di 50 partecipanti) e comprende: viaggio in bus Gran Turismo; sistemazione presso la Casa Religiosa di Ospitalità “San Giuseppe”; cena giorno 11; colazione e pranzo giorno 12; tassa di soggiorno.

*Acconto richiesto all’atto della prenotazione: € 40,00 da versare entro e non oltre il 30 aprile.

**Per info e prenotazioni contattare il responsabile Peppe Napoli, al numero: 3339284284