Chi non ha mai utilizzato, né ha sentito pronunciare l’espressione “n’atru ndaviva u stessu, e u mpittau a hhiocca”? Un modo di dire canzonatorio utilizzato per farsi beffe di colui che, fino al singolare incidente procurato da una gallina, condivideva soltanto con un altro esemplare del genere umano il possesso di virtù evidentemente eccelse.

È molto complicato riuscire ad attribuire una paternità certa a motti scherzosi che hanno origine nella tradizione orale e popolare. Questa locuzione molto diffusa nel reggino non sfugge alla regola.

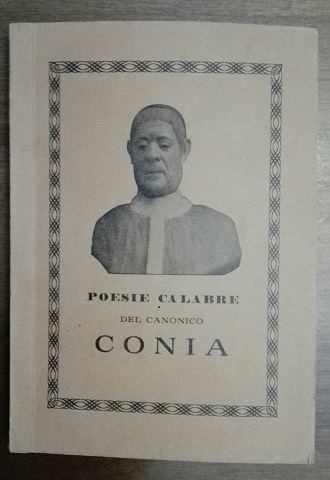

Di recente mi sono imbattuto nella lettura della raccolta delle poesie dell’abate Giovanni Conia (Galatro, 1752 – Oppido Mamertina, 1839), stampata nel 1834 a Napoli “presso Faustino e fratelli De Bonis Tipografi Arcivescovili” e dedicata “a sua Eccellenza il Signor D. Nicola Santangelo, Segretario di Stato e Ministro degli Affari Interni nel Regno delle Due Sicilie”: Saggio dell’energia, semplicità ed espressione della lingua calabra nelle poesie di Giovanni Conia, canonico protonotario della Cattedrale di Oppido, con l’aggiunta di alcune poesie italiane dello stesso.

Non ho le competenze necessarie per esprimere un giudizio critico su un’opera che nel tempo ha ricevuto pareri autorevoli ma a volte discordanti, per i quali rimando al documentato volume di Raffaele Sergio, autore anche del busto in bronzo dedicato all’illustre concittadino dall’amministrazione comunale di Galatro nel 1974: L’Abate Giovanni Conia. Poeta dialettale calabrese. Testimonianze e poesie (Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria 1980).

Tuttavia, è certo che l’abate Conia fu personalità eminente e poliedrica. Rettore e professore di teologia dommatica del Seminario vescovile di Oppido Mamertina, godeva di fama di grande teologo, oratore e umanista (fece anche parte dell’Accademia Florimontana di Monteleone, ramo calabrese dell’Arcadia Romana): ascoltare un suo panegirico o una sua predica diventava un’esperienza indimenticabile per le emozioni che la sua parola riusciva a suscitare tra il pubblico.

La maggior parte delle sue poesie è di carattere religioso o encomiastico, ma a queste vanno aggiunti i componimenti di argomento più leggero, nei quali la vena satirica dell’autore trova piena esaltazione. Ad ogni modo, l’intera raccolta marca un punto importante nella storia della letteratura calabrese, perché il dialetto – più naturale, più semplice e più espressivo – assurge finalmente al rango di lingua letteraria e come tale viene infatti difesa dall’autore in una celebre “tenzone” con l’idioma italiano.

Il sonetto che contiene la nota locuzione dialettale è “Facezia ad un amico alquanto mordace nelle burle, di bassa statura”:

Fora chiacchieri mo: tardu mparai

D. Ciccantoni cu è: vogghiu laudari

li schiribizzi soi: quantu lu mari

su li soi laudi: no li arrivi mai.

Picciulu vasu, ma nc’è pipi assai.

È curciu, ma lu diantani passari

pe malizia lu poti: pe sprovari

cu avi pacenzia Ddeu mandau ssu guai,

D. Ciccantoni sì la cruci mia;

non muti mai; sì duru comu rocca:

bonu ca non si tratt’a guapparia.

L’autri vertù li teni a grappu, e schiocca.

Ti vasta ca omu grandi comu tia

n’autru nci nd’era, e lu mpittau na hhiocca.

Non è possibile stabilire se il verso conclusivo fosse già diffuso nella tradizione orale e sia stato quindi sostanzialmente ripreso, non concepito, dal religioso di Galatro. Si può però affermare con certezza che all’abate Conia va riconosciuto il merito di avere dato dignità letteraria ad una locuzione dialettale che tutt’oggi vive nella cultura e nel costume popolare. Anche per questo la bilancia sembra pendere più dal lato dei difensori della grandezza di Conia, la cui autorevolezza ha altri significativi riflessi nella società. Tra i giocatori di “scopa”, ad esempio, è molto diffusa l’espressione “u dissi puru l’abati Conia/ ca cu sett’oru non si cugghiunija”, che sottolinea certo l’importanza del settebello nel gioco delle carte ma, più in generale, consiglia a tutti noi di non scherzare con le cose serie della vita.

*GLOSSARIO ESSENZIALE

Curcio: nano, di piccola statura

Diantani: diavolo

Schiocca: ciocca

Vasta: basta

Mpittau: schiacciò

Hhiocca: chioccia