Secondo i dati divulgati dalla Fondazione Openopolis e riportati sul giornale online “Il Corriere della Calabria”, nell’ultimo anno due bambini/adolescenti su tre di Calabria, Sicilia e Campania non hanno letto nemmeno un libro. Un dato preoccupante, che dovrebbe fare riflettere anche sull’importanza di una presenza virtuosa e dinamica delle biblioteche nei territori.

Spiace constatarlo, ma la biblioteca del nostro comune presenta standard qualitativi molto bassi. Eppure gli strumenti per tentare di migliorare la situazione ci sarebbero, se solo si fosse più attenti. Il 23 maggio scorso la Regione Calabria aveva ad esempio emanato un avviso pubblico “per la selezione e il finanziamento di interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi” (decreto dirigenziale n. 5052). L’azione 1 mirava a “sostenere il funzionamento delle biblioteche calabresi degli Enti locali, dei Sistemi Bibliotecari, delle Biblioteche scolastiche e delle biblioteche riconosciute di interesse locale con DPGR”. L’azione 2, invece, era riservata agli archivi storici. Per l’azione 2, in ogni caso, non ci sarebbe stato niente da fare, non avendo Sant’Eufemia un archivio storico comunale. Ma questo è un altro discorso, che tra l’altro ripeto inutilmente da più di dieci anni.

Veniamo all’azione 1. Pochi giorni fa la Regione Calabria ha approvato la “graduatoria provvisoria del finanziamento degli interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi – annualità 2018” (decreto dirigenziale n. 12542 del 5 novembre 2018). In particolare, per l’azione 1 (quella destinata alle biblioteche) sono stati ammessi al contributo regionale 80 progetti; 15 proposte non sono state ammesse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo; 19 sono state escluse dalla valutazione per la mancanza di requisiti o per errori formali.

Ho cercato inutilmente tra gli allegati il comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Non è presente in nessuno dei tre elenchi pubblicati: né tra le proposte finanziate, né tra quelle escluse. Ciò significa che l’amministrazione comunale non ha nemmeno presentato la domanda per accedere al finanziamento.

Sinceramente, tutto questo suscita amarezza. Insomma, la biblioteca comunale è là, a languire. Da poco sono stati almeno sistemati negli scaffali i volumi che per quasi due anni hanno fatto bella mostra sparsi disordinatamente un po’ ovunque, rendendo di fatto non fruibile la biblioteca stessa. Continuo a credere nella funzione culturale delle biblioteche in una comunità: luoghi che però hanno bisogno di essere animati con atti e fatti, altrimenti si riducono a cimiteri di libri.

Sappiamo bene che i fondi destinati alla cultura sono sempre striminziti. Proprio per questo è auspicabile una maggiore attenzione da parte di chi ha responsabilità amministrative per tentare di intercettare quelle poche opportunità che ogni tanto si presentano.

Mimì Occhilaudi

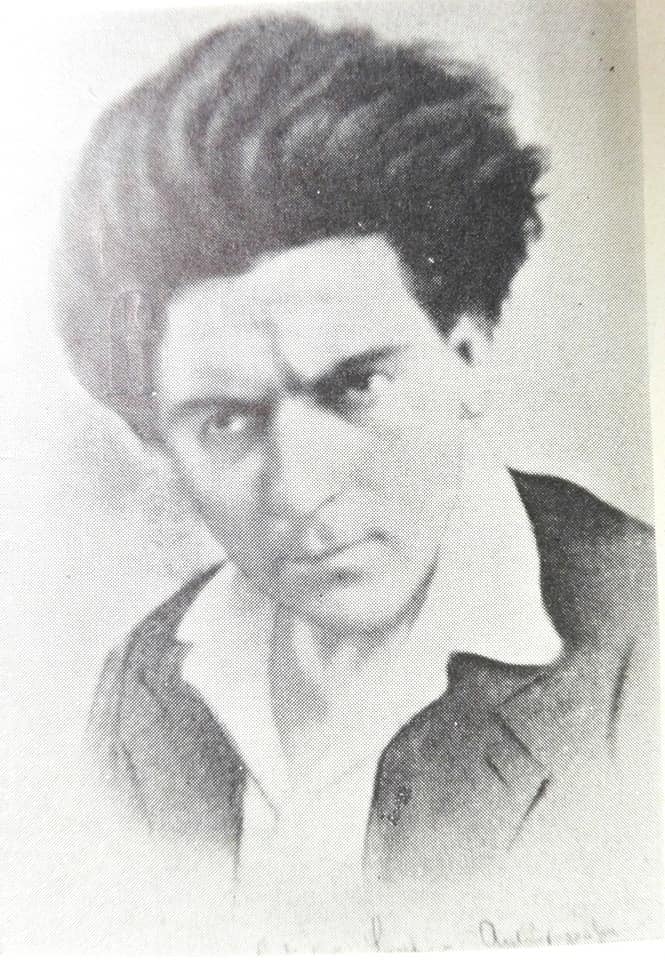

L’unico ritratto esistente, sguardo intenso e capelli indomabili, ci consegna l’immagine di un uomo tormentato da demoni silenziosi, come il ragazzo spartano richiamato da Edgar Lee Masters nei versi dedicati a “Dorcas Gustine” (Antologia di Spoon River), che “nascose il lupo sotto il mantello/ e si lasciò divorare, senza un lamento”. Domenico Giovanni Occhiuto elesse la solitudine a compagna di vita e musa ispiratrice. Figlio di Fortunato e Carmela Laudi, nacque il 24 giugno 1894 a Sant’Eufemia d’Aspromonte e, secondo quanto ricordato da Giuseppe Pentimalli sulla rivista “Incontri” (“Mimì Occhiuto, poeta dimenticato”, dicembre 1988), visse per lunghi anni in uno stato di grave indigenza: «Viveva di elemosine, nel senso che di tanto in tanto le persone più abbienti del paese lo invitavano a pranzo, vuoi per pietà vuoi per la curiosità di conoscere meglio questo tipo estroso». Un minimo di aiuto lo riceveva anche dal Comune, per il quale svolse compiti di archivista e copista degli atti amministrativi finché non fu assunto come impiegato, nel 1940.

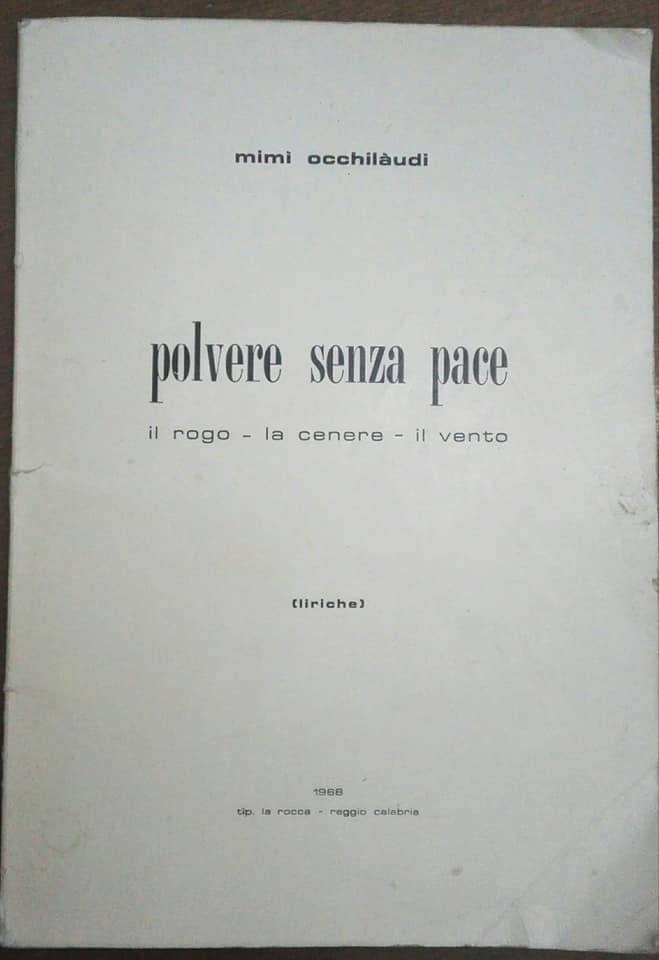

Solitario e taciturno, Occhiuto fu autodidatta e scrisse essenzialmente per se stesso: della sua produzione è giunta ai nostri giorni la selezione di liriche “Polvere senza pace. Il rogo, la cenere, il vento”, pubblicata nel 1968. Un anno dopo, moriva a Reggio Calabria (2 novembre 1969).

Tutte le altre sue poesie sono andate perdute, a parte il carme “Ave, Saturnia Tellus”, stampato dalla Tipografia “C. Zappone” di Palmi nel 1933 con due titoli (il secondo: “Saluto alla terra rifiorente”), che in piena epoca fascista saldava il tema poetico della rinascita della natura con quello politico della rinascita della nazione. D’altronde, anche in un coevo manoscritto inedito e pervenuto a me in fotocopia, Occhiuto esalta il mito del primato italiano, che trova occasione di grande propaganda nell’impresa transoceanica di Italo Balbo (“Per la crociera atlantica del Decennale. Ai trasvolatori degli oceani”). Un altro inedito richiama invece la tradizione della satira di costume (“Galleria degli uomini illustri del mio paese. Primo profilo della serie”) e doveva essere parte di un progetto incompiuto, o comunque andato disperso, con il quale “u poeta” si proponeva di mettere alla berlina i personaggi più in vista della comunità eufemiese. Forse una vendetta contro coloro che a volte lo schernivano (un altro suo soprannome meno nobile era “secara”: bieta); o forse il tentativo di lenire i tormenti dell’anima dedicandosi ad argomenti più leggeri e divertenti. Mimì Occhilaudi, come amava firmarsi, esplicitando nella fusione dei cognomi dei genitori il forte legame con la madre, sapeva infatti essere pure simpatico. Accadeva ad esempio con i rari compagni di passeggiata, ai quali, dopo avere declamato alcuni suoi versi, scherzosamente chiedeva: «Non ti sembra che siano superiori a questi [e li recitava, n.d.a.] scritti da Dante?».

La cifra autentica della poesia di Occhilaudi è tuttavia dolore cupo e lancinante, strappato dalle viscere con un atto liberatorio che diventa sfiatatoio e terapia. “Polvere senza pace” raccoglie 44 componimenti, più due parti del poema “Per un granello di sabbia”, rimasto incompiuto. In particolare “Episodio della morte di Cristo” (l’altra è “Episodio della eruzione del Vesuvio e della distruzione di Ercolano e Pompei”) assurge a paradigma dell’umana sofferenza: “…e ciascuno risale un suo calvario/ per esser solo sul più alto vertice/ a illuminarsi col proprio dolore/ e riscattarsi solo con la morte,/ sì che ciascuno in lui si riconosca”.

Ma è in liriche come “Attesa”, “La serie dei tramonti” e “L’ospite” che la poetica dell’autore si manifesta compiutamente come capacità di tradurre in versi solitudine e silenzi.

ATTESA

Lume di luna penetra

tra le socchiuse imposte

e si diffonde per la muta stanza

soave, malinconica chiaria.

Sparse nell’alta quiete,

le cose s’affratellano nel sonno,

mentr’io supino, sul mio duro letto,

veglio bruciato da fuoco d’amore.

Triste, crudele, interminabil notte!

Abbandonata alla deriva l’anima,

invano invoco il balsamo del sonno

turba di larve m’affolla il pensiero

nel brulichio ondoso di penombre

sulle pupille spalancate, inerti…

E tu non vieni…

Viene solinga alla finestra l’alba.

LA SERIE DEI TRAMONTI

Murati mi sembrano gli occhi,

li sigillò la pena

che non trovò più lacrime da piangere…

Ora è deserto intorno,

arido vento mi fa cencio l’anima

e con sperduti occhi

guardo ogni sera declinare il giorno.

L’OSPITE

Nessuno m’attende la sera

– tra luce e penombra – vegliando

le care cose sparse per la stanza.

Quand’io rincaso deluso,

triste che quasi m’avvinghio alla morte,

nessuno m’accoglie.

Sopra la soglia, nella fredda notte

viva, nel fitto buio

di un infinito brulichio di stelle

e del cantare di lontane acque,

mi si richiude alle incurvate spalle

con secco schianto

la porta

coperchio di bara.

Cent’anni dopo

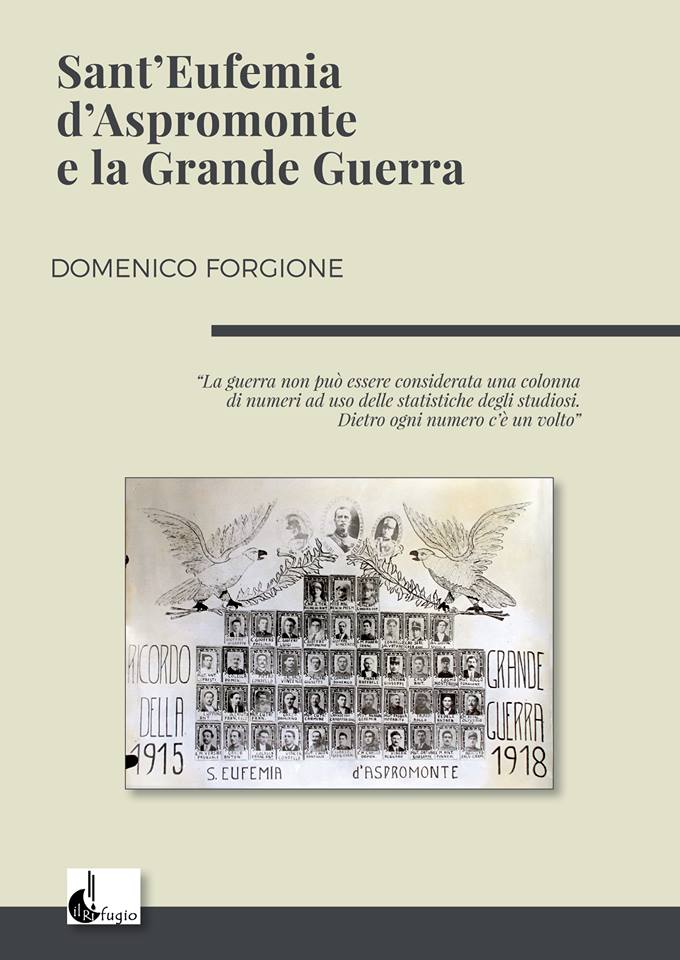

«Mi affascina il mistero delle vite/ che si dipanano lungo la scacchiera…»: è l’inizio di una bellissima canzone di Francesco Guccini (“Vite”), cantautore che amo e che spesso ha ispirato le cose che scrivo. Quando iniziai la ricerca sui soldati di Sant’Eufemia che presero parte alla prima guerra mondiale, mi affascinava l’idea di soddisfare la mia curiosità; e ancor più mi affascinava la speranza di riuscire ad andare oltre le statistiche, che pure mancavano.

Volevo trovare i numeri, ma a quei numeri volevo dare un nome, un cognome e un’età. Disegnarli sul foglio: altezza, colore dei capelli e degli occhi, colorito del viso, segni particolari. Conoscere la vita che avevano in paese. E poi fare uno sforzo in più: affiancarli mentre partivano per il fronte e stare con loro sul Carso o sull’altopiano di Asiago, sul fronte francese o su quello balcanico. Nel freddo delle trincee, affamato come loro quando non arrivavano i rifornimenti. Tra gli stenti dei campi di prigionia. Vivere anch’io il dramma e gli orrori di quella immane carneficina. I boati delle cannonate, la pioggia degli shrapnel, i gas asfissianti. La follia degli attacchi “in salita” per conquistare una cima, mentre dall’alto le mitragliatrici del nemico si esercitavano in un facilissimo tiro al bersaglio. Respirare il tanfo dei cadaveri in putrefazione, nei campi di battaglia ridotti a paesaggio lunare. Sentire con le mie orecchie i lamenti dei feriti e le urla disumane degli amputati (“sembrava che scannassero maiali”); poggiare la mia mano sulla fronte degli ammalati, nei lettini degli ospedali da campo. Trascorrere i miei anni migliori con la morte accanto, come loro. Questo volevo.

Ricordare è un atto di giustizia, fare opera di memoria significa riconoscere pari dignità alle piccole/grandi pagine di storia scritte dai nostri avi. Staccare dalle ragnatele del tempo le loro vite, tirare fuori dall’ombra dell’oblio quei 580 giovani di Sant’Eufemia spediti in posti a loro sconosciuti: contadini, pastori, calzolai, falegnami, mulattieri. Erano i nostri nonni, furono fanti mandati al macello. Si beccarono polmoniti, malaria, infezioni intestinali. Patirono il congelamento dei piedi. Furono fatti prigionieri (72) e furono feriti (130). Morirono in 88 (più un soldato fucilato per diserzione): 39 sul campo di battaglia (11 dei quali dispersi), 15 in seguito alle ferite riportate in combattimento, 5 per gli effetti dei gas asfissianti, 6 nei campi di prigionia, 21 per malattia, 2 per infortunio.

Li ricordiamo oggi, cent’anni dopo, come un dovere.

Bannato da Facebook

È capitato anche a me: prima o poi doveva succedere. «Questo post non rispetta i nostri standard della community, pertanto nessun altro può vederlo». Il blog è stato bannato da Facebook, per cui – al momento – non è possibile condividerne i contenuti. Me ne farò una ragione. Ora non so cosa posso fare, mettersi in contatto con Facebook è impossibile, se non rispondendo alle Faq. E tutta questa voglia onestamente non ce l’ho.

In tutti questi anni ho utilizzato quel social soprattutto per dare più visibilità ai contenuti del blog, che sinceramente non mi sembra siano così terrificanti!! In otto anni ho scritto quasi 600 articoli, che hanno avuto quasi 400.000 visualizzazioni: la maggior parte racconta la storia di Sant’Eufemia d’Aspromonte (il mio paese), i suoi personaggi più o meno famosi e quello che ho ritenuto bello raccontare per rafforzare l’identità collettiva della comunità eufemiese.

Non sono un genio, non mi sento migliore di altri (forse dei coglioni che hanno fatto bloccare le condivisioni un po’ sì). Sono uno che cerca di mettere a disposizione degli altri quel poco che ricerca, per saperne di più, e che ha piacere a condividere i risultati della sua curiosità con gli altri. Insomma, non proprio un terrorista.

“Messaggi nella bottiglia” non ha inserzioni commerciali: questo per dire (ma chi mi conosce lo sa bene) che dell’aspetto dei possibili ricavi che può dare la gestione di un blog non mi è mai fregato niente. Altrimenti avrei fatto altro. Che a qualcuno questa mia attività possa avere creato disturbo mi fa provare pena: viviamo un momento davvero brutto, dove le piccinerie dei nani danno la misura del livello delle persone e della società che ci circonda. Ma forse è vero che la cultura è un’arma pericolosa.

Siamo governati dagli algoritmi e le competenze, soprattutto nel campo della comunicazione, valgono sempre di meno. Così può accadere che una segnalazione, fatta da qualcuno al quale evidentemente stai sulle palle, possa limitare la tua libertà di pensiero. Un mondo superficiale governato con superficialità. Il post segnalato, per dire, raccontava le mie vicissitudini, causate da una diagnosi fortunatamente sbagliata e conclusasi con un bel lieto fine. Chissà che non sia stato proprio il lieto fine ad avere “disturbato” chi ha segnalato il blog!

Ridiamoci sopra: si continua ad andare avanti. “Messaggi nella bottiglia” è uno strumento utile principalmente a me stesso. Il fatto che io ci scriva non dipende insomma dal numero dei lettori, anche se indubbiamente fa piacere sapere di avere un seguito, composto da gente che mi stima o che è semplicemente curiosa di sapere ciò che scrivo. Una vita senza curiosità è una vita a metà.

Forse la sto facendo lunga, ma il senso di queste parole è che continuerò come sempre a scrivere sul blog, nonostante un po’ di comprensibile amarezza per il mondo incattivito nel quale viviamo. In qualche modo, cercherò lo stesso di comunicarlo a chi, tra i miei contatti Facebook, nutre interesse per quello che scrivo.

Il mio secondo padre

Molti pensano che Nino Altavilla sia mio zio, insomma che lui o sua moglie Eufemia siano fratello o sorella di uno dei miei genitori. Non è così e la storia che lega le nostre due famiglie è la testimonianza di come a volte i rapporti di amicizia siano più forti, più profondi di quelli di sangue.

Vorrei scrivere qualcosa di bello, oggi che Nino compie settant’anni, anche se so di correre il rischio di apparire agiografico o retorico. Due aggettivi che non si conciliano con la sua personalità riservata. Non apprezzerebbe. Probabilmente un po’ di fastidio lo proverà anche se verrà a conoscenza di queste mie parole: i festeggiamenti “in suo onore” non li ha mai graditi. Comunque capirà e mi perdonerà.

Come faccio a mettere da parte sentimenti che riempiono la mia vita dal 1977, da quando con i miei genitori e fratelli tornammo dall’Australia? Ce ne innamorammo allora, con Luigi e Mario. Abbiamo giocato sulle sue ginocchia, goduto della sua simpatia e del suo affetto smisurato, della sua naturale capacità di farsi amare dai bambini: nei miei nipoti oggi rivedo noi piccoli, che stravedevamo per lui.

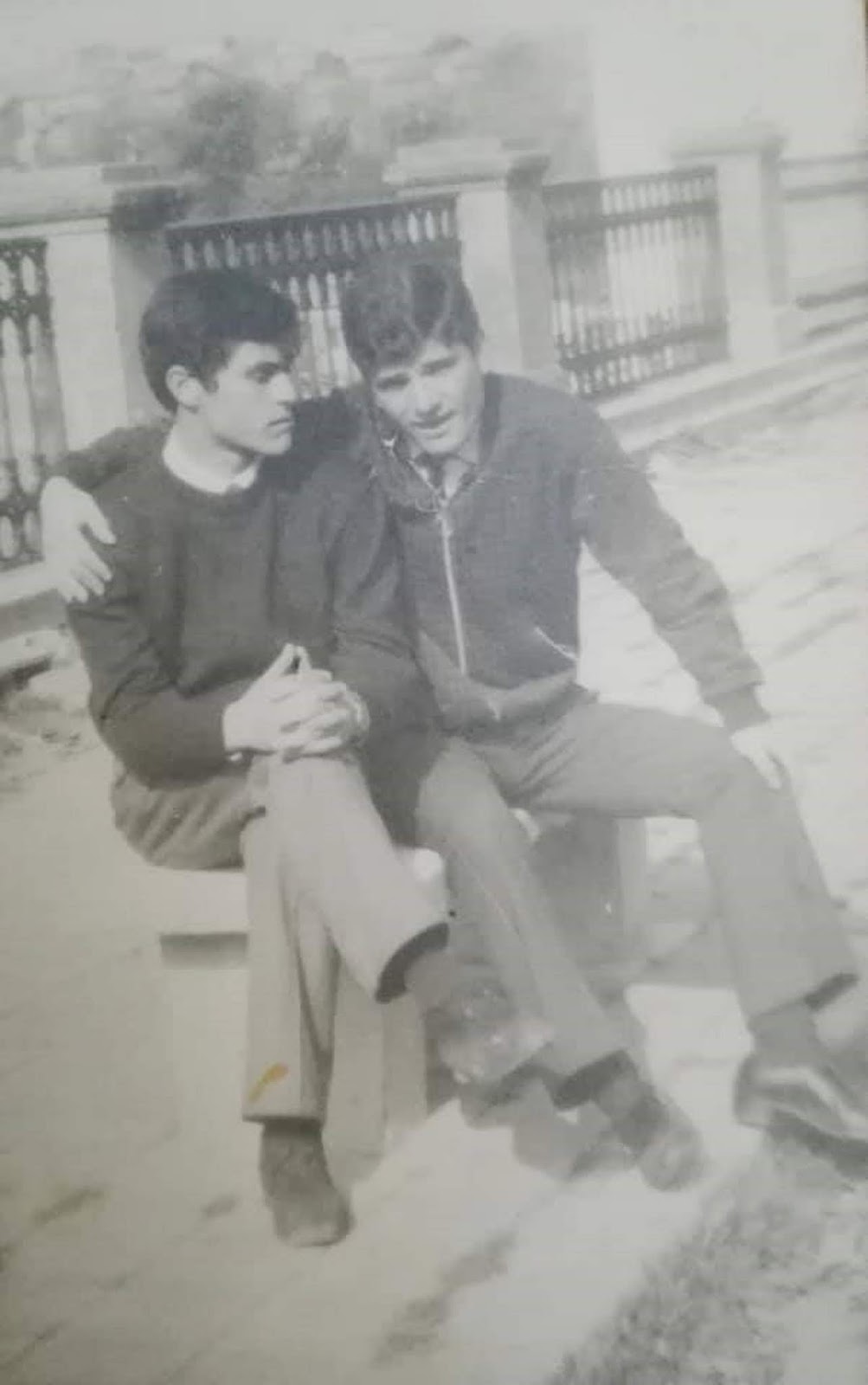

Nella casa dei suoi genitori, nel cortile dove anch’io sono cresciuto, ho ascoltato le storie della dura alba del Novecento. Ancora, i racconti della sua infanzia, ricordi di bambini sgualciti del secondo dopoguerra che avevano sempre mondi nuovi da scoprire e avventure da vivere in spazi sconfinati. Spericolati o forse soltanto più liberi e geniali con i loro giochi di strada, la caccia ai nidi e alle lucertole, gli orti razziati, i bagni nelle fiumare. I mille mestieri dai “mastri” più disparati. Le avventure ardimentose con mio padre (la foto sotto li ritrae in piazza municipio) e con i giovani della sua generazione, quasi tutti poi emigrati. Come Nino, che all’inizio degli anni Settanta va a finire a Cuba: e mi sembra un eroe della Frontiera in sella al suo cavallo, allacciati agli stivali gli speroni in seguito regalati a mio fratello Luigi.

Ma non voglio raccontare Nino, né la forza di questi suoi settant’anni. Mi ha insegnato l’amicizia vera, quella che non si lascia sfiorare dal dubbio se sia il caso di lanciarsi contro il fuoco; quella fatta di parole di verità e di giustizia, sempre. Non si diventa casualmente punto di riferimento per fratelli, sorelle, nipoti, amici: occorrono saggezza, generosità, rispetto dell’opinione altrui, lealtà.

Un uomo “preciso” che pretende serietà e che in ogni circostanza sa pesare le parole, trovare i modi giusti, dare i consigli più opportuni: questo è Nino, il mio secondo padre.

Un Paese senza memoria

Dopo avere tagliato le ore di storia nei nuovi istituti professionali, al Miur hanno anche provveduto ad eliminare la traccia storica dalla prova scritta di italiano negli esami di maturità. La ragione pare risieda nella constatazione che la traccia di argomento storico è la meno preferita dagli studenti: solo il 3% dei maturandi dal 2008 al 2017 (fonte: Skuola.net). C’è da considerare che in questi anni la traccia storica ha in genere affrontato argomenti della seconda metà del Novecento e che in molte scuole con il programma non sempre “si arriva” agli anni del secondo dopoguerra. Evidentemente i tecnici del ministero hanno pensato di risolvere il problema alla radice: una soluzione più comoda di un’eventuale riorganizzazione dell’insegnamento della disciplina.

Personalmente mi rifiuto di accettare la logica, mutuata dalla società dei consumi, per cui il prodotto che non si vende va ritirato dal mercato. Altrimenti, di questo passo, si potrebbe immaginare nel futuro l’introduzione di una prova di “chat”, con ortografia, grammatica e sintassi tipiche della messaggeria istantanea, con tanto di utilizzo di faccine appropriate.

Due grandi intellettuali del Novecento, agli antipodi per formazione culturale e politica, hanno sottolineato l’idiosincrasia della società italiana nei confronti della storia. Pier Paolo Pasolini con rabbia, anche con rassegnazione: «Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero. Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili, imparerebbe che questo Paese è speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale».

Caustico e ironico, invece, Indro Montanelli: «Questo è un Paese senza memoria, dove l’unica cosa da fare è cercare di non morire perché chi muore (fatte salve la solita mezza dozzina di sacre mummie: Dante Petrarca, eccetera, che nessuno legge) è morto per sempre. È un Paese senza passato, il nostro, che non accumula né ricorda nulla. Ogni generazione non solo seppellisce quella precedente, ma la cancella».

Il segnalibro

Mi prendo la libertà di darti del tu, anche se mi viene da sorridere: è proprio vero che la rete ci rende tutti più disinibiti, sfacciati se si vuole. Il prossimo sei novembre saranno sei anni senza di te. Sei lunghissimi anni, sei brevissimi anni.

Mi piace questa fotografia che ci ritrae nell’estate del 2009, alla presentazione del mio libro sulla storia politica e amministrativa di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Era la “tua” Sant’Eufemia, io uno dei tuoi tanti ragazzi. Uomini e donne ormai, che ti fanno vivere nei ricordi scambiati ogni volta che il discorso cade su di te, il professore Rosario Monterosso. Un miracolo che ci fa sentire tutti compagni di banco, in barba alle rispettive appartenenze generazionali. Vento in faccia che non sferza, profumo di prati e di speranza: i nostri vent’anni. Ma forse sto divagando.

Mi piace questa immagine scolpita nel tempo, per sempre: tu guardi qualcosa, cerco di arrivarci pure io. Come nell’aula, incantato dalle tue spiegazioni. Tutt’orecchi. Rivedo il ragazzo che è cresciuto inseguendo il tuo sguardo, per capire dove si sarebbe posato, per cercare di vedere con i tuoi occhi.

La dea della memoria è figlia del cielo e della terra. Le vette del pensiero e la materialità dei bisogni degli uomini nei due luoghi che hai frequentato per tutta la vita, dove ci hai accompagnato tenendoci per mano. Divago ancora.

Ora è diverso. Cerco i sassolini che hai fatto cadere dalle tue tasche per trovare la strada, come nella fiaba. Tento di saltare dentro le tue grandi orme, un passo dietro l’altro, provo a seguirle nel bosco per riuscire ad uscirne. Chissà.

Ti vedo sui tuoi libri, che oggi continuano a vivere nella mia libreria e che spero un giorno possano continuare a respirare altrove, ancora. Sei nel tuo studio, dietro c’è il tuo amato orto. L’orto del professore contadino: il pomodoro da legare, le erbacce da pulire. Nella curva che ancora oggi mi fa rallentare per vedere se sei là, come un tempo.

Tra le parole lette e meditate nel tuo paradiso borgesiano c’è la tua firma: un’annotazione a margine, una sottolineatura, un segnalibro. Come la striscetta di cartone trovata nei racconti di Mario Rigoni Stern (Tra due guerre e altre storie), che conforta una mia antica consuetudine e che là resterà, dove l’hai messa tu:

Ora siamo sazi, abbiamo le nostre case, anche le nostre ferie, eppure mi pare manchi qualcosa. Così in questi giorni sono andato al cimitero. È un posto davvero tranquillo e sereno; senza chiasso. Si sentono il canto degli uccelli e il ronzio delle api. È lì che ritrovo la mia Antologia di Spoon River, dove «tutti, tutti dormono, dormono; dormono sulla collina». È lì che ritrovo parenti stretti, prossimi e lontani, gli amici, le amiche, le storie di tanta gente che ho conosciuto, storie buone e non buone. Non è che pianga o sospiri; a volte mi viene anche da ridere. Rivedo in quei nomi, in quelle date tanto della mia vita, della vita del paese, la storia grande e quella piccola. Avevano ragione i greci quando dicevano che le muse sono le figlie della Memoria.

Nadia, il cancro, la sentenza del web

Io non lo so qual è il modo migliore per affrontare la malattia, la propria malattia. Credo che dipenda dal carattere di ciascuno di noi. E credo anche che non esista un modo più giusto di un altro. Ho visto gente disperarsi e ho ancora stampati nella mente gli occhi di un amico di famiglia, bagnati di lacrime quando passò dal bar per salutarci, prima del suo ultimo viaggio della speranza. Non lo rividi più. Una mamma, che ha lasciato due figli piccoli, faceva invece battute autoironiche mentre il fuoco dentro la stava divorando, a pochi giorni dalla morte.

Contro la “Iena” Nadia Toffa, contro le sue “presunte” parole (“il cancro è un dono”) si sono scatenate le tricoteuses del web, armate di tastierina e Verità. Il noto personaggio televisivo si è così dovuto difendere, precisando che il dono al quale si riferiva non è la malattia in sé (quale cretino potrebbe pensarlo?), ma la possibilità che la malattia dà di guardare il mondo e la propria vita da un’altra angolazione, l’opportunità di pensare cosa realmente conti nella propria esistenza e quanto vi sia in essa, invece, di futile e di illusorio.

Quando Nadia Toffa dichiarò di essere ammalata di cancro, accolsi quell’outing con fastidio. Penso che non tutto della propria vita debba andare sotto i riflettori, essere dato in pasto alla curiosità morbosa degli internauti, che bisognerebbe tutelare l’intimità di una malattia. Qualcuno ha anche ipotizzato che potesse trattarsi di pubblicità, macabro esempio di quanto cinica sia diventata la società di oggi.

Nadia appartiene a una generazione abituata a vivere “pubblicamente” ogni aspetto della propria vita, a maggior ragione se già si è un personaggio pubblico: questo aspetto ha avuto probabilmente un peso nella sua decisione.

Chi ha avuto un tumore o ha vissuto esperienze familiari con il cancro non può che essere turbato dalla sintesi semplicistica della dichiarazione di Nadia. Lo capisco. Ma tutti quelli che si sono affrettati a puntare il ditino non sanno cosa è passato nella testa di Nadia, anche se i social network hanno fatto di ogni utente il possessore di una verità inconfutabile che non ammette il confronto con chi la pensa in maniera differente.

Io non conosco la verità, però penso che ognuno abbia il diritto di affrontare la vita e la morte come meglio crede. D’altronde (mi si perdoni la provocazione), per i santi venerati dalla chiesa, malattie e sofferenze erano un dono di Dio: e su questo non mi sembra ci siano polemiche.

Le polemiche ci sono per Nadia perché alla gente comune non sembra vero di potere in qualche modo essere ammessa nel mondo dei “famosi” (si tratti di calciatori, politici, personaggi dello spettacolo), mettendo un “mi piace” a una foto su instagram o, più frequentemente, rovesciando loro addosso insulti di ogni genere per scaricare la propria invidia e la propria frustrazione.

Parlare della propria malattia, per alcuni, è anche un esercizio di esorcismo. Una terapia dell’anima che io non riesco a condannare. Se lei sta meglio così, non vedo che problema possa esserci.

Non me la sento di giudicare il modo in cui gli altri affrontano il mistero più grande della propria vita (la morte), perché non permetterei a nessuno di giudicare il mio.

16 settembre

Siamo le vite recise dai terremoti, le abitazioni distrutte e ogni volta ricostruite senza un lamento.

Siamo i soldati caduti per servire una patria a volte matrigna, i morti sul lavoro nelle campagne e nei cantieri, sotto casa o in terre lontanissime.

Siamo figli di donne che hanno cucinato cardi e “cosch’i i vecchia”, di mamme capaci di fare un miracolo con un pugno di fagioli.

Siamo figli di uomini dalle schiene curve, di contadini a piedi o a dorso di mulo sui sentieri dell’Aspromonte, di carbonai dai volti anneriti, di pastori transumanti tra la montagna e i paesi caldi della piana di Gioia Tauro.

Siamo la caparbia di genitori che non ci hanno fatto vivere gli stenti delle baracche senza luce, né acqua.

Siamo figli di giovani dalla valigia di cartone legata stretta con lo spago, accalcati nelle terze classi dei treni diretti a Nord o delle navi d’Oltreoceano: disposti a qualsiasi lavoro per un piatto di dignità. Dalla nostra terra partono oggi altri ragazzi: laureati, professionisti, manodopera qualificata, lavoratori che nel proprio campo sono eccellenze. Oggi come allora percorriamo le strade del mondo con la consapevolezza di essere noi i fabbri del nostro destino.

Siamo bellezza tramandata, da custodire e da indicare ai più giovani affinché ne abbiano cura: i libri di storia di Vittorio Visalli, i versi di Domenico Cutrì, i racconti di Nino Zucco, le opere d’arte dei Tripodi, la solitudine dolorosa di Mimì Occhilaudi.

Siamo storia che non passa, anche se tutto è cambiato.

Ma siamo soprattutto la storia del fuoco attraversato dalla nostra Protettrice, un passaggio di salvezza dal valore universale, che ci riguarda singolarmente e come comunità portatrice di un patrimonio identitario unico.

Auguri a chi porta il nome Eufemia e a tutti noi eufemiesi.

VIVA SANT’EUFEMIA!

Una famiglia eufemiese a Praga dopo la prima guerra mondiale: i Pietropaolo

Tra le storie dei soldati di Sant’Eufemia nella prima guerra mondiale mi ha colpito quella di Vincenzo Pietropaolo, della quale, per quelle strane coincidenze alle quali è difficile dare risposte razionali, dopo la pubblicazione del libro ho appreso ulteriori informazioni. La testimonianza del figlio Rostislav (classe 1929), proprio quest’estate in vacanza a Tropea, è stata raccolta da Carmelita Tripodi, la quale mi ha poi riferito di questo incontro e dell’orgoglio di Rostislav nello scoprire che era appena stato pubblicato un libro nel quale si parlava anche di suo padre. Ma andiamo con ordine.

Vincenzo Pietropaolo nasce a Sant’Eufemia il 12 febbraio 1895 da Giuseppe e Teresa Albanese. I dati riportati sul foglio matricolare fanno immaginare un uomo abbastanza alto per quei tempi (162 centimetri e mezzo), con i capelli neri e lisci, gli occhi celesti, il colorito roseo e una cicatrice alla guancia sinistra. Calzolaio, sarà proprio la sua professione a salvarlo. Sì, perché le scarne notizie a disposizione ci dicono che, mentre con la 5ª compagnia del 158° reggimento (Brigata Liguria) si trova dalle parti di Luico, a nord di Caporetto, finisce nelle mani del nemico. Per i suoi superiori è però un traditore: denunciato al tribunale militare di guerra del IV corpo d’armata, “perché incorso nel reato di diserzione essendo passato al nemico il giorno 12 marzo 1916”, quattro mesi dopo viene condannato a morte in contumacia, mediante “fucilazione nella schiena previa degradazione per diserzione con passaggio al nemico”. La sentenza non verrà mai eseguita, in virtù dell’amnistia intervenuta dopo la fine della guerra, ma a conflitto in corso l’atteggiamento del comando supremo nei confronti dei soldati caduti prigionieri è molto severo. Considerati vigliacchi e traditori (“imboscati d’Oltralpe”, secondo la celebre definizione di D’Annunzio), vengono abbandonati a se stessi. A differenza dei governi francesi e inglese, quello di Roma non fa arrivare ai propri soldati pacchi con generi di prima necessità: dall’Italia partono soltanto aiuti privati o spediti da associazioni di carità, che spesso però non giungono a destinazione a causa delle enormi difficoltà di consegna. La situazione si aggrava dopo il blocco navale imposto a Germania ed Austria, poiché, con i civili che muoiono letteralmente di fame, le già misere razioni di cibo distribuito ai prigionieri (1.000 calorie giornaliere) subiscono una drastica riduzione. Centomila prigionieri italiani muoiono di freddo, per malattie infettive scatenate dalle spaventose condizioni igienico-sanitarie delle baracche o per “esaurimento organico”. Sei sono di Sant’Eufemia.

Il racconto di Rostislav aggiunge particolari a quanto riportato dai documenti ufficiali e rivela il motivo per cui suo padre riesce a sopravvivere dopo l’imprigionamento nel campo di Mauthausen. Nella località che diventerà tristemente nota nel secondo conflitto mondiale Pietropaolo rimane infatti internato per poco tempo, poiché i sarti e i calzolai vengono quasi subito trasferiti a Brno, in una fabbrica che si occupa della riparazione delle divise militari. Il rancio rimane scarso, ma alcuni colleghi di lavoro autoctoni forniscono di nascosto generi alimentari extra; inoltre, i prigionieri-operai si arrangiano sottraendo dal deposito stivali che di notte scambiano con i contadini del posto, in cambio di qualcosa da mangiare.

Per questioni burocratiche Pietropaolo non viene raggiunto subito dalla moglie Nicoletta Gioffrè (classe 1891, figlia di Generoso e Grazia Maria Tripodi), “ricamatrice” che aveva sposato a Sant’Eufemia l’11 ottobre 1913 e dalla quale aveva avuto una figlia, Teresa (classe 1914). Il ricongiungimento avviene un paio d’anni dopo la fine della guerra e in Cecoslovacchia Nicoletta dà alla luce altri due figli: Josef (classe 1923), futuro ufficiale dell’esercito, dal quale verrà espulso dopo la “Primavera di Praga”; e, appunto, Rostislav, il cui nome – suggerito dal parroco e dalla madrina di battesimo – è un omaggio (nonostante il refuso) al duca e poi re di Boemia Vratislav II, che nell’XI secolo aveva introdotto il culto dei santi Pietro e Paolo e fatto costruire a Praga l’omonima Basilica. Vincenzo si dedica con successo alla sua professione di calzolaio e avvia un laboratorio artigianale nel quale trova impiego un buon numero di operai: lo stesso Rostislav vi lavora a lungo, prima di decidere – in età matura, di completare gli studi per potersi iscrivere all’università. Anche lui ha qualche problema con le autorità governative nel corso del Sessantotto cecoslovacco: tuttavia, dopo il conseguimento del dottorato, lavora come ricercatore presso l’Accademia delle Scienze di Praga e fonda l’associazione “Amici dell’Italia”, con sedi sparse su tutto il territorio cecoslovacco e circa 6.000 iscritti. L’associazione organizza corsi di lingua italiana e promuove lo scambio di studenti tra Italia e Cecoslovacchia, in strettissima collaborazione con l’ambasciata italiana a Praga. Per questo suo impegno, con decreto del 30 luglio 2003 Rostislav Pietropaolo viene nominato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi “Cavaliere dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana” (oggi: “Ordine della Stella d’Italia”), onorificenza che viene conferita agli italiani all’estero o agli stranieri “che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell’Italia”.