Un lungo filo rosso tiene insieme solidarietà e memoria, facendo rivivere una storia lontana ma viva, una prova di umanità che da oltre un secolo lega Sant’Eufemia a Milano e al culto di Sant’Ambrogio.

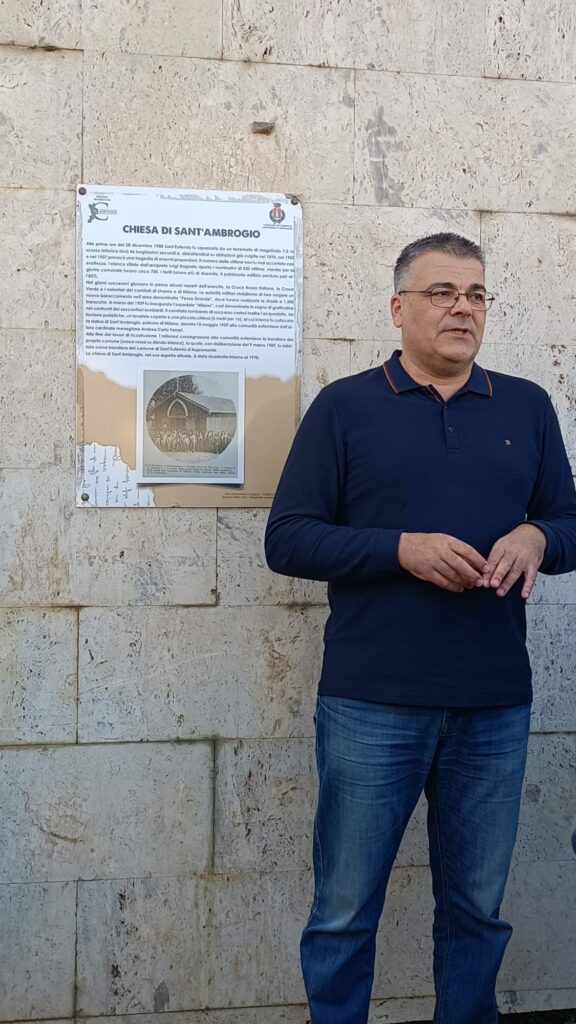

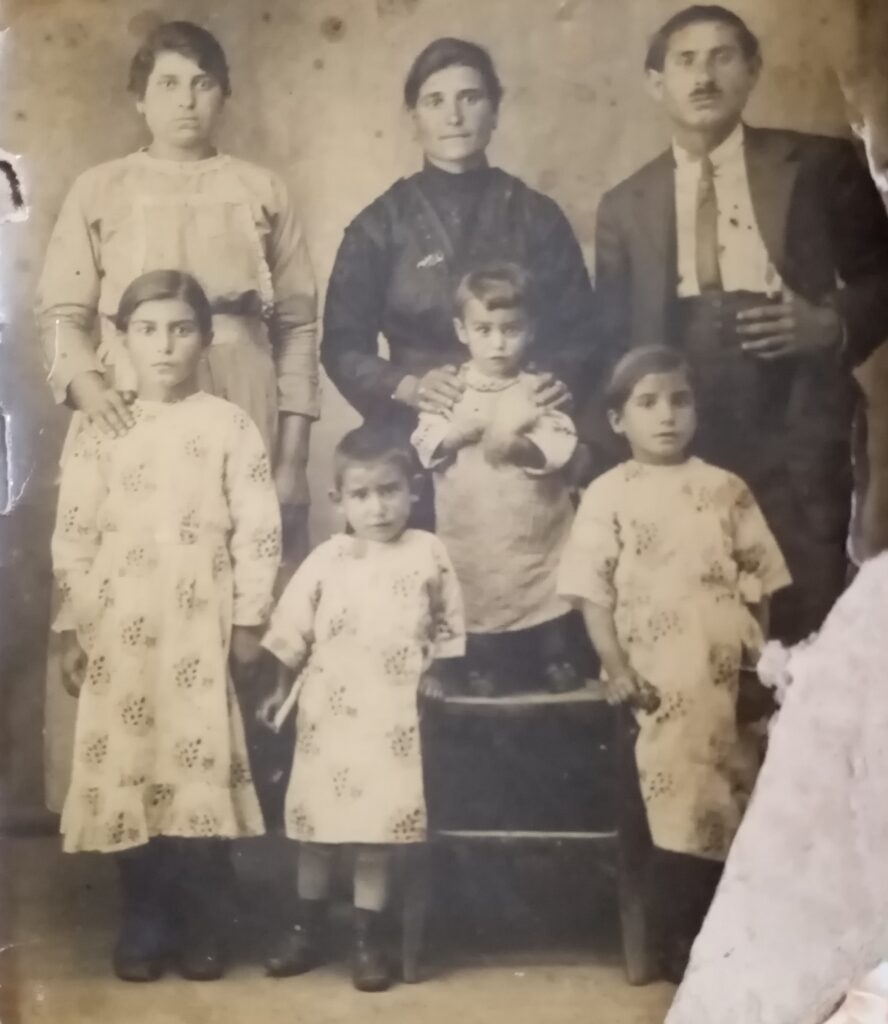

Il terremoto del 28 dicembre 1908 distrusse l’intero paese. Il numero delle vittime non è mai stato accertato con esattezza: l’elenco stilato dall’arciprete Luigi Bagnato si ferma a 530 vittime, che diventano circa 700 per la giunta comunale del tempo; ma secondo altre fonti, i morti potrebbero essere stati molti di più, superiori al migliaio. Duemila i feriti, una percentuale di patrimonio edilizio perduto pari all’85%.

Nella testimonianza del medico eufemiese Bruno Gioffrè il primo ad arrivare a Sant’Eufemia fu il vescovo di Mileto, Giuseppe Morabito: «Solo il primo gennaio del 1909, Capodanno tristissimo, si vide la prima faccia umana, e fu il Vescovo della Diocesi, Monsignor Morabito, con un carro di viveri e con parole di soave conforto».

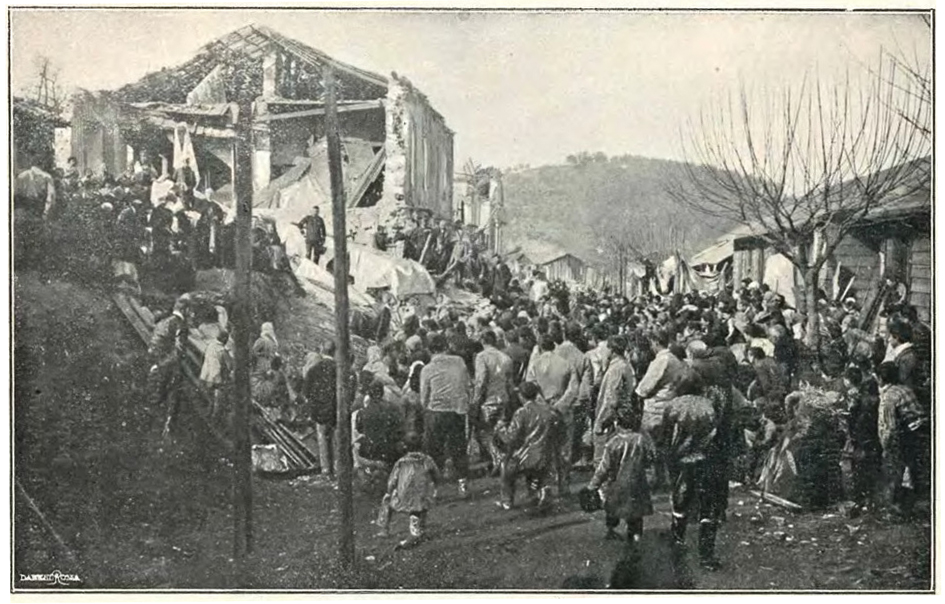

Il giorno dopo giunsero i volontari del Comitato Lombardo di Soccorso. L’ingegnere Antonio Pellegrini, che redasse la relazione sul lavoro svolto dal comitato, illustrò la divisione dei compiti tra medici, ingegneri e semplici volontari: «Ingegneri e muratori alle demolizioni, all’estrazione dei cadaveri, al recupero di masserizie; medici, volontari, infermieri alla ricerca dei feriti e degli ammalati, alle medicazioni, alla disinfezione dei cadaveri. Né solo questo fu l’aiuto primo portato agli eufemiesi; la povera popolazione, affamata e lacera, ebbe in quantità pane, galletta, carne, pasta, biancheria, coperte, abiti».

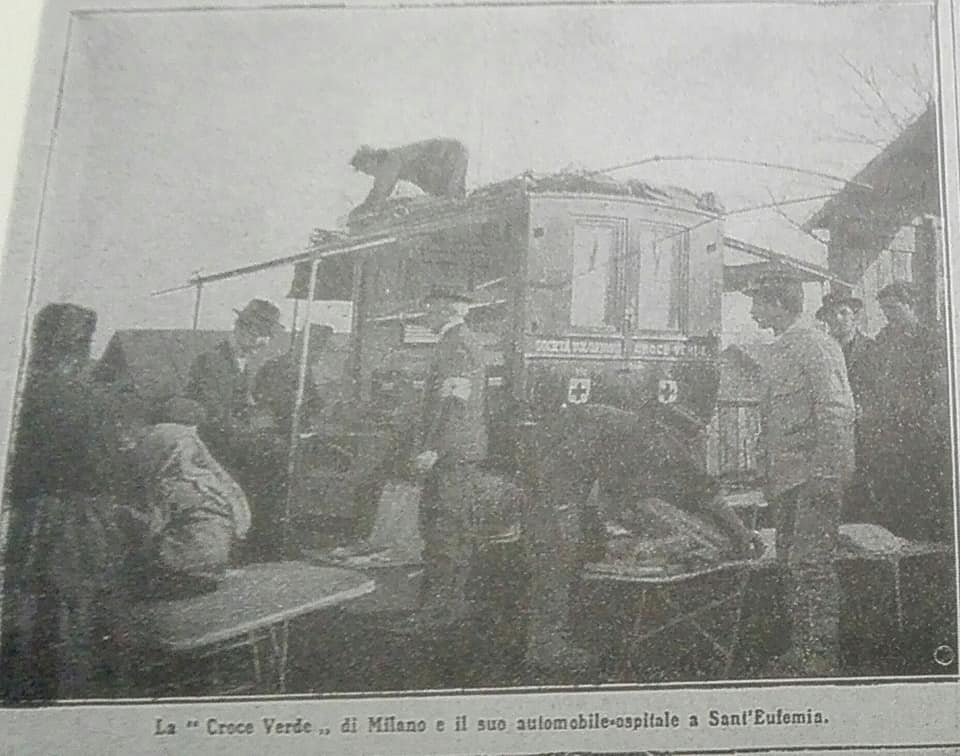

Nei terreni della Pezza Grande, sui quali inizialmente erano state sistemate le tende della Croce Rossa, furono costruite tre strade lunghe 140 metri e larghe 10. Enorme fu anche il contributo della Croce Verde, la quale – oltre alle numerose casse di medicazione, medicinali, tende e coperte – aveva inviato sui luoghi del disastro l’Automobile Ospedale “Pompeo Confalonieri”: «Centro dell’ambulatorio – si legge in una relazione del tempo – era l’automobile ospedale, che con i suoi fianchi aperti e colle larghe tende, riparava i malati più gravi, ricoverava le donne ferite per le medicazioni; e sembrava dimostrare che la fraternità di Milano era venuta grande e premurosa ad allargare le sue braccia in sollievo degli sventurati».

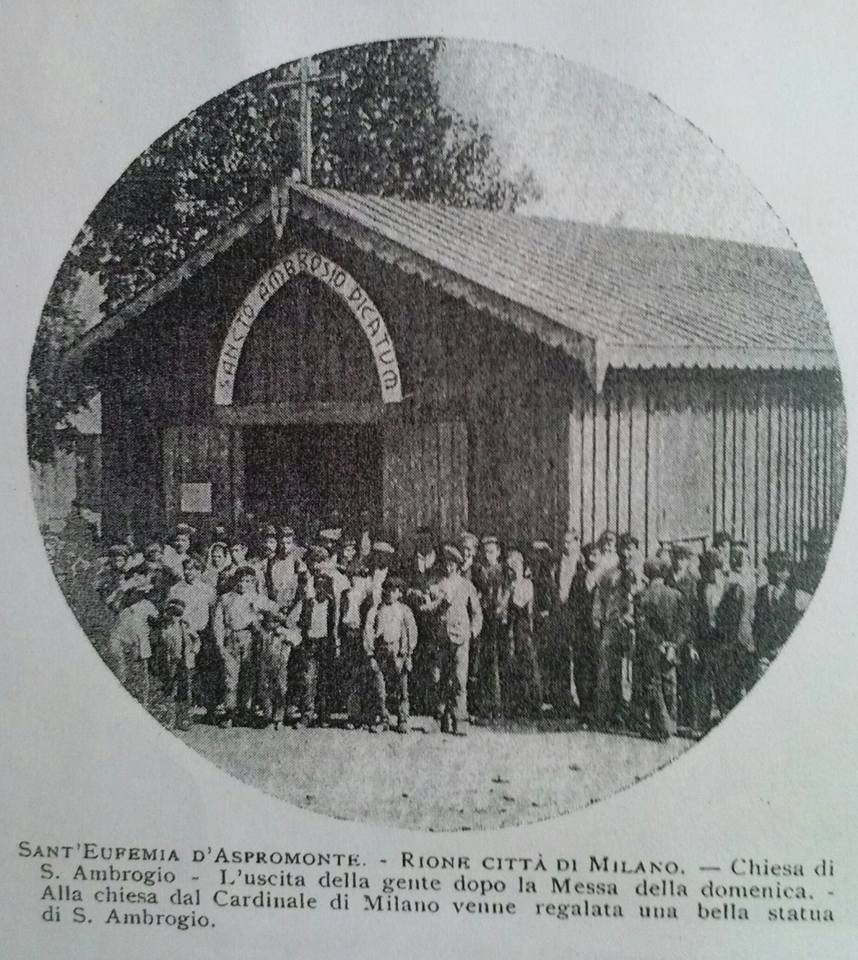

Nel mese di marzo fu inaugurato l’ospedale “Milano”. Al completamento dei lavori, il nuovissimo rione “Città di Milano” contava 759 baracche, capaci di ospitare 2.000 sfollati. Il comitato lombardo di soccorso costruì inoltre l’acquedotto, tre fontane pubbliche, un lavatoio coperto e una piccola chiesa (6 metri per 16), al cui interno fu collocata la statua di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, donata alla comunità eufemiese dall’allora cardinale meneghino, Andrea Carlo Ferrari.

Il 9 marzo, dopo avere ricevuto il parere favorevole dell’amministrazione comunale milanese guidata dal senatore Ettore Ponti, il commissario prefettizio Consalvo Cappelli deliberò che la bandiera della Città di Milano, Croce Rossa in campo bianco, fosse da quel giorno la bandiera del Comune di Sant’Eufemia.

Il vincolo di solidarietà e di amicizia che lega Milano e Sant’Eufemia è stato per quasi quattro decenni rinvigorito dall’attività dell’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, costituita nel dicembre del 1975 e promotrice sul finire degli anni Settanta del gemellaggio tra le due città. Più volte una sua delegazione ha partecipato come “ospite d’onore” alle celebrazioni ambrosiane che si tengono a Milano presso la Basilica di Sant’Ambrogio. Nell’edizione del 2001, il presidente Vincenzino Fedele ritirò, a nome dell’associazione, il prestigioso “Ambrogino d’Oro”.