Sono quasi le 13 di un giorno come tanti, il ritmo della vita dei contadini e dei pastori scandito dai consueti lavori di un’economia di sussistenza. Molti sono ancora a tavola, intenti a consumare il pranzo frugale della povera gente. Ma il 5 febbraio 1783 non sarà un mercoledì come gli altri: è il giorno del “fracellu”, una terrificante ondata sismica che provoca nella Calabria meridionale 30.000 vittime e 31.250.000 ducati di danni.

Secondo il geologo Dolomieu, bastò la prima scossa (magnitudo 7.1) “per rovesciar tutto”: «I paesi e tutte le case di campagna furono smantellati nel medesimo istante. I fondamenti parvero come vomitati dalla terra che li rinchiudeva. Le pietre furono attrite e triturate con violenza le une contro le altre, e la malta che le riuniva fu ridotta in polvere».

Uno scenario apocalittico descritto da diversi contemporanei, tra i quali Andrea Gallo (professore nel Collegio di Messina): «Cominciò a sentirsi tremare la terra da prima leggermente, indi con forza tale, con tal muggito e con scotimenti così varj ed irregolari che il suolo videsi ondeggiare, le muraglie muoversi da ogni lato, urtarsi insieme negli angoli, triturarsi e crollare, saltare i tetti per aria, slogarsi i pavimenti delle stanze, infrangersi le volte, rompersi gli archi più forti, e, senza punto cessare il terribile movimento, con tre o quattro continuate scosse, che si succedettero l’una all’altra, rovinarono le case, caddero i superbi palazzi, precipitarono le chiese ed i campanili, si aperse con lunghe fenditure il terreno».

I sussulti della terra proseguono fino al 28 marzo, quando si verifica l’ultima violentissima scossa, di magnitudo 7.0 (altre di poco inferiori vengono registrate nei giorni 6, 7 febbraio e 1 marzo, oltre a un migliaio di minore entità). Il letterario diplomatico Michele Torchia annota: «Se ne sono contate fino al giorno 3 del corrente Marzo in sì gran numero tra forti e leggiere, che cogli avvisi posteriori parlasi di un tremuoto continuo […]. Il loro movimento è stato di ogni genere, di sussulto, ondulatorio, di trepidazione. Non è stato moto della terra, ma un rovescio totale della sua superficie».

Lo sconvolgimento del sistema idrogeologico produce effetti devastanti: liquefazione delle sabbie, frane che ostruiscono il corso dei torrenti deviandone il corso o dando origine a paludi e laghi. Intere montagne spariscono o vengono squarciate, ovunque si aprono voragini che ingoiano “tutto ciò che si è presentato al loro abisso”: «gli alberi vi sono stati svelti dalle loro radici, le Città rovesciate dalle loro fondamenta; le acque sorgive vi hanno perduto o nascosto il loro corso; il fiume Petrace assai profondo vi ha lasciato il suo letto per tre giorni; quello di Rosarno ha straripato sulle campagne; e quello di Sitizano ha formato un lago tra i monti congiunti».

Molti centri della costa tirrenica reggina, della piana di Gioia Tauro e dell’entroterra aspromontano (così come del Vibonese) vengono letteralmente rasi al suolo: Terranova, Polistena, Oppido, Santa Cristina, Palmi, Scilla, Bagnara. I superstiti vagano per le campagne laceri e affamati, senza neppure un po’ di fuoco per riscaldarsi. Ovunque vi sono cadaveri, che vengono infine sepolti in qualche modo, dove capita: «La mortalità – conclude Torchia – è stata grande; quivi anche par che il flagello abbia fissato il teatro della Carneficina».

Sant’Eufemia d’Aspromonte non viene risparmiata. Su una popolazione di 3.160 abitanti, il terremoto miete 945 vittime (302 uomini, 414 donne, 216 bambini, 13 monaci); i danni stimati ammontano a 300.000 ducati. Il paese per tre quarti è situato sul versante e lungo le rive del torrente “Peras” (o “Marino”), mentre il rimanente quarto occupa un piano elevato, denominato “Petto del Principe” e al quale si giunge “per una via assai erta e lunga più che quattrocento metri, che sale rapidamente verso una difficile altura che chiamasi “Calvario”: viene quasi completamente distrutto.

In una relazione (databile tra il 1792 e il 1824) sottoscritta da 55 cittadini davanti al notaio Giuseppe Rechichi, si legge: “La cittadinanza alla vista spaventevole della rovina di tutti gli edificij del paese, d’innumerabili cadaveri degli estinti concittadini, fra le grida de’ semivivi e feriti, in mezzo insomma della confusione e del timore, che ingombrava i sensi di ogn’uno, non seppe altrove ritrovarsi un asilo che nei contigui giardini del Petto e Pezzagrande, provedendosi a proporzione del bisogno di malconcie baracchelle di tavole, una delle quali fu destinata al divin culto ed alla conservazione de’ Sagramenti”.

Tuttavia, nel volgere di poco tempo la popolazione ritorna nelle proprie case ricostruite, “sol colà rimanendovi un avanzo della gente bassa, vile, ed inosservante de’ generali e comunali principij di ben vivere”. La baracca utilizzata come chiesa viene distrutta e i sacramenti trasferiti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, riedificata ed elevata a “chiesa Parrocchiale e Madre”, preferita alla vecchia chiesa Matrice anche perché situata al centro del paese: “per commodo di quell’avanzo del popolo rimasto al Petto si [costruì] una Chiesa filiale [dedicata alla protettrice Sant’Eufemia], ed altra consimile nell’antico suolo della diruta Chiesa Matre [già sotto il titolo di Sant’Eufemia, assunse il nuovo titolo del Rosario], per commodo di coloro che nel convicinio della stessa abitassero, l’una e l’altra a spese della C.[assa] S.[acra]”.

Tra gli effetti del terremoto va infatti sottolineato il trasferimento della parrocchia dalla chiesa “Matrice” a quella di Santa Maria delle Grazie. Il monastero di San Bartolomeo, invece, non verrà mai più ricostruito. I sette monaci (su venti) superstiti si trasferiscono nella “grangia” del “Belvedere”, dove dalla seconda metà del 1700 dispongono di un baraccone dotato di quattro camere, cucina, refettorio e cappella; mentre attorno cominciano a ergersi sparse abitazioni di contadini, in direzione della feconda pianura della “Pezzagrande”.

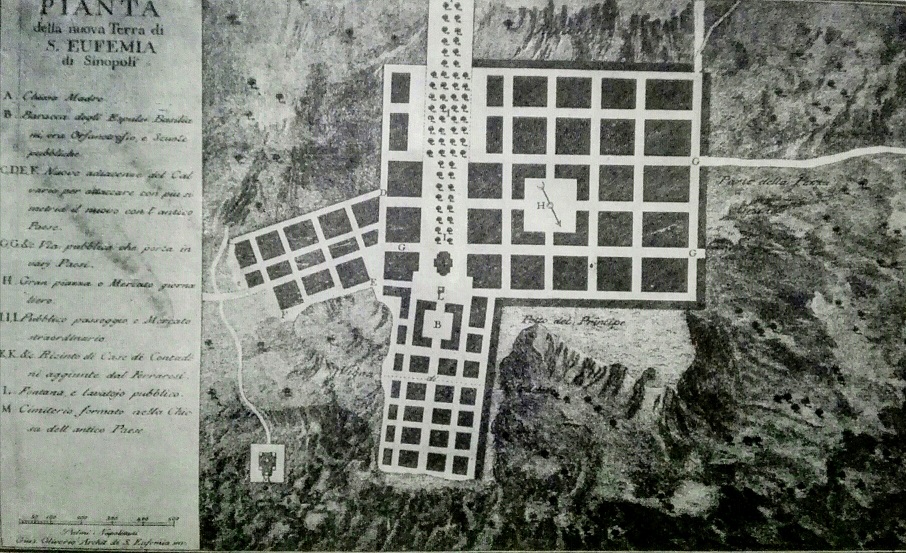

Proprio in quest’area (“Petto del Principe, Pezzagrande e Vigna di Belvedere”), secondo il governo borbonico, va ricostruito il paese. Il piano redatto dall’architetto Giuseppe Oliverio e rettificato dall’ingegnere Vincenzo Ferraresi consta di tre rettangoli: “Uno stretto e allungato con le vie ortogonali disposte in senso SSW-NNE e NNW-SSE; un altro, maggiore di forma, all’incirca quadrato con le vie pure tagliatisi ad angolo retto, ed infine il terzo doveva sorgere nelle adiacenze del Calvario, cioè della piccola cappella che ancora oggi si scorge nella parte alta di via Roma”.

Ma non tutti concordano sulla necessità di abbandonare il “Vecchio Abitato”. Più di un secolo dopo, quando il terremoto del 1908 avrebbe riproposto più o meno negli stessi termini la questione dell’edificazione della “Pezzagrande”, i fautori del trasferimento nel nuovo sito rispolverano quel precedente: «Si era già con gran fervore, da tutto il popolo, dato principio alla buona opera della riedificazione del paese in “Pezzagrande” e “Petto del Principe”, quando un prete mestierante, premuroso di secondare e favorire gl’interessi del principe di Scilla, allora feudatario delle terre della “Pezzagrande”, cinse la stola, buon mezzo qualche volta di lucrose ciurmerie, si ammantò di piviale, inalberò la croce e nel nome del Signore predicò alla folla superstiziosa la necessità e il dovere della riedificazione nella vecchia area del paese distrutto; perché ivi erano le afflitte anime dei morti, preganti pietà dai memori congiunti, ivi i simulacri dei santi e delle madonne, invocanti dal popolo il ritorno nei vecchi santuari da ricostruire. E il prete coi suoi pochi proseliti, cointeressati con lui, la ebbe vinta, e l’unità, la bellezza, la igiene, il commercio, la civiltà soggiacquero; la “Pezzagrande” fu abbandonata ed il paese fu, disordinatamente e con ristrette viuzze, riammassato sulla vecchia rea angusta, malferma, minacciata dalle frane, antigienica e fatalmente soggetta a disastri futuri, inevitabili».

Il progetto Oliverio-Ferraresi non viene quindi realizzato, se non in minima parte nel “Petto”. Diverso, invece, sarà l’esito dopo il 1908, quando la resistenza di numerosi eufemiesi verrà superata grazie ad una soluzione di compromesso che consentirà l’edificazione del nuovo sito, ma anche la permanenza della popolazione in quello vecchio.

*Nella foto, la pianta del progetto Oliverio-Ferraresi

**Fonti

– Carbone-Grio, Domenico: I terremoti di Calabria e di Sicilia nel secolo XVIII (ristampa edizione 1884), Barbaro editore 1999

– Iero, Caterina: Sancta Euphemia. Cenni storici, vita civile e costume di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Laruffa editore 1997

– Luzzi, Vincenzo Francesco: La Comunità ecclesiale di Sant’Eufemia d’Aspromonte nell’età moderna, in: Sant’Eufemia d’Aspromonte, Atti del Convegno di studi per il bicentenario dell’autonomia, Rubbettino editore 1997

– Pentimalli, Pietro (e altri): Per la riedificazione di Santeufemia d’Aspromonte, 14 ottobre 1911

– Principe, Ilario: Città nuove in Calabria nel tardo Settecento, Frama Sud 1976

– Rao, Anna Maria: La Calabria nel Settecento, in: Storia della Calabria moderna e contemporanea (a cura di Augusto Placanica), Gangemi editore 1992

– Torchia, Michele: Tremuoto accaduto nella Calabria e a Messina alli 5 febbraio 1783 descritto da Michele Torcia Archiviario di S.M. Siciliana e Membro della Accademia Regia (a cura di Giovanni Russo), Nuove edizioni Barbaro 2003

– Tripodi, Vincenzo: Breve monografia su Sant’Eufemia d’Aspromonte (ristampa edizione 1945, a cura di Antonino Fedele), Vannini editrice 1999