“Ho scelto la vita” è il titolo dell’ultima testimonianza pubblica sulla Shoah

della senatrice Liliana Segre, condivisa il 9 ottobre 2020 nel borgo di Rondine

(Arezzo). Una scelta che le consentì di sopravvivere all’orrore di Auschwitz e di trasformare la marcia della morte in

marcia della vita: camminando “una gamba davanti all’altra, con i piedi

piagati, mentre chi cadeva veniva finito con una fucilata in testa”; brucando nei

letamai alla ricerca di qualcosa da mangiare; cibandosi con la carne cruda di

un cavallo morto, strappata con le unghie e con i denti; succhiando foglie.

Come fu possibile tutto questo? Liliana Segre lo spiega con una sola parola:

indifferenza. Dodici lettere che lei stessa ha fatto incidere a caratteri

cubitali all’ingresso del Memoriale della Shoah di Milano, realizzato nel

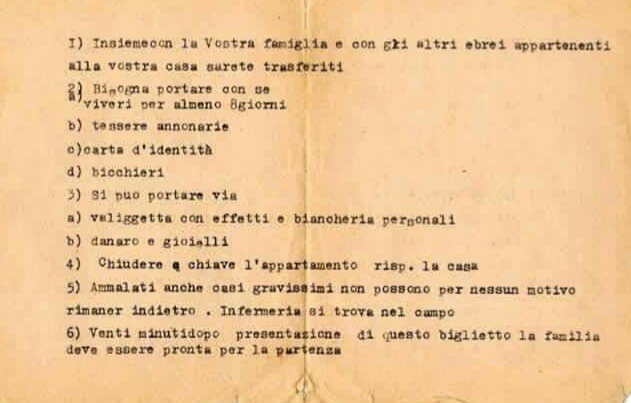

binario 21 della Stazione Centrale, da dove partivano i carri bestiame pieni di

ebrei destinati ai campi di concentramento: «Se pensi che una cosa non ti

riguardi e ti volti dall’altra parte, è lì che inizia l’orrore».

Furono in tanti, in Italia, a girarsi dall’altra parte. Ed è comodo, per la coscienza

collettiva della nazione, attribuirne la responsabilità in via esclusiva al

fascismo e non, piuttosto, ad un humus culturale razzista, presente nella

società italiana e capace di produrre frutti velenosi ancora oggi. Il “Manifesto

degli scienziati razzisti”, la “Dichiarazione sulla razza” del Gran consiglio

del fascismo (“È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti”),

l’esclusione

degli ebrei dalle scuole pubbliche e dallo svolgimento di determinate

professioni (pubblica amministrazione, banche, assicurazioni, notariato,

giornalismo), la negazione dei diritti politici e civili, il divieto di

matrimonio tra cittadini italiani di razza diversa furono atti e provvedimenti

che ebbero largo consenso, così come lo stesso regime fascista fino al 10

giugno 1940. Erano italiani coloro che segnalavano alle autorità, per pochi

soldi, il vicino di casa ebreo. Non dimentichiamolo.

«La memoria – scrive Ferruccio De Bortoli nella prefazione al libro – è un vaccino

prezioso. Ci aiuta a combattere con intelligenza e moderazione i miasmi del

totalitarismo che una società conserva, nonostante tutto, nel suo inconscio,

nel retrobottega della sua storia collettiva, familiare, personale».

Auschwitz – scrisse Primo Levi – è “la mancanza di parole per esprimere questa offesa, la

demolizione di un uomo”. Ed è il ricordo di Liliana, ragazzina tredicenne alla

quale viene semplicemente detto di dimenticare il proprio nome, perché da quel

momento sarebbe stata soltanto un numerino tatuato sul braccio. Nell’istante in

cui si diventa una cifra riportata sopra un registro dell’ufficio matricola inizia,

sempre, l’opera sistematica di annullamento della dignità dell’uomo.

Per Liliana Segre, scegliere la vita significò allora «sognare di essere fuori di

lì, il rumore di un bambino che gioca, un gattino, un prato verde, una

qualsiasi cosa bella». Scegliere la vita, oggi, significa fare opera di memoria

ed assumere collettivamente la funzione delle pietre d’inciampo che in molte

città europee ricordano le vittime del nazismo.