Ascoltata la sentenza del tribunale che lo condannava a diciannove anni di prigione, il 20 settembre 1852 Paolino Visalli avrebbe pronunciato le celebri parole: «Per me bastano diciannove giorni; lascio ai miei giudici il resto della pena».

Nel libro Vitaliano Visalli ed i suoi figli (1790-1860), Luigi Visalli ricostruì nel 1935 le vicende che interessarono la sua famiglia in epoca risorgimentale. Dopo il fallimento dei moti del 1848 e lo sbandamento del comitato reggino che aveva il quartier generale nei “Piani della Corona”, dove era di stanza la Terza divisione dell’esercito calabro-siculo guidata dall’eufemiese Ferdinando De Angelis Grimaldi, sugli insorti si abbatté la scure della repressione borbonica, che si tradusse in condanne pesantissime. Eccessive se si considerano contestazioni quali “avere insultato il ritratto del sovrano”, oppure essere stati trovati in possesso di un fazzoletto simile a quello dei “repubblicani”.

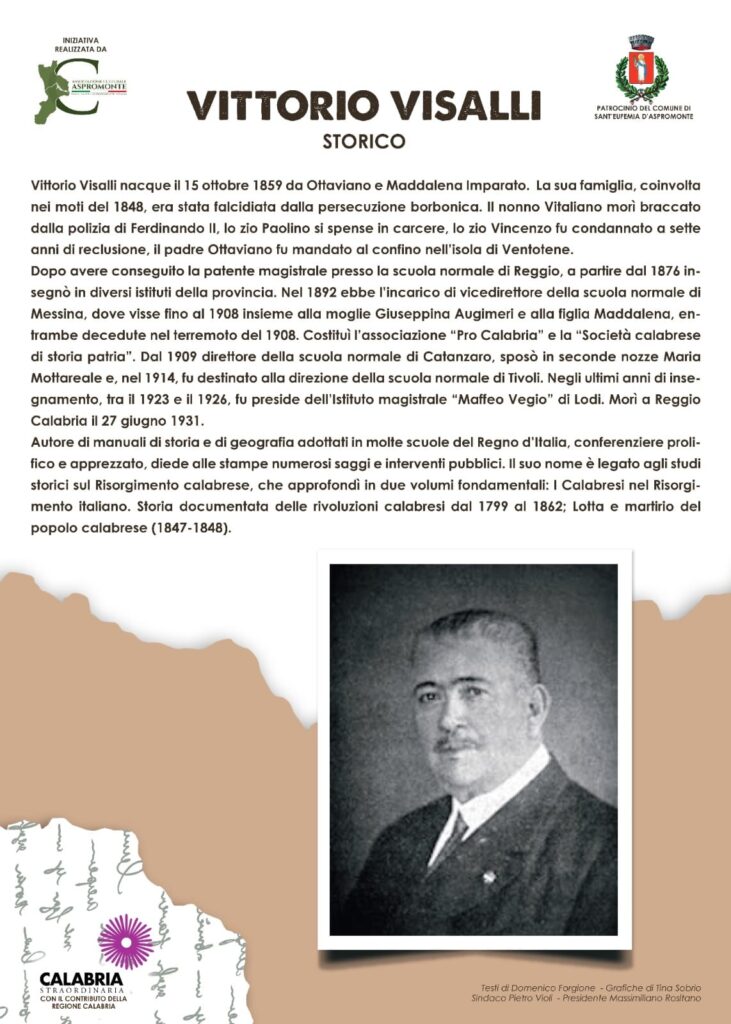

La famiglia Visalli, sulla scorta di accuse fumose (“discorsi contro la Monarchia regnante”) fu decimata. Vitaliano morì latitante, i figli Ottaviano (padre dello storico Vittorio) e Paolino furono condannati a diciannove anni, il figlio minorenne Vincenzo a sette. Nelle rivoluzioni e nelle controrivoluzioni accade non di rado che sotto il manto degli ideali sbandierati si nascondano, in realtà, questioni personali e private. Non sfuggivano a tale logica le accuse contro Vitaliano Visalli, probabilmente inviso a parte della popolazione eufemiese per il suo ruolo di esattore comunale. Un episodio inquietante, d’altronde, si era verificato il 13 maggio 1848, giorno in cui il sindaco Antonino Lupini era stato deposto da rivoltosi che avevano occupato il municipio alla ricerca dei registri della fondiaria, da distruggere per cancellare i titoli giuridici che giustificavano la ricchezza dei proprietari terrieri. Venuti a sapere che i registri erano custoditi da Vitaliano Visalli, i ribelli avevano addirittura tentato di incendiarne l’abitazione, prima di essere messi in fuga dalle guardie nazionali. Organizzatore di quel tumulto era stato un certo Agostino Calabrò, “sinistro ceffo di malvivente, […] pignorato per mancato pagamento delle imposte”, che nel 1850 fu l’istigatore della denuncia presentata contro i Visalli da tale Pasquale Tripodi.

Paolino era inoltre accusato di avere portato il cappello “all’italiana” (“guarnito di penna e di nastro tricolore”), altrimenti noto come cappello “alla Ernani”, dal nome del protagonista dell’omonima opera di Giuseppe Verdi. Indossato dai patrioti risorgimentali come simbolo dell’aspirazione alla libertà e all’unità della patria, il copricapo trovò più tardi la consacrazione nel quadro “Il bacio”, del pittore Francesco Hayez (1859).

E pittore era lo stesso Paolino, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte nel 1824 e trasferitosi a Napoli nel giugno del 1846 per frequentare la scuola di Giuseppe Cammarano, esponente della pittura neoclassica partenopea, presso la quale si era formato il fratello Rocco, prematuramente scomparso a soli ventitré anni nel 1845 e autore delle opere “San Francesco” e “Santa Filomena”, conservate oggi nella chiesa delle Anime del Purgatorio a Sant’Eufemia.

In seguito al peggioramento delle condizioni di salute del fratello maggiore Francesco, nell’ottobre del 1847 Paolino Visalli era rientrato in paese e vi era rimasto per quasi tre anni prima di ritornare a Napoli, nel tentativo di sfuggire alla reazione borbonica. Tra la fine del 1850 e l’inizio del 1852 – scrive Luigi Visalli – realizzò una cinquantina d’opere, quasi tutte andate distrutte nel terremoto del 1908.

La sua prolifica attività pittorica fu bruscamente interrotta il 16 febbraio 1852. Arrestato, fu tradotto a Reggio Calabria presso il carcere di San Francesco (l’ex convento dei frati minimi, oggi sede del tribunale per i minorenni), dove il successivo 20 settembre accolse la sentenza di condanna.

Sugli ultimi giorni di vita di Paolino Visalli, che soffriva di gravi problemi di salute, drammatica è la testimonianza recuperata dallo storico Francesco Arillotta tra le annotazioni del diario segreto del sacerdote don Francesco Pontari, nello stesso periodo ristretto a San Francesco in attesa del processo.

Il 4 ottobre don Pontari sottolineava la crudeltà dei carcerieri nel rigettare la richiesta del “moribondo” Visalli, il quale domandava di incontrare il medico eufemiese Giuseppe Oliverio, anch’egli condannato per i fatti del 1848: «Non gli fu permesso. Al tardi venne il confessore Massara; dietro essersi confessato prega il confessore d’intercedere presso il custode maggiore per il medico, ma non l’ottenne». Il 9 ottobre 1852, poco prima della mezzanotte, Paolino Visalli esalava l’ultimo respiro. Dal giorno della sua condanna erano trascorsi esattamente diciannove giorni.

*In foto, Il bacio (Francesco Hayez, 1859)