Perché è importante leggere i libri? La riflessione di Francesco Petrarca sul suo rapporto con i libri, a distanza di quasi otto secoli, conserva un’intatta forza evocativa e può essere considerata una valida risposta al nostro quesito:

Ora questi, ora quelli io interrogo, ed essi mi rispondono, e per me cantano e parlano; e chi mi svela i segreti della natura, chi mi dà ottimi consigli per la vita e per la morte, chi narra le sue e le altrui chiare imprese, richiamandomi alla mente le antiche età. E v’è chi con festose parole allontana da me la tristezza e scherzando riconduce il riso sulle mie labbra; altri m’insegnano a sopportar tutto, a non desiderar nulla, a conoscer me stesso, maestri di pace, di guerra, d’agricoltura, d’eloquenza, di navigazione; essi mi sollevano quando sono abbattuto dalla sventura, mi frenano quando insuperbisco nella felicità, e mi ricordano che tutto ha un fine, che i giorni corron veloci e che la vita fugge.

Leggere fa bene allo spirito. Ed è anche un esercizio utile, perché tra le righe di ogni pagina si finisce con il ritrovare le vite che non si sono vissute; si ha il privilegio della compagnia di personaggi inavvicinabili; si assiste dalla “prima fila” allo scorrere della Storia.

Chi non legge – osserva Umberto Eco – a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro.

La lettura dei libri consente di gettare un ponte tra presente e passato, di instaurare un dialogo con gli spiriti migliori dei secoli andati, di ascoltare – a un prezzo irrisorio – lezioni uniche e fondamentali per lo sviluppo dell’umanità.

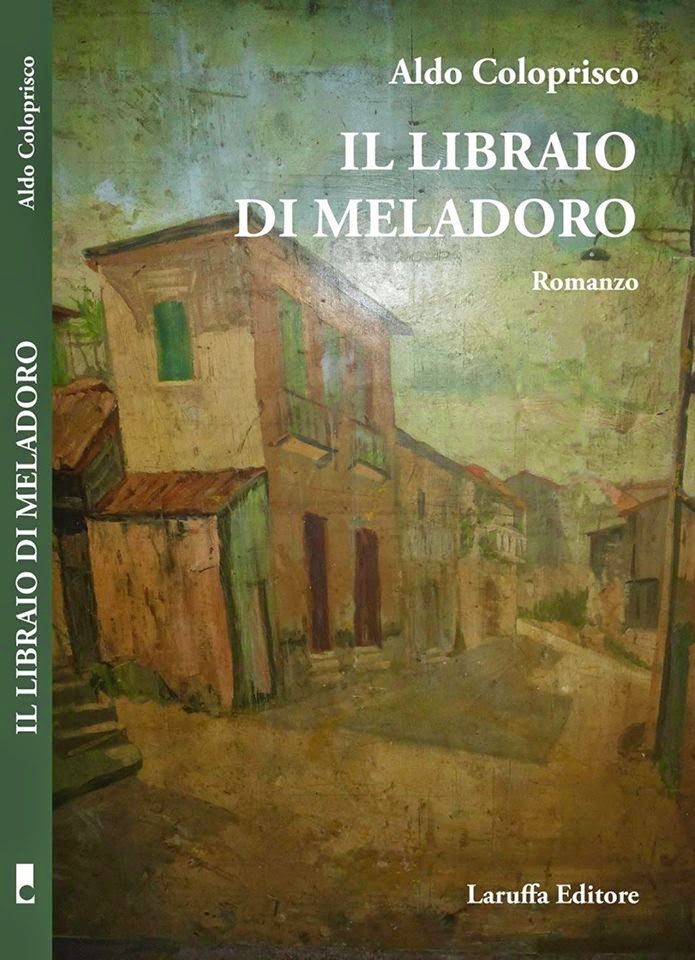

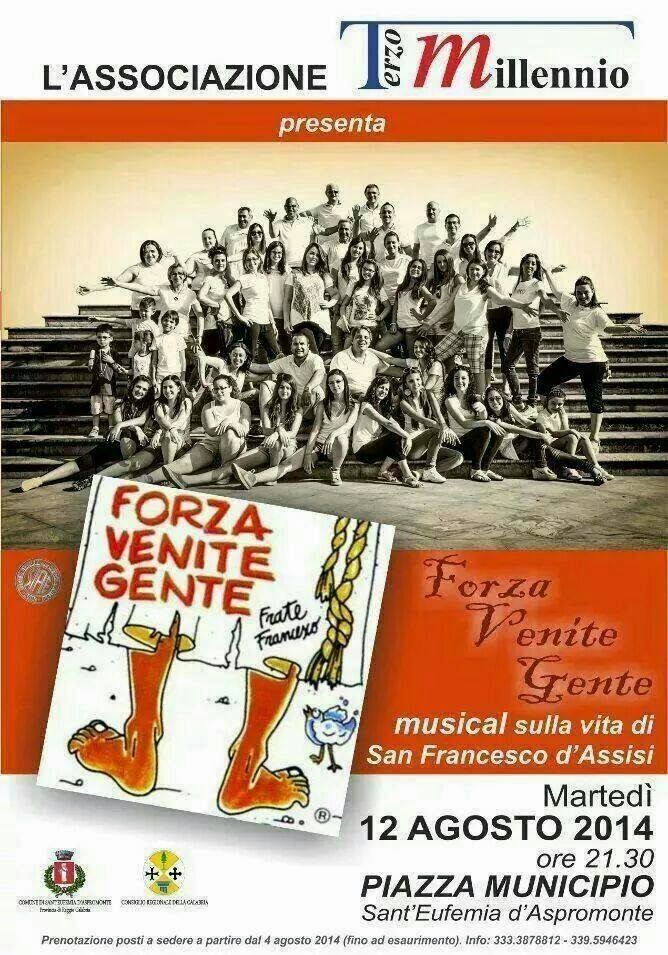

Giovanni Florio, il libraio di Meladoro protagonista dell’omonimo romanzo di Aldo Coloprisco (Laruffa Editore, 2014) tutto questo lo sa bene. Sa che in un paese come Meladoro/Sant’Eufemia d’Aspromonte, negli anni Sessanta del secolo scorso, sono in pochissimi a leggere e sa che la sua è una missione quasi impossibile. La strada che conduce al progresso culturale di una piccola comunità passa pertanto dalla testimonianza dell’amore verso i libri e la lettura, che va promossa a maggior ragione dopo avere letto sgomenti le attuali statistiche. I dati del “Libro verde sulla lettura in Calabria” pubblicati alla fine del 2012 sono preoccupanti e rilegano la Calabria nelle retrovie di un Paese che già guarda le altre nazioni europee dal basso in alto. La quota di lettori in Italia è infatti tra le più basse del Vecchio Continente: l’8% di lettori abituali e il 30% di lettori saltuari, a fronte del 63,7% nel Regno Unito, del 60,2% in Germania, del 48,3% in Francia, del 47,6% in Spagna. Una percentuale che in Calabria scende a livelli record, se si considera che i lettori di libri durante il tempo libero costituiscono il 30,5% della popolazione, mentre la media nazionale è pari al 43,8%.

Florio, che aveva “ereditato” la passione per i libri dal suo padrino di battesimo, osserva che a Meladoro pochissimi leggono e quei pochi, per lo più, si limitano ai libri di testo delle scuole. Spostiamo la scena al giorno d’oggi: quanti ragazzi, persino laureati, non leggono quasi niente se si fa esclusione dei libri necessari per superare gli esami universitari?

Giovanni invece era diverso: divorava i libri “nel silenzio della sua cameretta o in mezzo al chiasso indiavolato dei compagni delle medie e del liceo (…). Leggeva di tutto e s’immedesimava nelle storie che leggeva. Grazie a queste letture imparava a conoscere il mondo senza spostarsi dal paese”.

In Giovanni Florio c’è ovviamente molto dell’autore, per decenni professore di lettere presso la locale scuola media “Vittorio Visalli” e titolare di una libreria diventata negli anni uno strumento formidabile di aggregazione socio-culturale. Nel romanzo però Coloprisco presta la sua biografia anche a un altro personaggio, il professore Forlini, che mette in piedi a Meladoro una compagnia teatrale della quale uno degli attori di punta è proprio Giovanni Florio. Un’attività che non sempre i colleghi di Aldo Coloprisco hanno compreso, considerandola minore rispetto all’insegnamento ortodosso, fatto di lezioni frontali e interrogazioni. Cosa voleva quel professore bizzarro che, invece, faceva disporre i banchi a ferro di cavallo per lasciare nel mezzo lo spazio per le prove della rappresentazione teatrale che ogni anno veniva allestita? Che era capace di “bruciare” così tre ore? Che di sua spontanea iniziativa insegnava rudimenti di latino perché poteva “tornare utile” ai ragazzi intenzionati a iscriversi al liceo scientifico, al classico o al magistrale?

Quando rileva l’attività del padre don Cecè, Giovanni Florio dà un forte impulso alla libreria. Porta più libri di testo, fa arrivare in paese le edizioni economiche degli autori italiani e stranieri più famosi, organizza la “settimana del libro”, come nelle realtà più grandi e culturalmente più avanzate rispetto a Meladoro. La libreria diventa punto d’incontro nel quale parlare di scrittori e poeti, riflettere sul passato e sul presente, scambiare esperienze ed emozioni. La vetrina a muro posta sulla strada, all’esterno del negozio, si trasforma per tanti giovani nella finestra attraverso la quale guardare il mondo da una prospettiva inedita, quella del fermento culturale della società contemporanea. Al di là, ovviamente, di ogni considerazione sull’aspetto economico, davvero risibile in un comune piccolo come Meladoro: carmina non dant panem, dirà Giovanni Florio allo scagnozzo del boss che vorrebbe costringerlo a cedere l’attività.

Giovanni Florio è un idealista. Crede nella potenza salvifica della parola e non perde occasione per ribadire la strettissima relazione che intercorre tra sogni, libri e libertà: “i sogni sono libertà”. Si definisce “un venditore di sogni, non di morte” ed esorta i suoi concittadini a comprare libri ai figli, per farli sognare e renderli migliori. La sua contrapposizione allo spirito prevaricatore della ’ndrangheta è una lezione di vita che i giovani frequentatori della libreria e del teatro colgono in pieno.

Il libraio di Meladoro contiene pagine durissime, sorprendentemente violente. Tuttavia, si conclude con un messaggio di speranza. I ragazzi scendono per strada per manifestare il proprio dissenso rispetto alle dinamiche distorte della malavita e si schierano dalla parte di Florio. Dalla parte del bene e contro il male. Anche se il protagonista sa perfettamente che una rivoluzione non si improvvisa, ma è l’esito finale di un processo lento, che ha i suoi tempi e che richiede il coinvolgimento delle agenzie educative presenti sul territorio: chiesa, scuola, associazioni culturali, famiglie.

I giovani di Meladoro ricordano gli studenti che nella scena finale del film “L’attimo fuggente” salgono sui banchi in segno di ribellione e per dimostrare di avere recepito la lezione del professore John Keating. Quelli saltano sui banchi, questi danno vita a una manifestazione antimafia. Una reazione dirompente nella sua spontaneità e un messaggio di speranza da condividere e rivolgere alle giovani generazioni di oggi e di domani.

tenera e commovente in Patch Adams: “ridere non è soltanto contagioso, ma è anche la migliore medicina”.

tenera e commovente in Patch Adams: “ridere non è soltanto contagioso, ma è anche la migliore medicina”.